□ 中国妇女报全媒体记者 富东燕 周韵曦 徐阳晨

数据来源:国家统计局 制图:吴瑛

备受关注的第七次全国人口普查数据传递了哪些信号? 人口的变化对经济社会将产生怎样的影响? 未来的政策落脚点会在哪方面? 中国妇女报全媒体记者邀请多位专家进行了多维度解读。

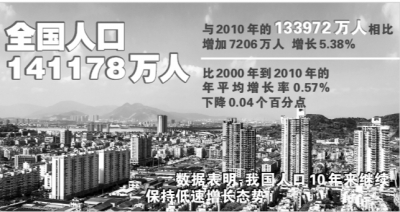

人口总量:全国人口共141178万人,2010第六次全国人口普查数据的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明,我国人口10年来继续保持低速增长态势。

杨菊华(中央民族大学民族学与社会学学院教授):出生人口保持低速增长的一个重要原因是结构性的因素变化:包括每年新生儿大幅度减少,初婚年龄不断推迟等。除此之外,制度性因素也至关重要:比如育儿支持系统尚未成熟、婚育观念的变化与维持,婚姻家庭成为职场发展的竞争因素等也在影响着大众的生育选择。

提高生育意愿的一个前提是增强生育政策“包容性”,包容性的生育政策不仅要注重“生”,更要注重“育”,包括抚育、养育、教育等。并且,包容性生育政策也应该具有全局性,应该合理覆盖到经济、照料、时间及女性的劳动就业等方方面面。需要强调的是,生育政策包容性不单只针对女性,还应该强调丈夫在家庭中的教养责任和分担家庭公共劳动的义务。

杨慧(全国妇联妇女研究所副研究员):我注意到,2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3,处于较低水平。生育率较低主要有三方面原因,一是婚育观念转变及适龄人口减少;二是生育成本社会化程度低及就业性别歧视;三是公共托幼服务不足及工作家庭间的冲突,生娃没人带,托育服务贵,带娃成本高,以及工作家庭之间的矛盾,使得很多家庭对生育望而却步。

为引导生育水平提升,建议相关部门尽快落实“十四五”规划中减轻家庭生育、养育、教育负担,释放生育政策潜力;建议国家降低用人单位生育成本,促进用人单位制定并落实家庭友好型政策及男性陪产假;建议国家尊重个人婚育意愿,并为有生育意愿的群体提供多种支持和帮助,同时倡导男性平等承担育儿责任,促进性别平等,提升生育水平。

户别人口:全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人;集体户2853万户,集体户人口为11897万人。平均每个家庭户的人口为2.62人,比2010年的3.10人减少0.48人。家庭户规模继续缩小,主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善年轻人婚后独立居住等因素的影响。

杨菊华:从公布的数据看,家庭的变化还是非常大的。与2010年相比,2020年,我国家庭户数量明显增长,增长了23.1%,同时,家庭户数量的增长可能带来家庭户规模的缩小。

家庭户规模的继续缩小,除了受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善年轻人婚后独立居住等因素的影响外,还有三点因素值得关注。一是个体的独立性和个人主义意识的增强;二是现代化进程带来的受教育程度的提高、平均受教育年限的延长以及社会流动带来的居住安排的变化,使得年轻人结婚、生育年龄推迟,从而使单人户的数量大幅增加,这种现象是一种全球性趋势;三是家庭成员进入空巢状态的时间大大提前、空巢的比例快速提高。这些因素都以自己独特的路径、且相互关联地影响着家庭户规模的变化。

家庭规模小,一方面意味着家庭结构简单化,家庭的养老、抚幼等功能的削弱;另一方面也意味着,在很大程度上,家庭的人口再生产功能和社会再生产功能的相应减弱。家庭是社会治理的出发点和落脚点,家庭功能的弱化,对家庭长期发展能力建设带来一定挑战,更大程度地需要政府对家庭提供更多的关怀和支持。因此,尽快制定完善“家庭友好”政策,尤其是针对“一老一小”的支持政策,是非常重要的,也迫在眉睫。

性别构成:男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.07,与2010年基本持平,略有降低。出生人口性别比为111.3,较2010年下降6.8。我国人口的性别结构持续改善。

宋月萍(中国人民大学人口与发展研究中心教授、社会与人口学院副院长):人口性别结构的均衡是社会可持续发展很重要的一个因素。从数据来看,总体上,我国性别结构趋于更为合理主要有以下几点原因:

在出生人口性别比下降方面,首先是党和政府的重视,男女平等基本国策进一步得到贯彻落实,性别平等观念深入人心,女性生存发展权益得到更好的机会保障;其次是随着生育政策的进一步放开,一定程度上减轻了由于限制生育数量而导致的产前性别选择;更重要的是,随着社会经济的发展,女性有更多的机会广泛、深入地参与经济建设,共享社会经济发展成果。

总人口性别比持续下降的原因是多元的,其中一个重要原因是人口结构老龄化。本次普查发现,各省、自治区和直辖市间,总人口性别比存在较大差异,比如,吉林、辽宁的总人口中,男性已经少于女性,而广东、海南等,总人口性别比超过了110。这其中,有性别观念、文化等因素,而随着人口老龄化程度的加深,年龄结构对性别结构的影响也将进一步彰显。比如数据显示,辽宁60岁以上人口占比已超过了25%,吉林亦达到23.06%,而广东该比例为12.35%。

另一个原因,是人口流动对区域间人口性别结构带来的较大影响。本次普查发现,中西部人口流出大省、河南、四川、重庆、安徽等省份总人口性别比偏低,而大部分东南沿海地区人口流入大省的性别比较高,这在一定程度上反映出人口流动和留守的性别选择性。

年龄构成:0-14岁人口为25338万人,占17.95%;15-59岁人口为89438万人,占63.35%;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%)。与2010年相比,0-14岁、15-59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。我国少儿人口比重回升,生育政策调整取得了积极成效。同时,人口老龄化程度进一步加深,未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

王莉莉(中国老龄科学研究中心研究员、老龄经济与产业研究所副所长):人口年龄结构呈现出明显的少儿人口比重上升,老年人口数量及比例快速增长的趋势。一方面说明我国“二孩”生育政策的调整取得了明显的效果;另一方面,也反映了随着我国经济社会发展进一步加快,人民生活水平显著提高,医疗卫生条件不断改善,人口死亡率不断下降,人均预期寿命进一步提升,老年人口的绝对数量与比例都在逐年提高。

随着老龄化加剧,农村人口老龄化问题不可忽视。与城市老年人不同,农村老年人在受教育程度、养老与医疗保障水平、公共服务资源可获性等方面都存在明显不足,特别是在家庭户规模不断缩小、人口流动进一步加剧的背景下,农村老年人长期依靠的传统家庭养老模式也在面临种种挑战。农村地区亟须进一步加大对养老、医疗等基本保障领域的整合力度,加强农村公共养老服务设施建设,不断提高农村地区养老、医疗、康复、护理资源的投入,因地制宜、积极探索建立适合农村老年人生活特点的养老模式,切实解决农村老年人的养老问题。

城乡人口:居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%;居住在乡村的人口为50979万人,占36.11%。与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点。随着我国新型工业化、信息化和农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地,10年来我国新型城镇化进程稳步推进,城镇化建设取得了历史性成就。

马亮(中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授):从数字中可见,过去10年间城乡人口构成的明显变化。2011年,我国城镇人口比例首次超过乡村人口,乡村中国转变为城镇中国。如今又一个10年过去,中国城镇化水平大幅提高,城镇化速度进一步加快。粗略估计,10年前是每10人中有5人住在城市,如今则是6到7人住在城市,城镇化率基本接近中等发达国家水平。可以预见,中国城镇化进程会进一步加速。

新型城镇化意味着更多人口不仅是就业和经济属性的城镇化,而且是居住、生活、娱乐、文化等全方位的市民化。人口城镇化水平的提高,区别于行政区划和土地功能意义上的城镇化,是真正意义上的城镇化,也就是不再局限于青壮年劳动力从乡村流入城镇,进行抄袭式的季节性人口流动,而是更多乡村人口以家庭为单位的整体迁徙和全面市民化。

随着越来越多乡村人口成为城市新市民,未来城市治理的着力点要更加放在市民化的长效机制建设方面。在控制超大型城市人口规模的同时,要有序放开中小城市的移居门槛,让更多乡村居民在城市安家、落户和宜居。要切实做好新市民的市民化工作,为其提供相对公平的同城市民待遇,使其在为城市建设做出贡献的同时,也可享受城市发展的红利。特别是在教育、医疗、养老等基本公共服务领域,要提升城镇化的公平、质量和内涵,真正践行以人民为中心的城市治理。

流动人口:人户分离人口为49276万人,其中,市辖区内人户分离人口为11694万人,流动人口为37582万人,其中,跨省流动人口为12484万人。与2010年相比,人户分离人口增长88.52%,市辖区内人户分离人口增长192.66%,流动人口增长69.73%。我国经济社会持续发展为人口的迁移流动创造了条件,人口流动趋势更加明显,流动人口规模进一步扩大。

杨舸(中国社科院人口与劳动经济研究所副研究员):数据反映出的意义是正面的。人口流动的活跃性反映出国家经济运转的活跃程度,省内流动人口和跨省流动人口同步增长,可见我国城镇化进程的步伐和城镇体系建设都是较好的。

京津冀、长三角、珠三角这三大主要城市群连接起了东南沿海的城市带。数据显示,这些城市里有非常活跃的省内流动人口的存在,意味着中西部的一些大城市和中心城市,也具有很强的吸纳人口的能力,这有利于我国构建更合理、更有利于经济发展的城市体系。

从经济发展角度来说,经济产业过分集聚在一线城市,会导致土地等涉及城市全方位发展的要素成本上升,损害城市产业的发展。所以,人口流动包括省内流动同样活跃的情况,有益于整个区域的协调发展和城市体系建设。

数据还显示,人户分离人口为49276万人,人数超过了全国总人口的1/3。如此大规模的人口没有生活在户籍所在地,对过去以户籍制度为基础的公共服务机制提出了更高要求。这些年,随着公共服务均等化等政策进一步完善,对流动人口提供了更多的政策支持和政策保护,但异地医保、社保、养老、教育等方面还未完全衔接,配套政策也有待完善。建议加快解决这些相关领域社会经济政策配套的衔接问题。