1842年,一纸《南京条约》,上海被设为“通商口岸”,上海从一个不起眼的海边渔村,渐渐变成贸易中心,大批的移民进入上海,从此开启了“住在上海”的生活。

石库门“亭子间”成一代上海人回忆

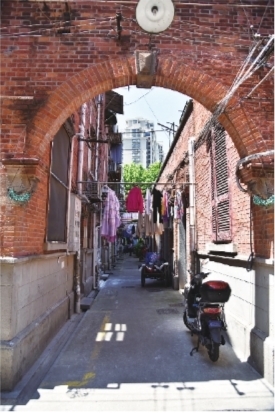

一排排的石库门形成了最早的弄堂,也形成了上海特有的弄堂风情。上海人常用“螺蛳壳里做道场”,形容石库门里的生活,意思是在狭窄简陋的空间里做复杂的事情。这些石库门不大的空间里安置了多个小小的房间。其中最简陋的房间,当属“亭子间”了。

“亭子间”是石库门里二楼的一间屋子,七八平方米的大小,处正房之后,厨房之上,晒台之下,朝北开窗,冬寒夏热,起初设计为堆放杂物,后来,因租客太多,也用以出租,租金较便宜。

“也许住过亭子间,才不愧是科班出身的上海人。而一辈子脱不出亭子间的,也就枉为上海人。”许多老上海人至今还有着亭子间的记忆。

1949-1978年:30年增长不到1平方米

从1949年到1978年,上海的人均面积从3.6平方米提高到4.5平方米,30年仅增长了不到1平方米。

新中国成立后,上海开始建造工人新村,分配给工人阶级居住,这些住宅也被称为“老公房”。

1951年,本着“为工人阶级解决住房难”的指导原则,上海市开始规划“工人新村”建设。

曹杨新村是上海市第一个全面绿化的新村。外观的设计则借鉴苏联农庄和上海新式里弄,红瓦白墙搭配花岗石路,实用美观,是当时最时髦洋气的建筑。路旁是法国梧桐,新村环浜上还有一座座风格迥异的小桥,环境之优美,令人向往。为日后全国各地人民新村的建设提供了一定借鉴。

1951年5月21日,曹杨一村正式破土动工,时任上海市市长的陈毅同志亲自选址、亲自命名。次年,大批上海先进工作者、劳动模范在鲜花、掌声、鼓声和欢呼声中在此安家落户。

当时,上海市民普遍还在拎马桶、烧煤炉,曹杨一村的工人们已经用上了抽水马桶和煤气灶。不仅如此,商超菜场、医院学校、电影院大浴场等配套设施一应俱全,做到在15分钟步行范围内解决日常生活各种需求。

“红瓦白墙小楼房,我家住在美曹杨”。能够住进曹杨新村在当时意味着家中有位工人“明星”,是光荣至极、“睡觉都会笑醒”的事情。

曹杨新村第一批建了1000户住房,后来新建的规模又扩大到“两万户”。这种成片开发的大规模多层住宅小区也同步出现在浦西的田林、天山、宜川、西藏北路、凉城、曲阳、鞍山、彭浦以及浦东的崂山、临沂、周家渡等区域。此外,上海的郊区也在这个阶段有了一定的居住空间,比如宝山吴淞和老闵行。

这些工人新村就是上海早期的“老公房”,只有两三层楼高,20世纪70年代起才开始建造高层住宅。由于是国家统筹,工人新村数量有限。从1949年到1978年,上海的人均面积从3.6平方米提高到4.5平方米,30年仅增长了不到1平方米。

4.5平方米的人均居住面积在全国无疑是垫底的,当时全国困难户的统一标准是人均居住面积4平方米以下。若以此为标准,上海有90万户家庭是困难户,所以,上海只好把困难户的标准划到了2平方米以下。

即便如此,上海仍有近10万户的家庭人均在2平方米以下,一家三口挤在一个亭子间大小的屋子里。

凤阳路161弄有一户居民,女儿十八九岁了,但是家里却无法再摆下一张床,他们去牯岭路房管所申请调大房屋,又不够人均4平方米以下的困难户条件。房管所实地查看后,在他家屋里搭建了一个3平方米的阁楼,以解决女儿的居住问题。后来这户居民千恩万谢,写了一张大红感谢信,贴在房管所门口。

这一做法,当时在上海市房管所属于首创,市房地局还将他们的经验在上海全市推广。牯岭路房管所还实施了最早的“拆落地”改造,将江阴路130弄、芦花荡、成都北路仙麟里等好几处危旧房屋改建成了三至五层的新工房,配有简易煤卫设施,改善了居民的居住条件。

调房子是那时除分房以外唯一改善居住环境的办法。顾名思义,调房子就是与别的家庭换住房。当时的换房市场,就类似如今上海人民公园的相亲角,人们张贴自己住房的条件,并附上心仪住房的要求。

这一时期上海公房“一统天下”,城镇居民住房困难主要靠政府的福利分配解决,职工以低租金租住公房。由于政府财力有限,日积月累,住房问题成为当时上海“天字第一号”问题。72家房客、三代同室、共用厨房……精明能干的上海人在“螺蛳壳里做道场”,实际上是苦涩的无奈之举。

拉开大规模旧改序幕

20世纪80年代初,计划经济转向有计划的市场经济,住房改革的第一步,是把国家建造分配,转变成了单位建造分配。这一转变激发了企业的建房热情,整个80年代,上海竣工了4000多万平方米的住房,人均住房面积超过了6平方米。

上海解放时,全市住宅总面积中棚户、简屋占13.7%,旧式里弄占52.6%,因长期失修,有不少已成危房,旧区改造的压力很大。新中国成立后至1980年,由于国家财力有限,旧区改造难以大规模推进,“零星拆建”成为主要形式,旧区总体面貌改变不大。32年间,年均拆除旧住房才8.7万平方米。

宁波路120弄兴仁里是上海第一批石库门住宅,破旧不堪,住在楼下的居民,经常担心楼上的居民一脚踏穿楼板。兴仁里被列为区里第一个动迁改建项目,居民们得知后欢呼雀跃,原计划动迁时间为6个月,结果2个月就完成了。施工也提速了,原计划两年后回搬,结果一年半就竣工入住了。永寿路延安路口的瑞福里,有608户居民,动迁也只花了3个月。

在那些年里,住房是第一民生问题。上海连续多年把解决市民住房困难列为市政府实事——1987年,提出年内先解决人均住房面积2平方米以下特困户中6000户的任务;1988年,要求解困“2平方米以下特困户”。

90年代初,上海市民居住矛盾突出,有数十万户家庭人均居住面积低于4平方米,其中3万多户人均居住面积不足2.5平方米。1992年召开的市第六次党代会要求,把旧区改造、改善居住的起点,落在结构简陋、环境最差的危棚简屋上,提出“到20世纪末完成市区365万平方米危棚简屋改造”(俗称“365”),从此上海拉开了大规模旧改序幕。

在推进过程中,上海市政府出台了一系列相关文件,通过减免土地出让金、有关税费以及财政补贴等政策,鼓励国内外开发单位参与旧区改造,共改造了包括365万平方米危棚简屋在内的二级旧里以下房屋1200余万平方米,受益居民约48万户。

90年代,当个拆迁户是最幸福的事。邱老师在市中心有一套40平方米的小房子,动迁后她拿到了两套房,一套在市中心,一套在郊区,正是这两套房不仅解决了她自己家住的问题,20年后,她的儿子出国需要资金,她卖掉了一套房送儿子出国,儿子回国后结婚的首付也是这套房子做了贡献。

在全国率先实施公积金制度

1990年3月,上海成立住房制度改革领导小组,先后组团赴中国香港、新加坡进行学习、考察。新加坡的公积金制度、中国香港的廉租屋和房委会制度给了领导小组很大的启发,回来后,结合上海的实际,形成了上海的房改方案。

1991年3月,上海市政府制定《上海市住房制度改革实施方案》,其中一项重要内容就是公房出售。

为了激发老百姓买房热情,还进行了提租和出售公房,但老百姓对买房并不热情,政府想的是提高租金刺激买房,并要求企业补贴一定的工资,但企业也没钱承担这一成本,百姓根本没有存款买房,更无处贷款,内心对买房这一新鲜事物比较抵制,很多老百姓认为房子是国家的,坏了、出了问题国家管,但是成了自己的,还要修理,这些都是费用,麻烦事太多。

如何让老百姓能买得起房子?1991年5月,上海的公积金中心正式成立。当时上海市政府面临的是上海100万住房的缺口,此举不仅一举解决了这100万住房缺口,也让普通百姓有了买房的可能。

1991年公积金建立当年就归集了将近10亿元资金,填补了全市解困房建房资金的缺口。随着房改的深入,公积金进一步拓展功能,用于职工购买自住旧公房后又用于职工购房按揭贷款,直接推动了上海住房金融业的发展和房地产市场的发展。后来在国务院的推动下,住房公积金制度在全国各城市推广,成为国家住房制度的一项重要内容。

业内人士评价:“上海首创的住房公积金制度对于我国住房制度改革和推动房地产市场发展的历史贡献怎么评价都不过分。”

1992年5月8日,上海华光仪表仪器厂的女会计杨希鸿,成了全上海乃至全国首个通过公积金贷款买房的人,这也是全国第一笔按揭贷款。

1994年5月,上海出台《关于出售公有住房的暂行办法》。根据规定,公房承租人可以以优惠价格买下房屋产权,工龄可以抵扣购房款,许多职工花一两万元,就买下了单位分配的公房。

1996年当小冬(化名)跟随博士后老公来到上海时,怀里抱着两岁的孩子,走进龙华丰谷路的家时,打开门是一套49平方米的房子,房子没有装修,小冬住的房子是老公房,但是在当时的上海已让很多人羡慕了,这是作为人才引进,上海交大专门给博士后准备的房子,整个这栋楼里,那一年一起住进了12个博士后,小三层楼,博士后们携家属入住,家家都没太多的钱,基本上都是花个两三万元装修,这批老公房在后来以一套不到3万元的价格出售给了博士后们。

1999年,上海市政府颁布深化房改综合配套改革的政策,并于2000年起实施,上海住房制度改革进入全面建立与社会主义市场经济相适应的住房新制度的转折阶段。

上海市政府进一步推进公有住房出售,通过加强售房政策咨询和宣传,简化售房操作程序,促进了公有住房出售,满足了居民的购房要求。据统计,2000年上海共出售公有住房55.98万套、建筑面积2975.04万平方米,形成1994年以来的第二次购房高潮。至此,全市已累计出售公房136.4万套7100万平方米,占可售公房总量75%以上,大大提高了职工住房的自有率。

商品房时代全面开启

90年代末,商品房出现了,随着福利分房时代的结束,商品房为解决住房问题提供了多元化的选择。买房,成为中国人最重要的购买行为之一,房地产市场也从这个时期开始形成。

1996年,上海发布《关于加快房管所转制的实施意见》,房管所转制为物业公司。

1998年上海取消福利分房,住房商品化的时代全面开启,自此,上海的住宅市场开始走向市场化。

事实上,上海的居住规模大幅度提高也是从1990年开始。小区的新增量在1990年率先达到最高峰,10年间上海多出了6406个小区,增加的户数也达到了206.61万户。

1999年,上海市政府颁布深化房改综合配套改革的政策,并于2000年起实施。

2000年左右,一批有钱的商人或是讲究生活品质的上海艺术家及文化人等开始率先买房。那时上海的房子在徐家汇、黄浦区、人民广场附近8000元左右一平方米,而靠近外环顾戴路算是比较远的郊区,那时房价在2000~3800元一平方米不等,当时上海大多数人的工资1500元左右,月薪3000元的都是高收入单位,50万元基本上能买一套市中心徐汇区不错的房子。而外环路的房子,那时的复式房比如一二层送花园送车库、送地下室,三复四还送一层五楼,而且为鼓励市民买房还送蓝印户口,并退税。

上海交大博士楼里的博士们开始在2000年买房,到2003年,12户博士基本上都已买了商品房,住宅从49平方米升了一级,每家买的是一户120~150平方米。基本是一套房子40万~60万元,讲究格调的就在外环附近买个联排别墅,差不多也是60万~70万元一套。

外来人口外企高层或公务员基本上是靠贷款买房,当地上海人经济条件好的,可买商品房,经济条件不好的,靠“拆迁”也能改善居住。

与此同时,上海的旧房改造工程也在加大,“十五”初期,全市中心城区迫切需要改造的二级旧里以下房屋仍有1700余万平方米。2000年,市委七届七次全会提出加快旧区改造的要求。确定了旧区改造房屋拆迁补偿安置以被拆房屋市场评估价为标准、安置方式以货币安置为主的原则。与此同时,因地制宜,通过“拆、改、留”多种方式,对其他各类旧住房进行改造,共改造二级旧里以下房屋700余万平方米,受益居民约28万户。

截至2005年底,中心城区还有二级旧里以下房屋1000多万平方米。“十一五”前两年,上海举全市之力,重点推进了世博园区、轨道交通等重大市政基础设施项目的拆迁,并带拆了一批旧住房。同时,按照“政府主导、土地储备”的原则,积极探索以土地储备为主要方式的旧区改造新机制。经过努力,前两年共完成二级旧里以下房屋改造127万平方米(其中,原“十一五”初计划内的有63万平方米,计划外的有64万平方米),约5.2万户;2008年上半年完成32万平方米。

建立“四位一体”住房保障

住房制度改革是事关百姓安居乐业的最重大的实事工程,在历届上海市委、市政府的领导下,上海以“敢为天下先”的大无畏精神,始终走在住房制度改革的前列。

原市计委副主任程静萍说:“上海在住房制度改革中提出的一系列措施,如出售旧公房、建立住房公积金、个人住房抵押贷款、二级三级市场联动、建立‘四位一体’住房保障体系等一整套制度创新,为全国住房制度改革提供了许多重要的经验。”

时下,上海住房工作的总体要求是坚持“1234”。“1”是“一个定位”,就是坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。“2”是“两个体系”,就是建设房地产市场体系和住房保障体系。“3”是“三个为主”,就是坚持以居住为主、以市民消费为主、以普通商品住房为主。“4”是“四位一体”,就是廉租住房、公共租赁住房、共有产权保障房、征收安置住房“四位一体”的住房保障体系。

近年来,对于上海市中低收入家庭的住房困难问题,上海已建立起包括廉租房、共有产权保障房、公共租赁住房以及动迁安置房“四位一体”的住房保障体系。

其中,廉租住房是托底保障类型,1999年,上海建立廉租住房制度,目前正按照“货币补贴为主、实物配租为辅、标准动态调整”的原则,继续对城镇户籍低收入住房困难家庭实行“应保尽保”。截至2018年6月底,上海市廉租住房累计受益家庭已达12.1万户,扣除因家庭情况改善等原因退出保障的,正在享受的约4.3万户。

今年81岁的宋阿姨搬进廉租房已有6年了,60平方米住房,是全装修好的,每月付租金200元。而且宋阿姨还享受着上海老人的“长护险”,每周有两个护工上门帮助洗澡、按摩,打扫房间。虽是独居,但宋阿姨基本的生活保障都不愁。

共有产权保障住房自2010年开始启动,至今已累计开展了六个批次的申请供应工作,总计签约购房家庭将达到13万户左右。目前,第六批次共3.92万户申请家庭的审核工作已经完成,符合条件的有3.38万户。截至6月底,16个区均已完成摇号排序工作。公共租赁住房,是为了解决青年职工、引进人才等常住人口阶段性居住困难。截至2018年6月底,全市公租房(含单位租赁房)累计筹措房源约16.4万套,累计供应房源约12.5万套,历年累计保障对象(含已退出)超过30万户。

改革开放40多年来,人们从不敢买房,变成抢着买房,再到今天政府限购,时至今日,上海城镇和农村居民人均可支配收入分别增长166倍和103倍,城镇居民人均住房面积从7.4平方米提高到37平方米,人均期望寿命从73.35岁提高到83.63岁。

上海真正做到了让老百姓安居乐业,感受到住在上海,是一件幸福的事。

本版撰文:中国妇女报全媒体记者 丁秀伟