时间与空间的距离,让我们以为今人与古人的生活是一个不可跨越的鸿沟,但是当我真的触摸过,古代那些活生生的人触摸过的东西后,这条鸿沟似乎被打破,古人生活的画面似乎就浮现在眼前,令人着迷。

■ 口述:王小蒙 陕西省考古研究院副院长

■ 记录:王慧莹 中国妇女报全媒体记者

发掘出一座五代窑炉遗址

我的老家在陕西周至县,很早我就开始学画画。我的绘画老师在县文化馆工作,兼做文物鉴定,他能把文物的内涵一一讲出来,我很是羡慕,这也在我心中埋下了一颗小小的种子。高考时我报考了考古专业,因为觉得考古和文物鉴定很接近。

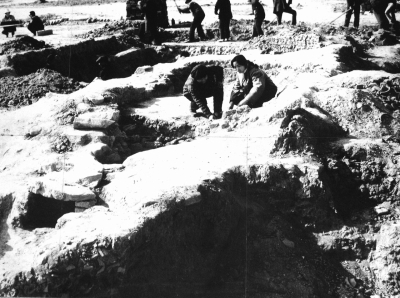

那时,我经常在画报上看到一些景德镇师傅在瓷器上画画的场景,很神奇,我也渴望在瓷器上面进行创作。本科毕业后,我选择继续留在西北大学读研,研究方向即是陶瓷考古,我的指导老师是常年在耀州窑遗址做发掘的禚振西老师,所以,研究生期间我就开始了在耀州窑遗址的田野实习。在禚老师的指导下,实习期间我有幸发掘出一座五代时期的窑炉。耀州窑的历史是从唐到明初,这中间五代时期的出土文物最少。之前虽然发现过五代的窑址,但很残破。而这次发现的五代窑炉保存得非常好,这也是我和耀州窑的一种缘分吧。五代窑炉的出土,使得这一时期的烧制工艺面貌更加清晰了。

现在耀州窑考古发掘报告出了三本,分别为唐代、五代和宋代时期,而这个报告里面如果没有完整的五代窑炉遗址则是很大的缺憾。这也是毕业以后我还想回耀州窑遗址工作的一个原因。

1990年我被调到陕西省考古研究院,再次跟随禚振西老师,参加耀州窑遗址的发掘。当时要修西铜高速公路,要穿过耀州窑遗址,我们配合基建对耀州窑遗址进行了一次大的挖掘。这个地方还有两条道,一条是20世纪30年代修的咸铜铁路,当时是穿过耀州窑遗址的,还有一条公路,则是2000年以后修的,则是避开窑遗址从西部绕过的。通过这三条交通线路的修建也能看出我们国家的文化遗产保护理念的巨大进步。

耀州窑开创了一种官窑风格

陕西窑址不多,耀州窑是一枝独秀。耀州窑创烧于唐代,没落于元代,其间烧制出了许多名满天下的精品,是北方青瓷的代表。耀州窑是唐代离长安城最近的窑场,到了晚唐,它的烧青瓷水平已经比较成熟。而晚唐烧青瓷其实是逆潮流的,当时瓷器的格局是“南青北白”,所谓“南青北白”就是北方大多是烧白瓷的,南方以越窑为中心是烧青瓷的,但是唯独耀州窑,在唐代晚期它的青瓷烧得好。唐代陆羽在《茶经》中,把各个窑口的茶具排了个序:“碗,越州上、鼎州次、婺州窑次、岳州次……”我们认为鼎州窑就是唐代耀州窑青瓷。耀州窑为什么烧青瓷而不烧白瓷?因为它离唐长安城很近,当时很多越窑的精品青瓷都到了长安城,像大明宫遗址,还有唐代一些贵族墓里都出现过越窑的青瓷。而距离长安城近,耀州窑工匠是能看到这些上等青瓷的。当时这里的工匠们,要在北方竞争白瓷,不一定能竞争过,但越窑青瓷虽然精致,距离唐长安城很远,运输成本高,所以耀州窑烧青瓷就有地域上的优势,在这种情况下,耀州窑的工匠们就选择了发展青瓷的道路。

耀州窑的第一个快速发展时期当属唐末五代时期。这个时期从普通的民窑粗瓷一跃而开始烧精细的青瓷,尤其是青瓷中最美丽的天青釉瓷的烧制,开创了一种青瓷的新风尚。而这种风尚在北宋被汝官窑发扬光大,汝窑的天青釉,以及细小的芝麻钉支烧都与五代耀州窑相关。这种釉色天青釉质如玉的风尚直到南宋官窑一直延续,所以,可以说,五代耀州窑开创了天青釉这种官窑风格。

我们目前还在继续的一个项目是银沟遗址的发掘。在银沟遗址发掘前,有认为这个地方是一个新的窑口——鼎州窑。这个消息出来后,我们也很是兴奋,如果能找到文献中的鼎州窑,是很有意义的一件事情。但是我们通过进一步勘探和发掘,确认了这个地方是富平唐宋县城——义亭城所在,也是全国仅见的一处保存完好的唐宋县城遗址,经历了600年繁华。我们已经证实了它是从唐代延续到元代,这里的地层堆积物里有大量的这个时期的遗物,元代以后就很少了。通过地层堆积来了解遗址的历史,从包含物来了解遗址的性质,从出土的遗迹来了解遗址的布局,这大致就是我们的工作思路。

富平县城离耀州窑址只有30公里,在宋代的时候是属于耀州管辖的。它和耀州窑是什么关系?这个地方还发现了一些五代到北宋初比较好的天青釉的标本,这里是不是耀州窑产品对外流通的一个集散地?如果这一点被证实,也是非常有意义的。银沟遗址的发掘,也是耀州窑研究的一部分,可以了解耀州窑的销售情况。

我的眼界不能仅仅集中在陶瓷考古

我有幸在耀州窑待了多年,虽然吃了很多的苦,也奠定了我这几十年来的专业基础和发展方向。但是如果仅仅只关注陶瓷考古,思路打不开,研究也很难深入。所以在耀州窑遗址工作了几年后,就去参加唐代墓葬和唐代帝陵陵园遗址的考古发掘,后来又出国去日本,拓展了眼界和思维的宽度。

陶瓷窑址出土的东西和墓葬里出土的东西,有很多不吻合的地方,如果不做这方面的工作,就了解不到这一点。举个例子,在挖掘了唐代节愍太子墓和整理了懿德太子墓报告后,我发现这两个太子墓都有大批量的唐三彩出土。陕西的黄堡窑烧制唐三彩,醴泉坊窑烧制有唐三彩,但是我发现这两个墓里的唐三彩都不是这两个地方的。

这之后我不只研究唐三彩器物本身,还开始研究唐三彩的产业和流通。这两个墓里面的唐三彩,有一部分应该是河南洛阳生产的,洛阳三彩的销售范围和陕西这边唐三彩的销售范围是什么情况?这些窑口之间有没有工艺技术的交流,通过墓葬里出土的东西,就可以找到很多研究线索。

在发掘唐代贵族墓和整理懿德太子墓资料时,让我对唐代的贵族墓葬的丧葬习俗以及唐代壁画的绘制水平,壁画的题材都有了更加深刻的认识。比如唐李道坚墓中的一组屏风画,它是模仿当时的实物样子,在棺床周围围上屏风,但不是屏风的实体,而是屏风的壁画。李道坚墓中的壁画是6幅山水屏风画,这一发现震惊了业界。美国芝加哥大学的巫鸿先生是国际知名的艺术史和美术考古大家,也特别关注这组山水屏风画。他还专门带队到我们的工地参观,在墓室里面一待就是两小时。墓葬发掘完以后,我们也对山水屏风画仔细地进行了扫描,观察和讨论了它的绘制过程、墓葬的建造过程。无论是墓葬挖掘,还是进行懿德太子墓报告的整理,对我在古陶瓷的研究领域,都是一种拓宽,为我未来的考古研究之路带来了更多可能。

古人生活的画面似乎就浮现在眼前

时间与空间的距离,让我们以为今人与古人的生活是一个不可跨越的鸿沟,但是当我真的触摸过,古代那些活生生的人触摸过的东西后,这条鸿沟似乎被打破,古人生活的画面似乎就浮现在眼前,令人着迷。

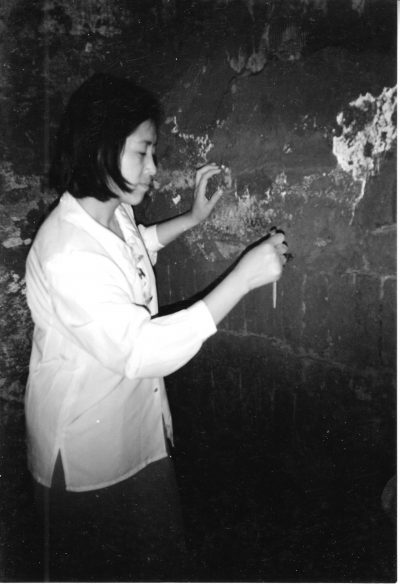

在富平县定陵挖掘500座唐代砖瓦官窑时,我们有了一次意外发现。当时,我们在清理窑炉本身时,在窑炉壁和隐蔽的烟囱中,发现了字画。这些字画有的能辨认,有的辨认不了,为什么辨认不了?因为它是重重叠叠的。这些字画是窑建好以后写上的,写完后才开始烧窑,一烧窑窑壁就变硬,字画就留下了。我们推测是工匠技师在建窑时留下的。烧窑的工匠是分等级的,在唐代文献里记载,水平特别高的工匠叫巧儿匠、长上匠,能写出这么好的字,画出这么好的画的肯定是有一定文化水平的人。看着这些字画,当时工匠工作时的场景就从脑海中闪过,我们和这些遥远的古人似乎离得更近了。

在做出土器物整理时,遗物上留下的每一个细小的痕迹都能让我们感受到古人又站在我们面前。对懿德太子墓报告的整理,是我利用周末完成的。那段时间,一到星期五下午,我便独自开车到离西安市大约50公里的乾陵博物馆,懿德太子墓的资料都在那里。在出土的陶俑的躯体上,发现了工匠翻模时留下的指纹。夜晚一个人静静地在办公室里,看着和我脸对脸距离只有20厘米的陶俑,我们之间似乎在进行一种无声的对话。干考古工作这么多年,这些美好的画面和新发现,大概也是支持我们这些考古工作者能够吃苦,耐得住寂寞,把这个事情做下去的原因吧。