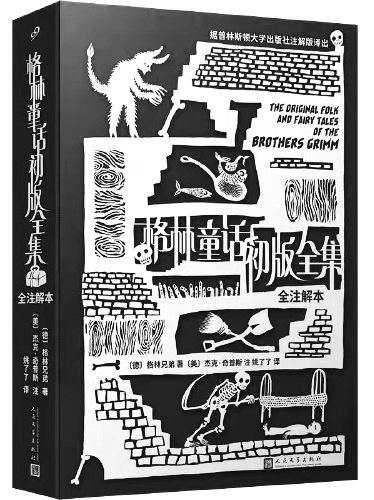

《格林童话》初版为两卷本,历经多次删改,增补说教故事,于1857年格林兄弟生前出了最终的第七版,质朴的多元化民间实录最终被基督教文化改造为中产家庭读物,许多原始的民间故事被删除或被替换。本文作者认为,《格林童话初版全集》的出版,使中国读者不仅有机会能够见到初版真正的面貌,也能看到格林兄弟编写这部他们眼里代表着民间传统的童话集最渴望传递给读者的是什么。

■ 王帅乃

2020年10月,人民文学出版社出版了《格林童话初版全集》,在几年前“令人战栗的格林童话”下架风波后,中国读者终于有机会能够见到初版真正的面貌。我们也有机会看到,格林兄弟编写这部他们眼里代表着民间传统的童话集最渴望传递给读者的是什么。

从一个“非民间”的共识说起

《格林童话》(原名《儿童与家庭故事集》)并非纯粹的“民间”童话,应该说,这是国际儿童文学研究界的一个共识。

据统计,格林童话中有40%的篇目来自各种文献而非直接的口头采集。而在口述采集的部分里,讲述者绝大多数是受过教育的中产阶级女性,她们的先辈在上流社会的沙龙中讲述这些故事。除了故事来源不够“民间”,格林兄弟还为收集到的故事原材料作了文学加工,七个版本的反复修订,到1857年推出最终版尘埃落定,这些故事早已不是原始素材的模样了。

那么,格林兄弟是否如部分批评者所言“欺骗读者”,将他们的故事包装成来自农夫并宣称它们代表民间传统呢?既然他们要挖掘“自然之歌”,为什么对讲述者身份不加选择又反复加入文学性改写呢?

实际上,除了那时的研究与改写工作并不受如今已较为成熟的相关专业规范的约束外,还有一个最根本的原因:格林兄弟搜集这些故事的直接缘起并非是要将它们作为孩子们的床头故事,而是出于两位语言学研究者对专业研究和民族文化的深刻感情。用著名童话研究学者杰克·齐普斯的话说,“在他们的工作背后,是一种对浪漫的渴求,是在故事绝迹前挖掘并保存大众对德国文化做出的贡献。”

此外,格林们写在初版(第二卷)的前言摘录透露并解释了他们“不严谨”的秘密——出于对讲述者态度的感动,更是出于对存在某些永恒价值和对“历久而弥坚”“大浪淘沙”等口述脚本筛滤机制的信任。他们恰恰认为收集童话的各种异文版本,反复对比融合,直至琢磨成一颗颗他们眼里最光彩夺目的宝石,是保存那些最重要的价值与道德观所必须有的工序。他们所找的那些人——直接信息来源在他们眼里只是中介物,因为他们坚信民间故事中最值得保留的最耀眼的部分在一次次的口传中将会得到很大程度的保留;而他们修改故事亦是如此——因为他们热忱地相信故事最珍贵之处在于承载了德国民众代代流传的精神财富和道德结晶,这些结晶需要也最适宜由他们这样的语言学者来识别和萃取。

然而,1812年第一卷出版后,批评家们反应平平,人们认为有些故事太过残忍,人物形象也不够吸引儿童。1819年第二版的改动充分说明格林兄弟还是受到了这些批评的影响,它们更考虑儿童读者的感受和大众的阅读喜好,在故事的选择和讲法上作出了明显的调整。以此来说,如果读者想知道格林兄弟最初希望大众从故事中获得的“价值”和“道德”究竟是哪些,故事的初版理应引起我们的注意。

从删除与保留中追溯“格林童话之心”

“格林童话之心”是什么?答案蕴藏在七个版本的修订整理中。从初版到终版,格林兄弟删除的内容主要分为以下几种:一是太多恐怖暴力的故事,比如《孩子们如何在屠宰场玩耍》;二是非源自德国的口述传统故事,比如《笨蛋汉斯》《蓝胡子》;三是替换为格林们更喜爱的版本,或者将多个版本进行合写。改动的则主要有可能引起性联想的部分,比如《莴苣》中暗示女孩怀孕(衣服变得不合身了)的文字;将作恶的亲生母亲替换为“继母”。童话研究家玛丽·塔塔尔认为这是格林兄弟将目标读者逐渐明确为儿童后,依据当时的实际情况自然而然作出的选择,修订的方向主要是迎合了当时中产阶级的价值观和教育观。

这里值得一提的是,用齐普斯的话说,“尽管格林兄弟是政治上的‘自由派’,但他们仍尽量避免出版那些过分激烈向父权体系和君主表达反对与不满的故事”。初版故事更多地保存了原始素材中弱势者的反抗内容。弱势者之间彼此合作共同战胜邪恶获得正义的故事尤其受到兄弟俩的偏爱,在首版中可以说占据了核心的位置。虽然这种精神在后续的版本中延续了下来,但仍然有许多相关的好故事在修订中被回避或排挤掉了。

然而,从另一方面来看,格林童话的修订体现的是19世纪德国社会现代童年观的确立——儿童被视为有别于成人的独立生命状态,儿童需要接受适当的教育的理念已被普遍接受。格林兄弟正是在这样的背景下作出了筛选并修改文本的选择,他们希望这部童话集成为适宜于儿童的“教育之书”。拟人和对话等修辞的增加,“重复”等叙事结构的强化,暴力与性内容的删减,也确实为他们赢得了越来越多的儿童受众。

或许格林们正是在编写、出版、阅读评论和修订的过程中逐渐发现,从普遍受众到真正将儿童确立为目标受众,最为契合他们收集编写故事集的原始动机——将散落遗留在乡间的“天马行空的想象力”和“纯粹天真、滋润人生”的古老故事采集到一处,让其中“总能诚心相待,相互支持”的精神和万物有灵的博爱信念在德国的土地上绵延不绝,他们逐渐深刻地感受到这些特质与天真儿童的心灵最为自然接近,他们说自己“更喜欢星星与被抛弃在森林里的可怜孩子之间的对话”,而前述理想的未来也须由孩子实现。

于是,当我们回过头来重新阅读他们在1812年初版第一卷序言中所写下的“宣言”:他们要为这个民族的心灵塑造一个“抖落虚假,笨拙者仅凭一颗纯洁的心即使被欺骗或轻视也最终能获得幸福”的空间,一个珍视弱势者的反抗和报偿的以“善良”为基石的童话空间,并且让这些“自然而然、顺理成章的大自然的成果”回到孩子们的手中,“就像云彩滋润了大地后回归本源”——我们发现,一切其实并未离开这一最初的心愿,在删改、保留和添加之间,格林兄弟始终抱持着的属于他们的“童话之心”终于浮现在我们的面前。

(作者为北京师范大学博士后)