从20世纪50年代初至今,韩花珍在革命圣地西柏坡村生活了近70年,历经风霜雨雪、阳光雨露。她的一生,从贫穷到富有,既得益于西柏坡精神的滋养,不忘艰苦奋斗,自力更生,勇敢创造新生活,也和国家的命运紧紧地联系在一起。韩花珍用自己的言行,向子孙传承着勤劳、务实、肯干、坚韧的品德。一代一代人在西柏坡村接力坚守家园,写出了小山村一个又一个春天的故事,也见证了新中国翻天覆地的变化和祖国的繁荣富强给人民带来的获得感、幸福感、安全感,是中国共产党让人民过上了好生活。

■ 中国妇女报全媒体记者

周丽婷

被誉为“新中国革命五大圣地之一”的西柏坡村,是党中央解放全中国的“最后一个农村指挥所”。红色旅游资源加上秀丽宜人的环境,使这里成了游客青睐的著名旅游目的地。

韩花珍的家坐落在河北省石家庄市平山县西柏坡纪念馆七届二中全会旧址的后侧。少女时的韩花珍对这个在中国历史上举足轻重的小山村,充满了向往和喜欢。20世纪50年代初,她义无反顾地“植株”在这里,历经近70年的风霜雨雪、阳光雨露,如今像一株虬根老树,在这里开枝散叶,繁花似锦。

勇敢退婚的“童养媳”,要做命运的主人

韩花珍老人出生在平山县岗南镇石盆峪村,距离西柏坡村十几公里。因为贫穷,韩花珍3岁时,父母以2斗玉米、1斗谷子把她卖给邻村一户人家做儿媳妇。由于母亲有病,下边还有弟弟,韩花珍并没有到买她的那家去做童养媳,而是很小就挑起了自家的担子。“我七八岁时就要上地里拾柴火、挖野菜,12岁时就能跟着父亲牵牛到田里犁地,一天书也没读过。”

那个年代,多少底层百姓家的女孩子被视如草芥。然而,1935年出生的韩花珍那时不曾想到,黑暗即将过去,新生的曙光即将到来。而照亮这新世界的光就从西柏坡发出。

1948年5月,中共中央驻地由延安战略转移至平山县西柏坡村。党中央和毛主席在此指挥了震惊中外的辽沈、淮海、平津三大战役,召开了具有伟大历史意义的七届二中全会和全国土地会议。1948年秋,在这里起草孕育出新中国的第一部婚姻法。1950年5月1日,中央人民政府正式颁布《中华人民共和国婚姻法》,“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻,实行男女婚姻自由……”

每个人都有可能成为历史长河中的那朵浪花。韩花珍回忆,14岁时,家里的一个堂姐对母亲说:“婶子,可不要让花珍嫁过去,花珍不同意,日子过不好。”因为韩花珍已知父母给她找了个双目失明的人。尽管堂姐劝说,但父母并没同意。一天赶集,韩花珍和同伴去了区政府。区里的干部听说她的情况后,亲自到她家和男方家了解情况,很快,韩花珍退了婚。

因为《婚姻法》的加持,韩花珍迎来了属于她的“明朗的天”。后经人介绍,韩花珍与西柏坡村的闫民生相亲。1953年,17岁的韩花珍和闫民生在西柏坡村结婚。

第一个摆摊做生意,成为西柏坡上的“阿庆嫂”

1989年,同韩花珍相濡以沫20多年的闫民生因心脏病去世。为了生活,没读过一天书的韩花珍在54岁时竟做起了小买卖,开始了人生中的第一次“创业”。“当时家里欠了1000多元外债,必须找出路赚钱。”韩花珍说。

1978年5月26日,西边坡纪念馆与中共中央旧址同时对外开放。此时,沉寂的小山村开始多了山外来客。

“游客们走累了总得歇口气、喝口水。烧壶茶水卖卖试试。”丈夫去世后,韩花珍动了心思。五毛钱两杯水,一块钱三个煮鸡蛋,两块钱一茶缸酸枣……韩花珍细心留意顾客的需求,也大胆添置自己能提供的货品,慢慢地样品越来越多。有的游客笑称她“阿庆嫂”。1993年,韩花珍一年挣了4000多块钱,还清了外债,还购置了一台双卡录音机。她的新变化,也给村民们带来希望和启示,一些村民纷纷跟着她在西柏坡纪念馆前摆起地摊。

春天驱走严寒,阳光照耀山野。“邓小平提出的改革开放政策真好!让咱这土里刨食、靠天吃饭的老百姓找到了新的路子。我那时觉得光景噌噌地就起来了。”韩花珍激动地说。

第一个建起“豪华”旅馆,新世纪迈上了新征程

2002年11月,西柏坡纪念馆被国家旅游局评为“AAAA级旅游景区”。这宝贵的红色资源,给西柏坡村人开辟出一条红色旅游致富之路。

当年,韩花珍和女儿闫文翠连借带凑在自家宅基地上投资70万元建起了两层半、20间房的西柏坡招待所。今年66岁的闫文翠回忆:“可能我们都遗传了父母的基因,硬着头皮上,顶着困难走,往长远看,觉得能挣钱,苦点儿、累点儿都能克服。”

新千年,打开新的视野。新千年,跃上新的征程。

2005年,大学毕业后在城市闯荡一年的外孙子闫二鹏回家乡,接手了西柏坡招待所。这个“80后”新青年,利用自己所学,做了村里的好多个“第一”:第一个做网站,第一个注册自己的旅行社,第一个做纪念品私人订制和多媒体照相,第一个开办红色文化培训中心。

“我们从姥姥身上遗传了优秀的基因,适应环境的能力很强,姥姥的言传身教,时时告诉我们幸福生活要靠勤劳的双手创造。”闫二鹏回忆了那几年的“小账本”:“那时一年收入十多万元。2008年在县城买了房,2009年买了一台速腾车,2010年家里建招待所时的外债就全部还清了。”

20世纪八九十年代,韩花珍是西柏坡人羡慕、佩服的对象。21世纪初,闫二鹏又成为西柏坡年轻后生们追赶的对象。

红三代接续奋斗,把日子过得更红火

走进西柏坡,会看到鳞次栉比的饭店。人们用这一个个特殊的名称怀念着那段岁月。其中规模最大的要数韩花珍两个外孙子的家庭旅馆。2017年,大外孙闫立鹏用起早贪黑摆摊卖纪念品、照相攒下的钱加上筹借,投资100多万元建起了一座2000平方米的四层楼——西柏坡圣都酒店,吃饭、住宿、开会一应俱全。

“如果没有西柏坡纪念馆,就没有这红色旅游。生活在这里真是福分,感谢共产党!”闫立鹏的妻子韩伟华笑着说。

闫二鹏经营的西柏坡招待所几年来也不断扩建、改建,现在已经变成了4层、40多个房间,还有接待600多人用餐的餐厅及会议室。闫二鹏的妻子封晓琴,毕业于河北师范大学旅游管理与服务教育专业。她发挥所长,做导游,搞培训。“老一辈给我们打下了基础,创造了幸福生活,我们今天要珍惜,要做红色文化的传承人,做西柏坡精神的传播者。”封晓琴说。

2013年,全中国打起了脱贫攻坚战。西柏坡村人大都靠自己的奋斗走上了富裕路,当时村里仅有7户建档立卡贫困户,2018年已全部脱贫。

“大河里有水小河里满。我很感谢这个时代,国家政治经济社会飞速发展,不断给人民带来获得感、幸福感、安全感。”身为党员的闫二鹏深有感触地说,“作为新青年,要投身乡村振兴奔小康,把日子过得更红火,把人生的考卷答得更好!”

饮水思源,不忘来路。

2021年2月17日,韩花珍提前过了她85岁寿诞,生日蛋糕上写着“生日快乐,与党同庆”。耄耋之年的韩花珍无限感慨,“谁想到俺还能这么长寿!跟着共产党好!共产党走的路子对,让咱老百姓翻身得解放,让咱老百姓过上好生活。”

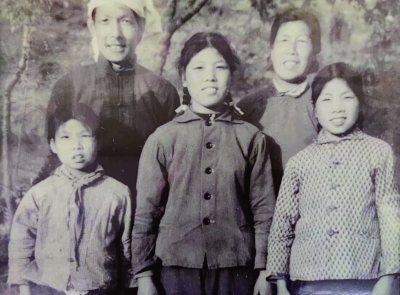

3月21日,韩花珍的大重孙子光荣参军了。老人拿起重孙子走时和她的合影说:“我们是红色家庭,永远热爱共产党,热爱人民军队,让孩子到部队大熔炉里去锻炼,将来保家卫国!”

夏日的柏坡岭,松柏愈发青翠,村边的滹沱河水碧波荡漾。曾在春色中“目送”着中国共产党进京的老区人民,在时代的奋进中,一代又一代人,坚守家园,接续奋斗,写出了小山村一个又一个春天的故事。