我叫张凌云,是宝鸡市凤翔区陈村镇槐北村人。2011年大学毕业后,回到了我的家乡养猪创业,带领80名员工一起追求我们的致富小康梦。今年我又当选槐北村党支部书记,每天和4500多名村民们一起,追逐我们的乡村振兴梦。

■ 口述:张凌云 陕西省宝鸡市凤翔区陈村镇槐北村党支部书记

■ 记录:王慧莹 党柏峰 中国妇女报全媒体记者

养猪也是需要文化的

2011年大学毕业,我回到村里开始养猪,当时全家人都不理解,村上人也想不通,大家都觉得我“疯了”。当时在农村,能上大学的孩子很少,考上大学时我也曾想毕业后留在大城市。但大学期间发生的一件事改变了我的想法。那年夏天,父亲和村里的养殖户,为了节约成本,一起去外地买小猪,用一个车拉回来。可是谁都没想到,一个星期后,这些刚买回来的小猪陆续生病,全部病死。当时我放假在家,亲眼看着病死的猪被埋进了黄土里。我家是村里的养殖大户,损失惨重。事情发生后,家里连我的学费都拿不出来。回学校后,我的想法变了,我想毕业后回家乡养猪创业。

毕业后,回村养猪创业遭到父母的反对。但是一件事改变了他们的看法。2012年,国家对农产品质量的安全要求越来越严格,养猪必须要建防疫档案。这些猪就像小孩一样到了时间就要打疫苗,村里的人只会在纸质的本子上记录。但是这一年防疫部门的要求变了,必须在网上建档案,这样防疫站才能出检疫证明。可是我们村连一台电脑都没有,更何况是操作电脑。于是我弄来了一台电脑帮家里解决了这件事,村民们知道了也纷纷来求助我。通过这件事,父亲也意识到养猪也是需要文化的。

“跟着她干一定没问题”

我是一个土生土长的农村孩子,在农村一个温饱富足的家离不开猪,房子底下养头猪就是“家”,连着猪圈的厕所称作“圂”,六畜之一的猪,是农家人岁岁幸福生活的期盼。臧克家的一首诗《三代》,它是这样写的:孩子,在土里玩耍;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里埋葬。这三句话,21个字,描绘出了一幅尽管日月穿梭、四季更替,三代人对这片土地执着追求的生活画面。在凤翔区陈村镇槐北村,有这样一户人家,祖孙三代以养猪为业,这就是我家的故事。

改革开放初期,我的爷爷奶奶在家里的后院养了两头猪,从年头到年尾,过年的时候把猪卖掉,换成家里的醋坛坛、油瓶瓶,正因为有了这些猪,一家人的生活有了着落。那个时候他们养猪,是为了解决温饱、维持生计。20世纪90年代,父母开始养猪,在外打过工、见过世面的他们已经不局限于在家里养两头猪,而是利用废旧的小学建起了一栋猪圈,养到了200头猪,我家从此也住上了2层小楼,父母那个时候的养猪,更多的是为了追梦小康、生活富裕。

当我回村养猪时,考虑自家养猪场发展的同时,我还在想如何帮助更多的养殖户发展起来。

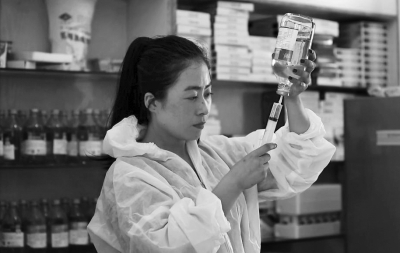

老一辈养猪靠的更多的是经验,其实养猪也是一门技术活,要养好猪,必须懂得生猪养殖的基本生产流程以及每个阶段的免疫防疫任务。刚开始养猪,为了尽快掌握要领,我每天穿着工作服走进猪圈看情况、找问题。养殖户王志勤看在眼里,记在心头,为之感动,他和乡亲们说:“这个女娃不简单,猪圈里又脏又臭,可她天天待在这里,连眉头都不皱一下!跟着她干一定没问题。”

养猪看似容易,但是想养好并不简单。村里养猪的人多,但仔猪一直是从外面买回来。为了减少风险,我想自己建繁育场。然而,繁育场建起来不久就迎来了一场“危机”,第一批生产完的母猪刚断了奶,仔猪却病倒了一大片,看着一只只仔猪拉稀、死亡,我心如刀绞。那几天,我买来牛奶、羊奶和奶粉,整天待在“产房”里,把小猪像宝贝似的抱在怀里,拿奶瓶给它们一只一只喂奶。这次“变故”损失了20多万元,却给我带来很大触动。想养好猪,还是要靠专业的人来帮忙,之后我组建起了专业化养殖团队,聘请了兽医等专业技术人员,推进繁育场和养猪场公司化运作。在我们的带动下,村子里规模化的养猪农户也越来越多,从2014年到现在,我们一年的出栏量也达到了1万头。

为了帮助养殖户节约成本,我想把自己辛苦找来的资源分享给村里的其他养殖户,就提议成立建合作社。合作社的生产理念是生产在家服务在社,生产在家就是农户自己在家搞生产,合作社给农户提供服务,包括产中产前产后服务。产前服务就是给农户供应小猪,保证小猪的质量没问题。产中服务是从饲料疫苗售药上面,我们实行原料统一采购,然后是销售上面,我们直接对接屠宰场减少中间商的提成。

当我提出成立合作社时,却遭到了反对。村民们对我所说的话半信半疑,开始只有5家养殖户加入。养殖量不够,采买饲料还有疫苗兽药方面价格就很难谈下来。这时我没有放弃,我自掏腰包,用最低价格把饲料和疫苗兽药等这些养猪需要的基本物品都采买了回来,再以这个价格卖给养殖户。村里的养殖户一看价格确实比他们自己去买的便宜,才开始陆续加入合作社。

岁月流逝,青春悄然,扎根农村十年时光,让我经历了从一个懵懂女孩到养猪女状元的美丽蜕变,这段曲折蜿蜒的路上有拼搏的汗水,也有成功的喜悦。正是这段经历让我懂得:只要肯努力,每个人都有人生出彩和梦想成真的机会。

带领村民共同致富

我们家祖孙三代都是共产党员,祖父曾任生产大队队长,父亲曾任槐北村党支部书记,从小到大我看到村里有邻里纠纷、红白喜事,都会请我爷爷和父亲去调解和主持,谁家有困难,也会找到我家,每一次爷爷和父亲都是倾力相助,群众信任他们,也爱戴他们,在他们身上我看到了共产党人的热情、坚毅、无私,所以我对自己说,我也要成为和他们一样的人。

2015年,“精准扶贫”的号角响彻三秦大地,我也积极加入其中,想带领村民们早日走向小康生活。

马金峰是槐北村的低保贫困户,62岁的他老伴患有严重风湿病,儿子常年患病,老马也曾在外务工过,但是因为工作时操作机器不慎将右手三根指头轧断,肢体四级残疾,一家人没有固定收入,生活困难。了解了老马家情况后,我请他来养猪场上班,每月工资2000元。在扶贫帮扶中,我采取了“安置就业,变农民为工人”的形式,引导和吸纳贫困户参与养殖基地生产。

贫困户王拉魁,身体残疾,媳妇王周录也是聋哑人,夫妻两人外出务工一直遭人歧视,不得已只好回家继续种地。我帮助王周录买了5头母猪,在家搞养殖。为了确保不出问题,还定期安排技术人员上门搞服务,并无偿提供了一部分母猪饲料和疫苗。现在,王拉魁家共饲养母猪6头,仔猪50头,生活也在迈向小康。

几年来我的公司和养殖基地累计安置长期就业贫困户113人,每年可增加贫困户收入近60万元。通过安置就业这一项措施,两年来已带动全村20户贫困户稳定脱贫。

只要对乡亲们用真心,就能换来他们的真心。2018年,我被推选为中国妇女十二大代表时,考察组组织全村30名群众对我们的平时表现进行挨个走访谈话,当他们工作结束,开车走的时候,我们的村民提着大馒头追着考察组的车跑,他们对考察组的人说:“凌云是我们的好闺女,你们一定要把她选上。”当我回来听说这件事后,我也被深深感动了。

让猪粪成为“金蛋蛋”

2013年,国家对环境保护越来越重视。我们槐北村是陕西省命名的“一村一品”生猪养殖示范村,但农户的环保意识比较薄弱,大规模养殖也给环境造成了很大的伤害。

所以我决定带头改造养殖场。猪粪不利用污染环境,用好了能产生大效益,我要让猪粪成为“金蛋蛋”。通过投资1000万元,引进大型粪污处理设备,我们建成了年产1万吨的有机肥料加工中心、20万立方米的大型沼气池,并配套建设810亩的果蔬基地。通过实行“合作社+基地+农户”的运营模式,探索形成了产气、积肥同步,种养并举,能源良性循环的“菜、饲、畜、沼、肥”五位一体循环养殖模式。农产品、废弃物互为原料,再收集、再利用,实现了污染物零排放,大大减轻了生猪养殖业给当地环境带来的压力。

把养殖场作为“能源中心”,免费为群众安装了输气管道、沼气灶头和卡表,为槐北村群众通上了沼气清洁能源,并以“补贴”的形式,每方沼气仅售价1元供给农户,并对全村38户贫困户直接免费供气。在我的倡议下全村共安装沼气327户,通过使用沼气,全村群众每年可节约电费12万元,带动当地80余名群众务工就业,实现了经济效益、社会效益、生态效益“三丰收”。

从爷爷养猪为了解决温饱,到父亲的追梦小康,再到今天我们养猪助力乡村振兴,这是一代又一代人的努力换来的,也是这个开明的时代给予的。在这个几亿农民的缩影里,我看到了两个字:传承。传承老一辈人艰苦奋斗、开拓创新的闯劲,也传承他们那股不低头、不认输的干劲。

扎根农村十年,让我最骄傲的是,乡亲们见到我,都会叫我一声“闺女”,在这里,我被认可,被需要,让我更加感受到当初的选择没有错。如今,我要走上新的岗位了,未来我希望在追寻乡村振兴梦的路程上能贡献出自己最大的力量。