■ 陈若葵

随着“双减”政策的进一步实施,孩子和家长们都有了更多可供自由支配的闲暇时光,博物馆便成为亲子活动的好去处。据媒体报道,在前不久的“十一”小长假期间,北京各大博物馆都吸引了不少家庭;苏州博物馆西馆共接待参观者5.3万人次,其中亲子游占比70%以上;上海当代艺术博物馆7天的参观预约多处于满额状态,在等待入场的长长队伍中,亲子组合占了绝大部分,上海的其他博物馆、美术馆也吸引了众多家长和孩子们;而贵州省博物馆、杭州中国丝绸博物馆、南通沈绣博物馆等全国各地的很多博物馆都成了不少家庭的热门“打卡地”。

近年来,“博物馆热”在全国各地持续升温。数据显示,2020年,全国博物馆共举办2.9万多个展览,策划22.5万余场教育活动,在疫情防控常态化情况下,接待观众5.4亿人次,其中未成年观众1.3亿人次。

作为人类文明的缩影,博物馆是我们终身学习的场所,这里沉淀着民族和世界的文化精华,是家庭教育的一个重要场域。

优势:基于实物的学习

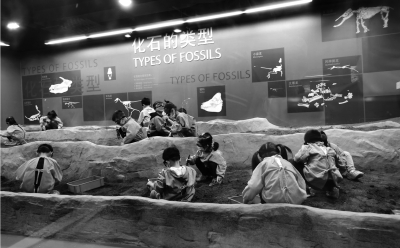

“基于实物的学习”是博物馆教育的最大优势。丰富的实物展品是儿童青少年学习的“活教材”,它们直观、生动、有冲击力,能为孩子们是提供真实的体验,刺激孩子们视觉、听觉、触觉等多元感官,促使他们主动观察,激发想象、积极探索,让孩子在特定的情境中丰富知识、培养兴趣、增长技能、充盈内心、提升审美。同时,也能潜移默化地影响儿童青少年的思想观念、价值判断、道德情操,润物细无声地将教育内容转化为其情感认同和行为习惯。

一个博物馆就是一所大学校,也是构建良好亲子关系的一座桥梁。

过去几年,国家新建博物馆数量增长迅速。据统计,“十三五”期间,全国博物馆数量由4692家增长至5788家。同时,很多博物馆依据2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》和2020年,教育部、国家文物局联合印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》要求,注重展教结合,呈现方式更加丰富多样,研发了系列课程或开设了专门的儿童教育空间,为孩子们提供更有针对性的学习资源。如故宫博物院面向中小学生推出的故宫文化系列活动,讲解日影计时的奥秘、清内府书籍的印刷方法等传统文化知识;中国第四纪冰川遗迹陈列馆的“李四光中队——青少年地质勘探队夏令营”;北京自然博物馆以“绿地球之夜”为主题的系列活动;湖南省博物馆推出的“千年窑望”长沙窑MR数字体验活动;“马王堆与古埃及”系列VR体验活动……博物馆教育不仅丰富了学校教育,也为家庭教育提供了极大的补充。亲子共同参与这些活动,将博物馆的教育功能润物细无声地融入家庭教育之中。

如何在博物馆里“富养”孩子

“博物馆+教育”是大势所趋,很多家长越来越意识到博物馆就像一部立体的百科全书,能对孩子产生潜移默化的影响。但是,对家长来说,博物馆教育依然是一个较新的概念,同样是带孩子逛博物馆,收获却有大有小。那么,怎样逛博物馆,家长如何借力博物馆资源才能挖掘出其最大的教育价值?

满足低龄儿童直观感受和体验需求

著名教育学家孙瑞雪在《捕捉儿童敏感期》一书中写道:“成人的气质是由儿童期间的审美导致的,童年的审美奠定了人一生的审美倾向和生活品质。”父母从孩子两三岁起就可以带他们逛美术馆,不需要孩子看懂什么,只让他们置身于大大的“图画书空间”,把美的画面尽收眼底,享受展品带来的视觉冲击力和艺术之美就足够了。对小宝宝来说,感受美术馆的氛围是第一位的。日久天长,孩子的脑海里会留存一些美好的视觉记忆,他们的眼睛也会不自觉地去发现身边美好的东西,去感受美、欣赏美,这就是日常生活中美育启蒙的一部分。

幼儿活泼好动,能够直接操作的、有互动项目的博物馆展项更吸引孩子。研究报告显示,较成功的儿童展教资源包括大运动、沙子和水、基于藏品的创意展览、角色扮演游戏、容易理解和掌握的展项、滑稽有趣和违背常理的展项、原理简单易懂的展项、抓住孩子好奇心和以孩子已有认知为基础设计的学习体验、由场馆人员有效引导参与的展项等。符合上述特征的有儿童探索馆、科技馆的低龄馆、自然博物馆,以及各个博物馆专门为儿童设计的展览等,是家长们为学龄前儿童及小学中低年级孩子首选的博物馆。孩子们在这些馆内能体验感兴趣的活动,觉得好玩,实现“玩中学”。当然,父母自身要提前补课,以便更好地应对孩子参观中随时提出的问题。

明确参观目标 让观展更有质量

小学高年级和初中生,能接受博物馆内更多信息和复杂知识。父母带孩子逛他们感兴趣的博物馆,如喜欢瓶瓶罐罐,就去历史博物馆;喜欢看画、收藏、小物件,可以逛美术馆和私人收藏类博物馆;喜欢舞刀弄枪、飞机大炮,就去逛军博……

去之前,家长和孩子提前“备课”——了解近期有哪些新展览,一起在博物馆网站上浏览相关知识点、趣味点和想看的展品,搜集相关资料如文物背景知识、动物习性、动物标本、珍贵藏品等,让孩子对观展心中有数,又吊起了它们的“胃口”。

观展时,家长引导孩子仔细观看,给孩子适当讲解,或让他们把展品中最吸引自己的地方说出来、在本子上画下来、拍下来,通过提出问题、亲子交流、互动的方式引导孩子思考,使之加深对展品、藏品的认知,了解文物或展项的价值,用心感受展品之美,而并非遥不可及。

亲子参观博物馆,孩子是主导,家长跟随其节奏,依从其愿望,领着他们慢慢看、细细品,切忌让他们必须看家长认为孩子应该了解的东西;或者家长抱着“来都来了,不看白不看”的心态,催着孩子走马灯似“赶场”,面面俱到,把所有的展项都看一遍、玩一遍,其结果是孩子很累,也没看出个所以然,观展热情和兴趣大打折扣。

将博物馆教育延伸到生活中

博物馆是家庭最好的休闲场所之一,发自内心热爱文化和艺术的父母,也能将博物馆教育融入平凡的日常。

从博物馆回来,如果家长引导孩子回顾观展内容,利用游戏、绘画、读有关书籍,能延伸孩子的馆内学习,丰富观展体验和知识。比如,看过昆虫展览,父母根据孩子的年龄和接受能力,买一两本介绍蝴蝶的绘本、画册或专业书,亲子共读或由孩子自行阅读;找一部蝴蝶主题的纪录片共同观看;鼓励孩子画一幅蝴蝶画;得闲的时候,一家人到郊外、公园观察蝴蝶和其他昆虫;一起制作蝴蝶标本……有了这些体验,孩子一定会对下一次走进博物馆观蝴蝶充满期待。

各大博物馆都有自己的网站、手机APP,家人随时浏览这些线上博物馆,更灵活方便。近些年,电视文博探索节目《国家宝藏》、纪录片《我在故宫修文物》、电视系列节目《博物馆之夜》《上新了,故宫》等陆续播出;涉及历史博物馆和综合博物馆相关知识的绘本《你不可不知的32件国宝》、《手电筒里的博物馆》和包罗万象、介绍全世界65家著名博物馆的科普书《绕着地球跑一圈 博物馆之旅》等图书出版发行,图文并茂地为孩子们呈现了一个姿态万千的博物馆世界,这些都为孩子们随时随地体验各类博物馆的魅力、实现居家自主学习提供了方便,也弥补孩子们观展之后“过目就忘”的弊端。如果家长能充分利用这些资源,日积月累,孩子们定会收获满满。

博物馆内蕴藏着人类文明的精髓,带孩子逛博物馆不是“赶时髦”,它真正的意义在于家长的细微之举能让孩子在接受精品教育的同时,水到渠成地爱上博物馆,习惯走进博物馆,最终成为自己的一种生活方式。