中华文化历史悠久,古籍在其发展与传承中发挥着重要作用。把尘封了漫漫岁月的古籍,一本本修缮完备,让历史重现于世人眼前,是古籍修复师们肩上的责任。如今,为了使古籍更好地保存下来,让中华悠久的历史得以延续,越来越多的人投入到古籍修复中,吴菲菲就是其中之一。她修复过清雍正铜活字版《古今图书集成》,也修复过王若虚的著作《滹南遗老王先生文集》。

从业十多年,她用自己的匠心认真对待每一本古籍。古籍修复师日复一日地端坐在桌子前,外人看来枯燥的工作,可对吴菲菲来说,却充满了乐趣。

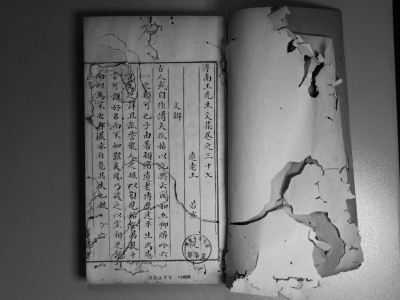

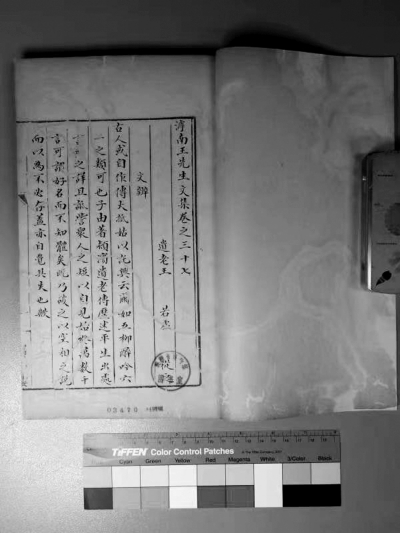

修复前后的

《滹南遗老王先生文集》

■ 口述:吴菲菲 陕西省古籍保护中心古籍修复师

■ 记录:王慧莹 中国妇女报全媒体记者

保持原貌才是对古籍最大的尊重

我是社会学毕业的,之前从未接触过古籍修复,因为对书的热爱,毕业后,我投的第一份简历就是陕西省图书馆。

父亲喜欢看书,也影响了我,小时候我经常跟着他一起看。记得我家当时有一套大开本的《资治通鉴》,我喜欢看里面的白话文注释,后来慢慢地对文言文版的西游记、红楼梦、聊斋志异这些感兴趣。从小我就喜欢古书。

2009年时,当我看见图书馆古籍修复组扩建,我欣然加入了。入职后,很快我就被派往北京国家古籍保护中心开设的第九期全国古籍修复技术基础班学习相关技艺。

古籍是书写或印刷于1912年以前具有中国古典装帧形式的书籍。“纸寿千年,绢寿八百”,在时间的考验下,部分古籍很难完好无损地保留下来,所以需要我们修复师去修补残损的地方。从事古籍修复工作,不仅要熟悉各个时期书籍的形式和版本,还要了解各种传统纸张、书皮及装订风格。所以古籍修复人员的第一门必修课,就是先自己独立制作一套书。只有了解了每种书的成书、装帧方式等等这些基础知识,才能对它进行修复。

作为一名古籍修复师,每当拿到需要修复的书籍时,我都要仔细审查古籍年代、装帧形式、破损情况和纸张,再据破损情况制定修复方案。常见的破损情况有酸化、絮化、老化、霉变、鼠啮、虫蛀等,然后对症下药。古籍是数千年中华文化的重要载体,保护古籍就是延续中华民族文化命脉。比如我们陕西省古籍保护中心的镇宝之一——清雍正铜活字版《古今图书集成》,经过我们这五年的修复,就会让它更长久保存下去。

清雍正铜活字版《古今图书集成》是中国图书史、类书史、印刷史上里程碑式的巨著,被誉为古代的“中国百科全书”。该书在康熙年间由陈梦雷主持编撰,后于雍正初年经蒋廷锡校订刷印成书,后世虽有多种版本传世,但雍正六年(1728)铜活字版本以其特殊的历史文化价值和文物价值,入选了第一批国家珍贵古籍名录。

这套书在入藏我们馆之前,有过一段颠沛流离的经历,辗转多地保存,整体状况并不太好。主要表现为酸化、脆化、老化、撕裂、缺损、缺失、褶皱、霉蚀、霉变、粘连、虫蛀、水渍、污渍、断线、包角缺损等,其中比较严重的是水渍、污渍、书衣缺损、粘连现象。我们当时对于这套书一直是想修,但不敢修。直到2015年,随着国家级古籍修复技艺传习中心陕西传习所的建立,《古今图书集成》迎来了一次整体性的科学化修复保护。

《古今图书集成》项目开始时,我们选了15册比较有代表性的书进行了试修,因为这套书整体水渍严重,所以我们采用了热水清洗水渍的方式处理。在做古籍修复之前,我也不敢相信同样是一张纸,比如明清时的纸,用热水摊开冲洗,然后压干,再冲洗再压干,我可以做几十遍,但是现在的A4纸做不了。

像《古今图书集成》里的古纸一般都会比现在普通的纸要薄,颜色也偏黄一点,而且纸张偏碱性,所以纸的保存时间要长。而现在的纸张多数都是偏酸性,不易保存。

很多人对古籍认知存在误区,以为越早期的书可能损毁得越严重,其实不然。比如敦煌遗书,最早能追溯到南北朝,但顶多也就是被撕破、磨破、老鼠咬过。而且因为曾经被药水泡过,所以连虫蛀的情况都很少发生;而明后期、直至清朝的古籍,大部分采用竹纸,质量比早期的皮纸差;到了民国,开始使用现代技术生产的机械纸,和中性偏碱的古法造纸不同,呈酸性的机械纸的老化速度远比传统古籍善本纸张快得多。它是从纸张纤维内部开始发生脆化,一碰就碎。现在修复界公认最难修复的书就是民国时期的。

试修时,我们发现了问题,经过水清之后的纸张会对书籍本身造成伤害。所以传统的修复方案并不可行。修复古籍是为了更好地保护古籍,我们不仅要遵循修旧如旧、抢救为主、治病为辅、最少干预、过程可逆的基本原则。更重要的一点是,即不能立即修复的不修。

保持原貌才是对古籍最大的尊重。但每本书的损坏程度不一样,所以修复时我们会根据书本自身的情况制定方案。比如有的书保持原样指的是不能破坏装帧方法,不能说这本书不好看,把它从线装改成金镶玉。这样的情况我们是不允许的。而且现在我们采用的修复措施大都是可逆的,如果将来发现更合适的修补材料和方法随时可以替换。

每当完成一本古籍的修复,我都很是激动。抚摸着这些泛黄的纸张,仿佛能感受到时间留下的痕迹,似乎带领着我跨越千百年与古人进行了一场对话,这是一种极为奇妙的体验。

修复古籍时手下的每一个动作都要非常小心

修补一本古书,大致要经过十几道工序:建立修复档案、制定修复方案、拆页、编号、配纸、调浆、修复、平整、折页、修剪、整理、压平、装订。每一道流程都很重要,每一个步骤都马虎不得。

我在修复金朝大文人王若虚的著作《滹南遗老王先生文集》时,这本被虫蛀的古籍打开后是一个很对称的图案,看起来很漂亮,但修起来却很麻烦。

《滹南遗老王先生文集》是清朝的版本,也是难得一见的手抄本。这卷古籍具有重要的历史资料价值和版本价值,并已在2010年入选了《国家珍贵古籍名录》。刚拿到手时,整个书非常不平整,弯弯曲曲的满是虫蛀痕迹,一张张的粘连在一起,难以分开。我当时拿到手后第一步是拍照。拍完照片以后,取了这本书的一些碎片送去国家图书馆的纸浆纤维检测中心做检测,检测纸张的纤维配比,选出一个最相近的纸来做修复。

配纸,要做到“修旧如旧”,补纸首先得用旧纸,薄厚、纹理、工艺越接近越好。但这也要把握一个原则,比如黄纸要选比原件稍微浅一点的黄色。站在远处,看不出来,但再近一点能够看出来。所以修复最正确的做法应该是补完之后,应该让人看出来修补的痕迹。

因为破损严重,《滹南遗老王先生文集》里很多内容是整块掉落下来的。在修复时,我们必须一一找到原来对应的地方,补齐这些地方。而有些空白处,我们不能像以前那样没有论证就去修补。以前的“划栏补字”工艺现在已不再适用,一是原有的墨已在书籍上存在上百年,跟书融为一体,重新着墨怕对古籍形成新的伤害;再者要熟练运用毛笔写出颜、柳、欧、赵各种书体更需要长期的练习,所以,“划栏补字”这一传统技法在当下的修复保护工作中已不再使用。所以,在修补的过程中,有些碎片我们无法论证,就先保存起来,这次修复我们就遇到这样的情况。

在这次修复中最难的是,喷水压平,水的喷洒量恰恰是最不好控制的,水少了,书页无法完全伸展,不平整;水多了,书页会变形涨大,所以,水量的控制是这一步骤的关键,同样,在书叶清洗过程中,水温和流速的控制也直接影响到最终的修复效果。

古籍修复全靠一双巧手,手下的每一个动作都要非常小心。在《滹南遗老王先生文集》的修补环节,和以往很多古籍修补时不同,它不能一点一点地去补,而是需要整张补,就是一块一块地附上去后,再慢慢地用镊子把多余的地方一点点撕下来。每一步都不容易,所以修复速度很慢。每天只能修几页,整套书是110多页,我用了两月才修完。

古籍也是文物,修复时不能操之过急,一旦损毁将不可再生。所以我们的工作是个慢活儿、细致活儿,有时候一坐就是一整天。很多人觉得古籍修复是非常枯燥的工作,但我却认为这个过程是充满乐趣的。

我的师傅曾说过,大喜大悲的时候不要修,心情不好时不要去修,累了不要修。修书疲惫时,我会换种方式去调整自己。一边修复,一边品读。比如:在修古今图书集成时,有《禽虫典》和《草木典》,上面是关于虫子草木的画,很是漂亮。我们馆还有一套馆藏珍品《碛砂藏》,有很多漂亮的佛经版画,我对这方面的内容很感兴趣,在《古今图书集成》中我又在神异典中找到相应内容,再去图书馆查相应的著作与论文,从修复者到研究者,这个过程很有意思,我也乐在其中。

残缺陈旧的古籍,是历史记忆的传承。未来希望通过自己的双手修复更多濒危古籍,为保存中国文脉贡献一份力量。择一事,终一生。我会继续用最大的热情将这份事业坚持到底。