纪录片《她在家》并不是纯粹中立而冷静的视角,导演戴显婧作为一个独居女性,也进入这三位独居女性的生活中,她是一个观察者,同时也是一个闯入者,一个参与者。因此,在纪录片中,我们看到了戴显婧个人对这三个女性的情感态度和思考,也看到了属于她的温度和表达。

■ 王海云

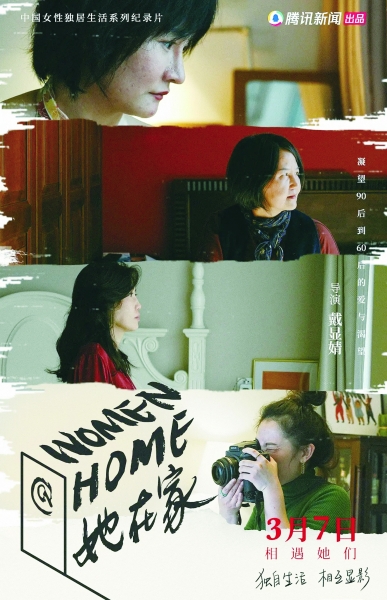

由戴显婧执导的中国女性独居生活系列纪录片《她在家》,于2022年3月7日起在腾讯开播。在她的镜头之下,“90后”的老妖、“80后”的魏琳、“60后”的叶静,3位不同年龄、身份、职业的女性,在独自生活中的情感及亲密关系被展现出来。她们的故事各成一章,同时又形成隐形的递进式脉络,从成长,到成熟。

出生于1990年的老妖,在原生家庭中没有得到足够的爱,这使得她一定程度上缺少爱的能力,尤其是爱自己的能力。我们看到的老妖不是那个自媒体创业时期最风光的她,而是在人生和事业的停顿期,开始反思和调整的她。然而在世俗的眼光中,她依旧是个成功的青年女性:北漂一人,独自买了房子,也有能力控制自己的生活。但这样的成功并不能带给她足够的安全感,她的很多强势是建立在内心的虚弱之上的。她的心里依然住着一个渴望被爱被温暖的小女孩。导演的沟通能力和同为独居女性的同理心一定程度上打开了她内心坚硬的外壳,让观众看到了她的疲惫和柔软。

出生于1984年的魏琳,是一名保险行业从业者,患上了甲状腺癌,独自面对手术,没有告诉远方的父母。37岁的她经济条件和工作能力兼备,却没有步入婚姻生活。她对此依然向往,依然渴望组建家庭,成为一个妻子甚至母亲。魏琳面对镜头的不自在,让这一章节出现了很多导演自己的手持拍摄,可以看到她是一个畏惧被观察,甚至有些害怕被过度关心的人。这也是一个人生活久了的常态:要永远把交流的尺度把握在自己手里,哪怕是对于远方的父母。

出生于1964年的叶静,是这部纪录片里最不焦虑的人,她曾是北京电影学院的教授。退休之后的她面对衰老无限从容,她选择去实现自己年轻时候未尽的心愿。去学习新的知识,去运动,去分享,去和朋友相处,去感受这个世界的点滴美好。导演在这个章节里被带入了叶老师强大的气场中,更多的是一种聆听和追随。

纪录片《她在家》并不是纯粹中立而冷静的视角,导演戴显婧作为一个独居女性,也进入这三位独居女性的生活中,她是一个观察者,同时也是一个闯入者,一个参与者。因此,在纪录片中,我们看到了戴显婧个人对这三个女性的情感态度和思考,也看到了属于她的温度和表达。

独居是都市女性在某个时间段下的状态,每一个女性的成长过程中或多或少都要经历一段独居生活。戴显婧所选择的三个独居女性一定程度是具有典型性的。对于观众而言,在老妖身上我们看到的是一个起点,她用力生活、努力追寻自我价值,却也会迷茫和焦虑;在魏琳身上,我们看到的是一个过程,她逐渐有能力照顾好自己的人生,有一些封闭,但也在试图打开自己;叶老师则是一个自我和解的答案,让我们看到即便最终仍要一个人生活,也可以从容、优雅。女性在和同性相处的过程中时常处于沟通和自省中,在这样的交流状态里,她们会分享彼此的情感经历、生活思考甚至一些私密细节。这种敏感而亲密的关系是戴显婧在纪录片拍摄中所追求和关注的。

在拍摄《她在家》之前,戴显婧曾经作为一个图片摄影师,拍摄了近40位独居女性,这为她的纪录片拍摄积累了素材和选题。这一次她所选择的三个拍摄对象是她对于独居女性这个群像的剪影,是导演主题下创作的提炼。

通勤距离远、工作时间长,都市人留给自己的心灵空间越来越局促。她们渴望交流,而交流在后疫情时代的一线城市亦是一种奢侈。当戴显婧敲门进入她们的生活之时,这样的交流一定程度上促成了一种对于过往生活的梳理,她们会在一起经历、一起总结、一起展望。

《她在家》既记录下了这三位女性真实的生活片段与思考,借由个体折射更多独居群体,亦在拍摄期间,通过发问她们,借由观看和聆听,让戴显婧对自己的处境和状态进行剖析和思考。这是一部她与被拍摄者“互为镜像”的自反式纪录片,她没有把自己放在纯粹的观察者的位置上,而是成为角色本身。同样作为独居女性的一员,她也进入了故事之中,和被访者的交流形成了对照和共情。她需要切实走进她们的内心,才能看到一些坚硬外壳之下的柔软。于是,在镜头之外,在我们看到影像背后,和拍摄对象建立起来的真正的信任,让我们看到了剧中那样松弛地交流。三位女性一个比她小,一个和她年龄相仿,一个年纪和阅历都远远超越她,她在不同片段中的“能量”也很明显各不相同。从引领式的分享到切实的同情,再到最后的仰望和吸纳,我们也从中看到了一个女孩渐进式的成长,这样的人物选择亦是导演对于自己的人生所做的剖面图:我经历过、我正在经历以及我期望成为的自己。这样细腻的表达是女性创作者独有的回归内心的自我探索。

在今天,独居已成为社会中一个不可回避的现象。我国一人户家庭占家庭总户数的比重近年来迅速上升,中国的单身成年人口数已近3亿,青山资本发布的2021年度消费报告显示:2021年,我国独居人口已达9200万。在一、二线城市,独居的女性更为多见,这是女性在生活选择上趋向多元化的体现。选择独居,有时候也意味着一种人格独立和对于生活的“不勉强”和“不妥协”。然而生活的便利和自我的强大也并不能完全取代精神层面对于心灵交流的渴望——在独自面对职场压力、疾病和危险的时候,她们也会期望有人可以分担;在收获成绩和幸福的时候,也会渴望有人能真心送上祝福。在独居的过程中,她们有过纠结,也在逐渐自我和解,始终在学习提升自我,没有放弃过努力生活。而戴显婧,刚好让我们在她拍摄的《她在家》中,近距离地接近了这一群体。

叶静老师曾在纪录片中说过这样一段话——“我当然相信爱了,有些人好到人间雪满头。”思想独立、精神自由,但独居不意味着孤独,也不意味着永远要一个人生活下去。催婚,并不能解决年轻人不婚的问题,只有社会给予独居女性充分的理解和尊重以及安全感,她们才能更自由地发展自我、创造价值,也会有一定数量的人有机会寻找和自己精神契合的伙伴,走出独居的状态。一个多元独立、开放包容的氛围和环境,会让年轻人更加放松地思考婚姻与家庭,而为了这样的未来,有更多的人在共同努力着。