■ 中国妇女报全媒体记者 杨娜

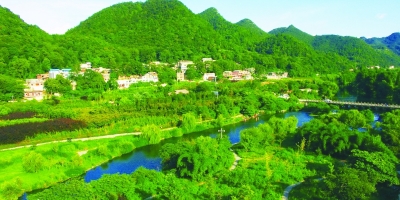

芦苇随风起伏,鸟儿掠过天空,山东邹城太平国家湿地公园,早已不见昔日采煤区上煤炭开采遗留的黑色“伤疤”,取而代之的是生态修复后鸟语花香、水波粼粼、生物资源丰富的1000公顷湿地公园。

湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统,具有涵养水源、净化水质、调节气候、维护生物多样性、蓄洪防旱、调节气候和储碳固碳等多种生态功能,被誉为“地球之肾”“物种基因库”,对维护我国生态、粮食和水资源安全都具有重要作用。

中国妇女报全媒体记者前不久从国家林业和草原局举行的新闻发布会上获悉,今年是中国加入《湿地公约》30周年,中国湿地面积居亚洲第一、全球第四,中国以全球4%的湿地,满足了世界五分之一人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求,为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

我国湿地保护率达52.65%,约90%的国家湿地公园向公众免费开放

国家林草局湿地司司长吴志民在发布会上表示,30年来,中国湿地保护经历了摸清家底和夯实基础、抢救性保护、全面保护三个阶段。通过大力推进湿地保护修复,我国湿地生态状况持续改善。

我国湿地保护管理体系初步建立。指定了64处国际重要湿地,建立了602处湿地自然保护区、1600余处湿地公园和为数众多的湿地保护小区,湿地保护率达52.65%。

我国湿地保护工程规划体系日益完善。2003年,国务院批准发布了《全国湿地保护工程规划(2002—2030)》,陆续实施了三个五年期规划,中央政府累计投入198亿元,实施4100多个工程项目,带动地方共同开展湿地生态保护修复。

湿地调查监测体系初步形成。吴志民介绍,中国是全球首个完成三次全国湿地资源调查的国家,第三次全国国土调查正式将湿地列为一级地类。各地建立了湿地调查监测野外台站、实时监控和信息管理平台,并逐步纳入国家林草感知系统,通过高新技术实现监测监管一体化。

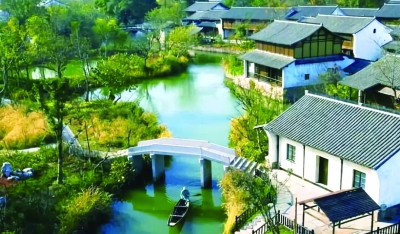

899处国家湿地公园带动区域经济增长500多亿元。2004年,国务院办公厅印发的《关于加强湿地保护管理的通知》指出,在不具备条件划建自然保护区的区域,通过划建湿地公园等创新方式对湿地进行抢救性保护。

吴志民介绍,湿地公园分为国家级和地方级。2005年,我国启动国家湿地公园试点建设,通过“试点制”“晋升制”等设立方式,国家湿地公园现已遍布全国31个省区市,总数达899处,全国各类湿地公园总数有1600余处。

湿地公园有哪些特色?“国家湿地公园划分为保育区、恢复重建区和合理利用区三个功能区,合理利用区面积大都不超过10%。与一般性质的公园相比,湿地公园的主体定位是保护湿地生态系统,同时可开展科普宣教、生态旅游、生态养殖等合理利用活动。”吴志民说。

吴志民指出,国家湿地公园属于我国自然保护地体系中的自然公园范畴,有效保护了240万公顷湿地,带动区域经济增长500多亿元,约90%的国家湿地公园向公众免费开放,成为人民群众共享的绿色空间和“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

我国国际重要湿地覆盖面积160万公顷,分布有湿地植物2258种、湿地鸟类260种

2月2日是第26个世界湿地日,今年中国主场主题是“珍爱湿地,人与自然和谐共生”。

保护湿地为什么与人类生存息息相关?据世界自然基金会给出的定义,湿地是土地被水覆盖的地方,沼泽、池塘、湖泊或海洋的边缘以及河口的三角洲等都属于湿地。湿地是哺乳动物、两栖动物、鸟类等的重要栖息地,也是鸟类长途迁徙中的理想落脚地,同时对人类生存发展也发挥着积极影响。湿地可支持水稻种植,是天然的“滤水器”,它们在土壤中捕获磷和重金属等污染物,将溶解的氮转化为氮气,并分解悬浮固体以中和有害细菌。此外,湿地还可在暴风雨、大风暴期间为水提供移动和减速的区域来帮助最大限度减少洪水的破坏力。但据推测,自1900年以来世界上超过一半的湿地已经消失。若没有湿地,人类将会面临水资源短缺、粮食不安全、暴露于洪水和极端天气事件等问题;地球则会面临生物多样性下降、碳和甲烷排放量增加、天然淡水过滤缺失等问题。

国家林草局近日发布的2021年《中国国际重要湿地生态状况白皮书》(以下简称《白皮书》)显示,截至目前,中国国际重要湿地生态状况总体保持稳定,总体水质呈向好趋势,生物多样性丰富度进一步提高,分布有湿地植物2258种,覆盖面积160万公顷,湿地鸟类260种。

国际重要湿地是在生态学、植物学、动物学、湖沼学或水文学方面具有独特的国际意义的湿地。国家林草局相关负责人表示,我国现有国际重要湿地64处,其中内地63处、香港1处。《白皮书》汇总了63处内地国际重要湿地2020年生态状况的监测和评估结果,结果显示,63处国际重要湿地分布在23个省区市,其中内陆湿地类型48处,近海与海岸湿地类型15处。63处国际重要湿地面积372.75万公顷,同口径相比2019年有所增长。湿地总体水质进一步改善,53处获取地表水水质数据的湿地中,Ⅱ类水比重最大,占30.19%;7处获取海水水质数据的湿地中,一类3处,二类4处。同时,针对9处湿地自然补水不足等问题,采取了人工补水措施,其中内蒙古达赉湖湿地补水达18.39亿立方米,引水保证率提高到70%。

湿地保护法将于6月1日起施行,用法治守护“地球之肾”

近年来,随着经济快速发展,“湿地遭受非法侵占、围垦、污染等现象时有发生,湿地保护立法刻不容缓。”吴志民表示。

2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过了湿地保护法。该法将自2022年6月1日起施行,这也是我国首次专门针对湿地保护进行立法。“同时,28个省区市先后出台湿地保护法规,国家和省级层面制定了《湿地保护修复制度方案》和《实施方案》,确立了湿地保护管理顶层设计的‘四梁八柱’。”吴志民说。

理顺管理机制:强化对湿地生态的保护。北京林业大学生态法研究中心主任杨朝霞表示,此前涉及湿地保护相关法律法规分散在水法、水污染防治法、森林法、草原法、环境保护法、海洋环境保护法等,缺乏统筹管理,湿地保护法对湿地管理体制进行了更加明确的规定,“国务院林业草原主管部门负责湿地资源的监督管理”“国务院自然资源、水行政、住房城乡建设、生态环境、农业农村等其他有关部门,按照职责分工承担湿地保护、修复、管理有关工作”。

湿地保护法还将湿地分为重要湿地和一般湿地,实行分级管理及名录制度。“按照湿地生态区位以及维护生态功能、生物多样性的重要程度,实行分级管理,重要湿地划入生态保护红线,厘清了各级、各类湿地间的关系,并明确了名录制度这一基本管理手段,有利于对重要湿地的保护管理。”中国科学院东北地理与农业生态研究所副所长武海涛说。

占用从严:强调湿地保护与合理利用关系。此次湿地保护法在参考国际湿地公约、我国现行有关规定的基础上,对湿地进行了科学界定:湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域,包括低潮时水深不超过六米的海域,但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

武海涛指出,湿地保护法明确,国家严格控制占用湿地。具体包括:禁止占用国家重要湿地,国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外;建设项目选址、选线应当避让湿地,无法避让的应当尽量减少占用,并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响等。“湿地保护法加大处罚力度,破坏国家重要湿地的,每平方米最高处罚1万元,一亩地最高处罚660多万元,有助于从根本上打消违法者占用湿地的念头,彰显依法保护湿地的坚决态度。”北京林业大学生态与自然保护学院教授张明祥说。

突出重点:加强泥炭沼泽、红树林湿地保护。对泥炭沼泽和红树林湿地进行专门条款的规定,是湿地保护法的一大亮点。法规明确,禁止在泥炭沼泽湿地开采泥炭或者擅自开采地下水;禁止将泥炭沼泽湿地蓄水向外排放,因防灾减灾需要的除外。

根据2018年《全球湿地展望》,全球大部分土壤碳库都位于湿地中,泥炭沼泽是强大的碳汇,是所有生态系统中最大的长期碳存储地。泥炭沼泽占地球陆地地表面积的3%,但其碳储量可达全世界森林的2倍。吴志民指出:“泥炭沼泽有机碳储量大、密度高,单位面积碳储量在各类陆地生态系统中最高,如果保护得当,每公顷泥炭地储存的碳相当于8800多辆小汽车一年的排放量,在调节区域环境、缓解全球气候变化方面具有重要作用。”

对于红树林湿地,湿地保护法也提出了禁止占用、禁止在红树林湿地挖塘,以及禁止采伐、采挖、移植红树林或者过度采摘红树林种子等一系列规定。张明祥表示,红树林是热带亚热带海岸带海陆交错区生产能力最高的湿地生态系统,在净化海水、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着极为重要作用,保护好红树林湿地,对海岸防护将起到重要作用,红树林吸收二氧化碳还可有效缓解温室效应等。

吴志民表示,国家林草局将全方位组织开展普法宣传培训,提高公众湿地保护意识,动员各方力量营造全社会珍爱湿地的良好氛围,多措并举充分保护好“地球之肾”。