■ 口述:李莉 抗战老兵 ■ 记录:陈姝 中国妇女报全媒体记者

作为一名百岁抗战老兵,每当清明时节,我的心情总是许久无法平静。在缅怀我们牺牲和逝去战友的时候,我的脑海里不断闪现出冀中抗日战场上那位为革命出生入死、铮铮铁骨的抗日英雄郭秀祯同志的光辉形象。

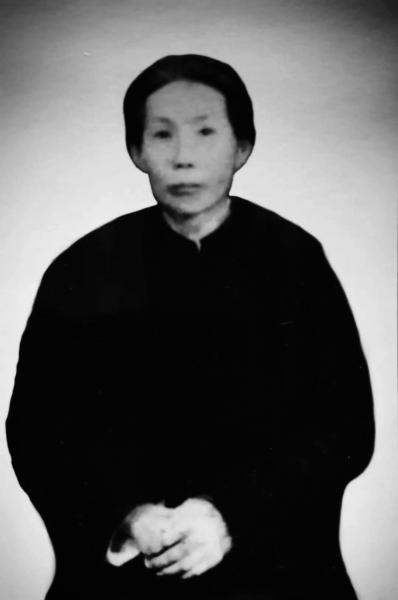

郭秀祯,1911年出生于河北蠡县刘村一户农民家庭,兄妹七人中排行最小,全家都是老实本分的庄稼人,因家境贫寒,从小就养成了坚毅的性格和吃苦耐劳的精神。1928年,18岁的郭秀祯嫁与梁斌结为夫妻,梁斌是以《红旗谱》等长篇巨著而闻名中外的小说家,抗日战争时期担任冀中新世纪剧社社长。

抗日战争是神圣的民族解放战争。要唤醒广大民众,打败日本侵略者,需要革命的武装队伍,也需要革命的文化队伍。冀中新世纪剧社是冀中抗日武装的有机组成部分,它是演出队、宣传队,以文艺为武器,宣传群众,打击敌人,瓦解敌人;同时,也是一支深入配合党联系群众、密切军民鱼水关系的工作队。

梁斌社长信仰坚定,才华横溢,带领我们全身心投入到文艺创作和演出的工作,把新世纪剧社打造成了一支善于深入开展群众工作的“抗战文工队”,为宣传抗日做出了积极贡献。他根据自己亲身革命经历创作的文学巨著《红旗谱》《播火记》《烽烟图》,在新中国乃至世界的文坛上树立起了一座不朽的丰碑。

成功男人的背后,往往有着一位伟大的女性。梁斌抗战时期辉煌壮丽的人生之中,他的夫人郭秀祯不仅是位默默支持和奉献的好妻子,而且是位抗战英雄!

时局动荡,志在为普天下的百姓“谋稻梁”的梁斌常年奔波在外。1936年梁家分家之后,梁斌家没有男劳力,郭秀祯只身拉扯着几个幼儿,还要照顾老人,生活十分艰难。1937年春,梁斌回到冀中,在蠡县发展组织,组建救国会。那时,斗争环境十分残酷,日本鬼子和伪军时常到冀中扫荡,实行“三光”政策,不断来村抓人。

在内外交困的危难情况下,郭秀祯以极大的热忱参加了妇救会的工作,同张志英、祝凤书、赵小棉等进步女性一起,组织广大妇女做军鞋、制棉被、敛麦子、磨面、敛鸡蛋,支援抗日前线,宣传群众,有人出人,有钱出钱,有枪出枪,有声有色地开展起了轰轰烈烈的抗日救亡运动。

梁斌时任冀中文建会文艺部长、冀中新世纪剧社社长,他和郭秀祯家也就成了文建会干部和新世纪剧社的同志们经常往来的住地和联络点。不论酷暑寒冬,还是白天黑夜,郭秀祯为同志们送信、站岗、放哨,不辞劳苦,以过人的胆识,机智巧妙地与鬼子和汉奸周旋,冒着生命危险掩护了大批八路军干部、战士。

1942年“五一大扫荡”,日军在冀中战场上集中了十几万人,与吕正操、程子华将军领导的冀中部队两万多人展开决战。8月的一天,我在新世纪剧社戏剧队队长傅铎同志的兄弟、民兵队长傅锅台的护送下,穿过众多敌人的岗楼,深夜潜入梁家庄梁斌和郭秀祯的家中坚壁。

面对紧张的战争形势,郭秀祯十分警觉,傅锅台几次轻声叩门,均无回应。最后暗号对上,她才开门将我迎了进去。在她家,我意外而惊喜地见到了先期来这里寻找组织的姐姐穆苓,她是我们七人小分队负责人。郭秀祯简单交代几句后,又带上门出去站岗放哨了。

我好奇地问:“大嫂怎么像个专业的地下工作者,警惕性这么高!”穆苓说:“梁社长家就像个地下收容站,几乎每天半夜三更都会有一批批的区里干部和剧社的同志们来到这里。有时鬼子汉奸也冒充八路军来叫门。大嫂不得不加倍小心,这是时刻都关系着八路军干部战士生死存亡的大事。她天天细心谨慎地把握着这个生命交通站的命脉,已经不知有多少人通过大嫂的掩护,去了路西,都没有出过半点差错。”

“不打紧,不打紧。用俺这一命,换你们几条八路将士的性命,划算!划算!”我清楚记得有一次郭秀祯奔回家中,回身将街门关上,用木棍死死顶住。她脸色严峻,但丝毫不见慌乱,对着她年幼的儿子说:“宝昌,带着刘叔和李叔钻地洞;宝来,马上告诉王叔和邱叔架梯上房,穿过两家,到三大伯家夹壁墙里藏起来。宝璋,领着大姨、二姨去仓库。”

梁斌同志在他生命最后的日子,给孩子们郑重留下遗言:“就在我们梁家庄的院中,为你们母亲立上一块碑,以为永久性的纪念,也表达我对她深深的歉意和敬意!她在抗战期间对革命工作是兢兢业业、尽心尽力的。敌人五次抓捕我,其中一次,已经把我捆在了三哥梁维君家院里的小枣树上,都是你们的母亲冒着生命危险帮助我化险为夷,她还冒死掩护过那么多的抗战将士们。回想起这些,我很为你们的母亲感到骄傲和自豪!”

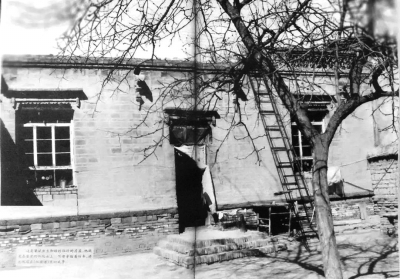

时光荏苒,恍如隔世。我印象最深的记忆是在2005年,举国上下纪念抗日战争胜利60周年之际,我带着自己的儿子,回到了阔别已久的河北蠡县梁家庄,肃立在梁斌和郭秀祯故居院中“郭秀祯纪念碑”前,我一遍又一遍抚摸着碑刻,潸然泪下,郭秀祯同志的一生平凡而伟大,她曾经义无反顾地投身革命,历尽艰辛磨难而无怨无悔,在她身上我看到了炽热的家国情怀。