“美,将我们的生命扩大到极其丰富的状态。美的觉醒,其实只是使你‘看到’‘听到’‘嗅到’‘触摸到’‘品味到’生命美好的存在。”的确,一个人的精神底气,从来都不来自于外在的物质获得,而来自你对美的感受力,以及对善的追求。这个7月,当我们跟随周杰伦的新歌《最伟大的作品》致敬艺术大师的时候,请不要忘记,他们都是那指向月亮的手指,而我们的最终目的是——找到自己内心的那轮满月。

■ 胡杨

“麻烦给我的爱人来一杯Mojito,我喜欢阅读她微醺的眼眸……”酷暑7月,我还沉浸在莫吉托的夏日海边浪漫中,周杰伦的新歌《最伟大的作品》MV又上线了。杰伦在MV中变身魔术师,带我们玩起了穿越,回到20世纪20年代的巴黎,“拜访”那个时代的伟大艺术家们,包括马格里特、达利、梵高、蒙克、马蒂斯、莫奈等,还有中国画家常玉以及诗人徐志摩。我转发MV时写道:“周杰伦对孩子们说,‘听妈妈的话’;我要对孩子们说,‘听杰伦的话’。”

一个人的精神底气,来自对美的感受力

实话说,看完MV我还有点小小的得意。因为前些年自学了画画,我对MV里的绘画大师以及作品都不陌生,除了马格里特的作品我没临摹过,其他的都有“染指”,蒙克的《呐喊》和达利的《永恒的时钟》都临摹过,而临摹最多的还是马蒂斯、梵高以及莫奈的画。

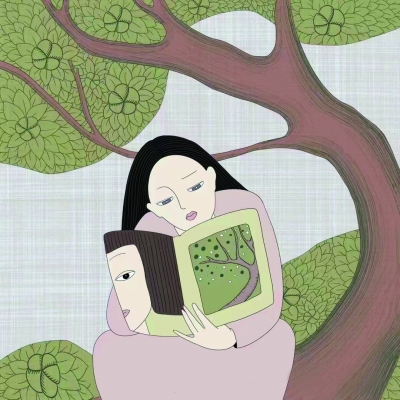

回想2011年底我开始学画的初衷,只是为了给当时上初中的儿子做个榜样——“你做作业的晚上,妈妈在画画,没看电视、没刷手机,这也是一种陪伴。”后来发现,这表面上是为儿子,其实最受益的还是自己。因为画画不仅是时间上的投入、笔头上的精进,更多是精神上的洗礼——让你拥有一双“审美之眼”。

蒋勋曾言:“美是一种竞争力”。的确,一个人的精神底气,从来都不来自于外在的物质获得,而来自你对美的感受力,以及对善的追求。正如蒋勋所说:“美,将我们的生命扩大到极其丰富的状态。美的觉醒,其实只是使你‘看到’‘听到’‘嗅到’‘触摸到’‘品味到’生命美好的存在。”

如果不是自学画画,可能我也和很多人一样对杰伦的新歌无动于衷。然而最欣慰的是,很多粉丝表现出了“积极好学的样子”——来自浙江的网友留言:“这专辑可以搞个系列,音乐家、物理学家、天文学家等,一张张听下来可以当复习材料用。”网友大舟说:“看了杰伦的MV,我的《西方美术史》得再看一遍。”

的确,这首《最伟大的作品》虽没有我喜欢的《等你下课》《莫吉托》那样轻松欢快,但却激起了无数人的好奇心和求知欲,不知不觉就跟着杰伦上了一堂艺术大师课。我认为,真正的偶像就是要带领年轻人——向美、向上、向善。谁能说,这些周氏“音乐彩蛋”不会激起更多向善向美的“千层浪”呢?

用音乐致敬艺术大师,找到自己内心那轮满月

《最伟大的作品》MV以杰伦的电影《不能说的秘密》为片头开启穿越之旅,不仅带回了魔术、古堡、艺术沙龙,还拿出了一份“现代艺术漫游清单”。

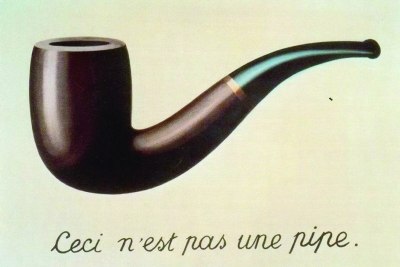

勒内·马格里特。“不是烟斗的烟斗,脸上的鸽子没有飞走,请你记得,他是个画家不是什么调酒……”MV中致敬的第一幅画是超现实主义画家勒内·马格里特的。歌词中“烟斗”对应的是他的经典画作《形象的叛逆》,“鸽子”指的是《戴圆顶硬礼帽的男人》。马格里特1898年出生于比利时,他总是能用图像的方式向人们提出一个深刻的哲学命题:人类的理性或者逻辑,真的可靠吗?比如,《形象的叛逆》明明画了一支烟斗,但是烟斗下方赫然写着一行字:“这不是个烟斗。”这样的游戏我也经常玩。比如拍一个透着光的下水道,我会写道:“这不是一扇门(窗)。”

我们常常信奉“眼见为实”,可是很多时候我们的“眼界有限”,看到的未必是真相。如果能意识到这一点,就仿佛打开了另一个精神空间,让我们得以换一种角度去重新看待习以为常的生活。

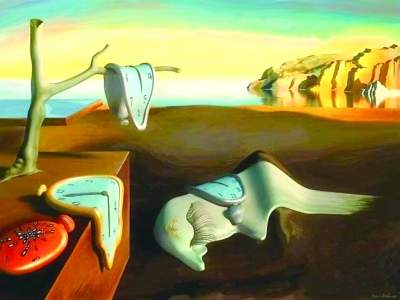

萨尔瓦多·达利。“达利翘胡是谁给他的思索,弯了汤勺借你灵感不用还我,融化的是墙上时钟还是乳酪,龙虾那头电话你都不回我……”镜头从马格里特转到有两撇小翘胡子的超现实主义画家萨尔瓦多·达利。歌词中“融化的时钟”是指达利代表性作品《记忆的永恒》,他画出了面饼一般柔软变形的大钟表,极具冲击力。

当年我临摹这幅画时,想到的是“物理时间(绝对时间)”与“心理时间(相对时间)”的问题,比如,一天24小时、一年365天等“物理时间”,对每个人都是一样的;但当我们感觉快乐时时间犹如飞逝,当我们不快乐时会感觉度日如年,这就是“心理时间”。相对于生硬的“物理时间”,“心理时间”则是柔软、更具弹性的。

常玉。“浪荡是世俗画作里最自由不拘的水墨,花都优雅的双腿是这宇宙笔下的一抹,漂洋过海的乡愁种在一无所有的温柔,寂寞的枝头才能长出常玉要的花朵……”这几句歌词是致敬鲜为人知的旅法中国传奇画家常玉,他一生漂泊他乡,曾被誉为“东方马蒂斯”。常玉和徐志摩是好友,徐志摩在《巴黎的鳞爪》中曾描绘过常玉的寓所。

奥斯卡·克劳德·莫奈。“花园流淌的阳光,空气摇晃着花香,我请莫奈帮个忙,能不能来张自画像,大师眺望着远方,研究色彩的形状……”在MV中周杰伦分别致敬了印象派大师莫奈的代表作《日出·印象》和《睡莲》。莫奈崇尚走出门去面对整个大自然,他所有作品基本都是在户外完成的,他把光色作为终身描绘的主角。我临摹最多的也是莫奈,他的作品总是充满恬静的幸福感。

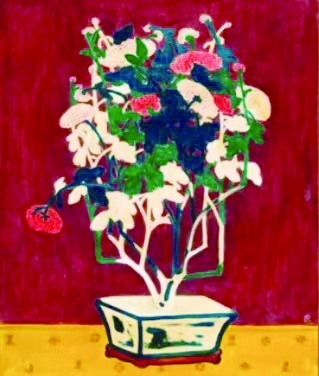

亨利·马蒂斯。“小船静静往返,马蒂斯的海岸……”这是致敬野兽派代表画家亨利·马蒂斯的。马蒂斯的画无论色彩还是构图,都像儿童画一样充满天真稚趣,他曾说:“在艺术上,你的方法越简单,你的感觉就越突出鲜明。”这总让我想到老子的“如婴儿乎”。

文森特·梵高。“星空下的夜晚,交给梵谷点燃”,毫无疑问,这致敬的是荷兰画家文森特·梵高所作的《星夜》。梵高绘画用色夸张热烈,笔触强悍奔放。他曾说:“颜色不是要达到局部的真实,而是要启示某种激情。”可以说,梵高的内心几乎不放别的东西,只放着满满的激情,燃烧出自己热爱生活的节奏。

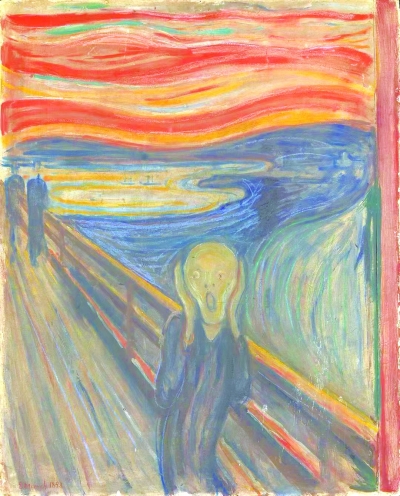

爱德华·蒙克。“梦美得太短暂,蒙克桥上呐喊。这世上的热闹,出自孤单……”这指的是挪威表现主义画家爱德华·蒙克的著名画作《呐喊》。蒙克的童年几乎是在病痛、丧亲和对家族遗传精神病的恐惧中度过,他直接就把对世界的不满、对人生的失望和煎熬宣泄在画布上。

怪不得网友樊汐说:“原来一首流行歌曲需要被这样层层解读才行,我记得周董当年的歌哪怕听不懂歌词,都会让人自动嗨起来。”蒋勋在《美,常常是一种智能》中曾说:“曾几何时,因为在都市里住久了,我们的灯光赶走了星辰。感觉的记忆和感觉的经验,需要经常地比较与替换,于是我们才发现自己是会遗忘的,可以立刻重新启动。” 这个7月,听杰伦的新歌,你重新启动了吗?

上周日晚我从地铁出来,突然看到皎洁的月亮,立刻拍下梧桐叶子和月亮的合影,发朋友圈道:“人生海海,我有一滴水的澄澈与明亮。”当我们致敬艺术大师的时候,请不要忘记,他们都是那指向月亮的手指,而我们的最终目的是——找到自己内心的那轮满月。