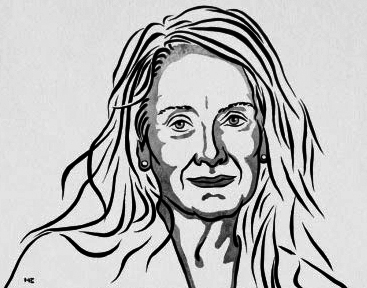

■ 中国妇女报全媒体特约撰稿 袁薇婷

日前,瑞典文学院在斯德哥尔摩宣布,将2022年诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是时隔八年继帕特里克·莫迪亚诺之后,又一位为法国和法语文学摘得诺贝尔文学奖的作家,各界反应强烈。

不屈法国(埃尔诺曾公开支持的政党)主席让·吕克·梅朗雄是最早做出反应并向埃尔诺致敬的人:安妮·埃尔诺,诺贝尔文学奖得主。我们幸福地哭泣。法语文学向世界呈现一种精妙的语言,一种脱离资本而存在的语言。

法国总统马克龙发推祝贺:50年来,安妮·埃尔诺的小说书写了我们国家个人与集体记忆。她代表着妇女的自由之声与世纪遗忘者的回声。她荣膺诺贝尔奖,加入获得诺贝尔文学奖的法国作者大家庭。

教育部部长评论:这是对承载他人生命的个人作品的嘉奖。精心打磨又言简意赅的文字啊,彻底地改变了文学,充满勇气和自由,是无尽的灵感来源。

截至2022年,共有119人获得诺贝尔文学奖,埃尔诺是第17位获得诺贝尔文学奖的女作家,恰巧也是诺贝尔文学奖第17次眷顾法国作家,埃尔诺成为第一位获此殊荣的法国女作家。

因写作而截然不同的人生

埃尔诺1940年出生于法国诺曼底大区的利勒博纳,后举家搬至伊沃托,在这个人口一万左右的北方小镇,埃尔诺的父母经营着一家咖啡杂货铺,渴望下一代通过教育摆脱底层命运。在父母的支持下,埃尔诺离开家乡,先后在鲁昂大学和波尔多大学求学,毕业后成为中学教师。20世纪60年代,埃尔诺与菲利普·埃尔诺结婚,他们的婚姻维系了十七年,育有两个孩子。1974年,埃尔诺的第一部文学作品《空衣橱》问世。1977年,埃尔诺来到法兰西岛大区,随后开始在法国远程教育中心工作。1983年,《地位》出版,次年获得雷诺奖。2000年,她辞去教职的工作,专心写作,2008年,其长篇自传体小说《悠悠岁月》出版,获得弗朗索瓦·莫里亚克奖和玛格丽特·杜拉斯奖等多项国内外大奖的认可。2021年,她的作品《事件》被改编拍摄成电影《正发生》,该影片荣获第78届威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖。

写作彻底改变了埃尔诺的人生,她拾起笔杆将个人和社会生活的琐碎、矛盾、羞耻、嫉妒一并记录下来,并让千千万万读者在作者的作品中找到自己生活的缩影。如今,她已出版作品二十余部,她的作品书写女性经历,与社会现实有着强烈的关联。

女性主义的标杆

女性在传统小说中往往是被凝视、被讲述的客体,女性角色的塑造在很长一段时间内服务于父权社会价值体系。但随着二十世纪以来的女性意识觉醒,越来越多女性作家开始冲破内化于思想观念中的男权中心枷锁,发掘自身情绪与情感,成为主动审美、自由表达的创作主体。埃尔诺的文学写作深受西蒙娜·波伏娃的影响,其作品中多次出现阅读《第二性》的情节,与理论家波伏娃不同的是,埃尔诺进行了女性主义写作实践,安妮·埃尔诺善于抓住生活中稍纵即逝却刻肌刻骨的思绪,勇于展现真实的女性经历。她的文学记录了独特而又普遍的女性经验,用平实的语言将生活中一些体验和思考用文学作品展现出来:

如青年时段——《他们说什么或什么都没有》、大学时期——《空衣橱》、关于爱情——《简单激情》、关于婚姻——《冻结的女人》、关于堕胎——《事件》、关于乳腺癌——《一张照片的使用》、姐姐的死亡——《另一个女孩》、母亲的阿尔茨海默病——《我没有从黑夜走出》、母亲的死亡——《一个女人》。

正如作者在2022年5月接受法新社采访时说:“这既是我的生活故事,也是数以千计同样在寻求自由和解放的妇女的故事。”

文学与社会学的交汇点

埃尔诺是毫无疑问的入世作家,不否认作家的社会立场与社会责任,不避讳谈论女性主义、政治、阶级与社会现实。她在采访中多次提到布尔迪厄的社会学论著带给她的写作灵感,《区分》中所描述的语言、品味或生活习惯上的阶级差异使她意识到自己正在经历阶级跨越后的背叛感和抽离感,在两个阶级之间寻找游离的归属感。如果说1974年埃尔诺的开山之作《空衣橱》还存有虚构的成分,那么在1983年的第四部小说《位置》中,埃尔诺尽可能地贴近现实,展现工薪阶层出身的父亲为实现向上的社会流动而付出的种种,作家将自己的这种小说体裁称为社会自传体,而这个体裁的特点在其2008年出版的《悠悠岁月》中体现得淋漓尽致。

《悠悠岁月》通过一张张老照片串起作者零碎的回忆,同样也是属于法国人的集体记忆,这部作品定格了埃尔诺60多年的生活画面,更记录了二战结束后半个多世纪以来的社会进程。德国诗人杜尔斯·格林拜恩称赞它是当代西方世界的一部开拓性的“社会学史诗”。

不同于历史学家的编年史,埃尔诺试图找回历史上被遗忘和被忽视的独特集体记忆,通过这样一座记忆之场展现多维度、多主体、多支线的过去。

作家别出心裁地使用无人称叙述视角来撰写个人自传,一方面,她希望与作品保持一定的距离,使得叙述更具客观性和事实感,另一方面,作者希望展现共享的社会记忆,引起读者的共鸣。正如瑞典学院所言,“始终从不同角度审视因性别、语言和阶级差异而不同的生活,她的创作道路漫长而艰辛”。

埃尔诺的作品真实地表达着跨越国界的人类共同情感,诚如她2009年在给中国读者的来信中写道:在让你们沉浸于这些你们也经历过——也许不一样——的岁月的时候,愿你们能感到,其实我们完全是在同一世界上,时间同样在无情地流逝。