■ 中国妇女报全媒体记者 徐阳晨

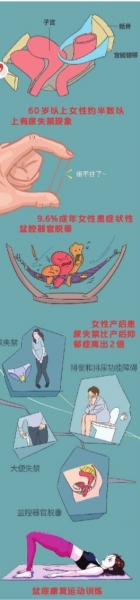

数据显示,女性产后患尿失禁比患产后抑郁症可能性高出2倍,60岁以上女性约半数以上有尿失禁现象。还有研究表明,产后尿失禁显著增加产后抑郁症风险。作为兜住内脏器官的“吊床”,如果盆底肌发育不良、缺乏锻炼或生产过程中引起盆底肌发生“变化”,就会削弱对盆腔脏器的承载、约束、收缩和松弛,进而出现尿失禁等盆底功能障碍性疾病,如不及时干预治疗,将严重影响女性健康和生活质量。

“多关爱产后妈妈和中老年女性,远离‘漏尿’等盆底功能障碍性疾病困扰。”北京市大兴区中西医结合医院妇产科医生刘冬玲近日在接受中国妇女报全媒体记者采访时呼吁,盆底健康对于女性非常重要,希望多多关心家里的孕妇、新手妈妈和中老年女性,一旦有盆底健康问题可尽快发现,并尽早干预。

盆底障碍性疾病中尿失禁发病率最高

盆底肌是盆骨底部的一块肌肉,作用就如同弹簧床,可以支撑膀胱、子宫和直肠的器官。盆底肌具有重要生理功能,例如维持人体正常的排尿、排便。对女性而言,它还有维持阴道收缩等功能。盆底功能障碍性疾病,是以盆腔支持结构的缺陷、退化、损伤以及功能障碍造成的一组疾病,统称为FPFD。“目前,三类女性有修复盆底功能障碍的需求,一是想提高生活质量,如有产后受损、阴道松弛、围绝经期等情况;二是患有盆底障碍性疾病,如各类尿失禁、盆底器官脱垂、慢性盆腔痛、便秘等;三是盆腔肿瘤手术、盆底重建术、子宫切除术等术后并发症人群。”刘冬玲对记者介绍说。

刘冬玲指出,FPFD常见于产后及中老年女性群体,其突出特点是高发病率、低就诊率、低自然缓解率。各类盆底障碍性疾病发病率不同,其中尿失禁发病率最高。数据统计,23%~45%的患病女性有不同程度、不同类型的尿失禁,且随着年龄增长尿失禁发生率逐渐上升,60岁以上女性约50%以上存在尿失禁。其次,因阴道分娩、衰老、肥胖、结缔组织异常疾病、绝经状态、慢性便秘、慢性咳嗽等致病因素的刺激,我国症状性盆腔器官脱垂发病率也较高,约占成年女性的9.6%。

从20世纪40年代开始,医学界首次提出盆底肌锻炼(即凯格尔运动)概念,盆底康复治疗开始进入大众视野。之后,盆底康复治疗以凯格尔运动——电刺激——生物反馈——磁刺激技术为发展脉络,由主动训练迈向被动训练。近十年来,在“以电疗、磁疗手段促进盆底肌肉及神经康复”的新兴医疗模式下,我国女性盆底康复治疗逐渐进入“提高功能、早期预防、早期康复、全面康复和回归社会”的高水平康复路径。

轻度“漏尿”首选凯格尔运动,“盆底磁电联合治疗”成主流

目前,盆底功能康复的主要治疗手段是电刺激、生物反馈、盆底肌训练、盆底磁刺激。哪种治疗方式效果更好?刘冬玲表示,“女性要了解自身适用于哪种治疗方式,首先要摸清自身盆底健康状况。”

比如,不同程度压力性尿失禁的表现不尽相同。对于评估为轻度漏尿的患者,建议首先通过保守治疗,如每天做凯格尔运动(Kegel)等盆底康复锻炼。Kegel是一种提肛肌锻炼,指患者有意识地对盆底肌肉进行自主性收缩,以加强控尿能力。经此锻炼,30%~60%的患者有不同程度改善,轻型患者可获得治愈。建议每天做3组Kegel,每组进行20次,每次肌肉收缩持续2秒以上,持续时间越长越好。可坚持做3个月,看症状有没有改善。如果漏尿严重或保守治疗无效,那就需进一步临床评估,可能要进行微创手术治疗——经阴道尿道中段无张力悬吊术进行根治性治疗。

“其实,早在1998年,磁刺激就被用来治疗尿失禁,磁脉冲穿透组织深部,启动神经脉冲,引起盆底肌肉收缩,强化肌肉力量,提高尿道关闭压来改善控尿能力。”刘冬玲解释,磁刺激既弥补了电刺激的神经调控不足,又简化了治疗方式。“盆底磁电联合治疗”实现了强强联合、相辅相成,目前已成为各大医院盆底康复主流治疗模式。

坚持凯格尔运动是否就不需要去医院再接受电磁治疗?刘冬玲表示,虽然凯格尔运动是最常用和有效的非手术治疗方法,但有两点需要注意:一是凯格尔运动肌肉群要求较为精细,很多女性找不到正确发力方式,易因呼吸不畅而导致肚子、背部疼痛,如果运动时间不固定,也会影响训练效果;二是通过电磁治疗促动盆底肌产生的高强收缩频次,是主动训练所无法达到的。

此外,近年来中医治疗也逐渐运用到盆底康复中。刘冬玲介绍,中医称盆底障碍性疾病为“阴挺”,多由分娩损伤所致,又有“产肠不收”之称。其在体质上的表现是“体虚弱、中气不足”。记者了解到,像北京市大兴区中西医结合医院等医院已开设了盆底康复特色诊疗,通过辨证论治,气虚证者治以补中益气,升阳举陷;肾虚证者以补肾固脱,益气提升,结合针灸等方法治疗盆底障碍性疾病,效果不错。

盆底康复治疗需厘清四大“误区”

刘冬玲提醒,在盆底康复诊疗过程中,有几点常见误区需要澄清:

误区一:只有顺产才需要做盆底肌恢复。分娩是盆底障碍性疾病发生的高危因素,女性随着妊娠月份的增加,子宫会增大、重量亦会增加,其对盆底韧带、筋膜、肌肉形成慢性长期的牵拉负荷,易引起以上组织发生慢性损伤,所以妊娠本身对盆底组织就有慢性损伤。女性无论是阴道分娩或剖宫产,都应进行盆底功能检测,必要时接受盆底康复治疗。

误区二:产后数年,修复治疗已无用。医学界认为,产后半年内是盆底康复最佳时期,若在此期间未进行盆底康复,其后的任何时间段也均可以进行康复。但需要结合“患者年龄、是否出现盆底功能障碍性疾病、是否有基础疾病”等情况给予不同模式的康复治疗,只要坚持康复,就会取得良好疗效。

误区三:盆底肌评估虽不达标,但没有症状出现,可以等到有症状再做盆底康复。这要看女性是否存在如年龄、孕产次等盆底障碍性疾病的高危因素,如果有相关因素存在,建议先进行盆底康复治疗,这样可延缓或避免盆底功能障碍性疾病的发生;若等到出现相应症状再治疗,易出现治疗周期增加、治疗效果相对较差的情况。

误区四:家庭仪器可替代医院治疗。目前市场上各类盆底肌训练和康复仪器不断出新,许多女性认为家庭仪器也可替代医院治疗。刘冬玲认为,许多盆底修复产品刚出现不久,其标准、规范及使用效果尚无权威考证,难以评判其实用性。家庭仪器的“局限性”在于:要保证规范使用,仍需家庭医生的专业指导;如果患者周边缺少家庭医生或相关的医疗服务支持,不如去医院接受正规治疗。

女性应从生活细节做起,主动呵护盆底健康

“女性很难通过预防所谓的妊娠、分娩和衰老等高危因素来减少盆底功能障碍疾病的发生,盆底支持组织的损伤是直接病因,预防盆底肌的损伤和退化才是重中之重。”刘冬玲指出,盆底修复不能仅停留在“医疗”层面,“锻炼+储备专业康复知识”是保护盆底健康的关键。

对易产生盆底受损的“高危”人群,刘冬玲推荐一些呵护盆底健康的保养“技巧”:

1.计划妊娠的孕前女性应进行盆底肌训练,使盆底功能达到良好状态,降低盆底障碍性疾病的发生。

2.孕期女性需合理饮食,控制体重,避免巨大儿的发生。如孕期出现“漏尿”、尿失禁等情况,孕中晚期可在医生指导下进行凯格尔运动。

3.有长期便秘、咳嗽史的女性要积极治疗原发病,坚持盆底肌训练,必要时做康复治疗。

4.长期从事腹压增加的体力劳动女性、围绝经期女性应坚持盆底训练。

5.女性盆底肌训练应做到“定时定期”,长期坚持,避免做无用功。

6.女性在日常运动锻炼中,应有意识加入盆底锻炼项目,除了提肛运动,还可尝试骨盆旋转、臀桥、仰面分腿练习、阴道哑铃等,尽可能用运动“抵挡”衰老所致的肌肉退化。

产后42天至3个月是盆底康复“黄金时段”,长期站立和重力劳动会导致盆底肌承压较高,过度肥胖会给盆底肌带来不良影响……刘冬玲强调:“无论女性以何种方式分娩,无论年龄大小,都应主动了解和关注这些影响盆底健康的相关知识,做好盆底保健的功课,坚持从日常生活习惯着手,主动呵护盆底健康。”