■ 北京儿童医院妇儿中心副主任医师

谭新华

近日,北京儿童医院顺义妇儿医院耳鼻咽喉头颈外科接诊了一位四岁患儿乐乐(化名),家长反映一个月来孩子一直“感冒”,反复抠鼻、鼻塞、睡眠时张口呼吸。

医生检查发现,患儿双侧鼻腔黏膜水肿明显、鼻甲肥大,右鼻底部有一“尖牙”,外部包裹着正常的鼻腔黏膜。除此之外,患儿腺样体肥大,阻塞后鼻孔3/4以上,后鼻孔基本被堵满。后经鼻内镜下腺样体切除术,鼻腔牙切除术,并辅以过敏性鼻炎的控制治疗后,患儿终于摆脱了“感冒”,很快回归自由呼吸。

那么为什么牙齿会长在鼻腔里?北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科知名专家葛文彤介绍,这个牙齿是进入鼻腔的额外牙或者异位牙,多由先天发育或者外伤所致。此病好发于鼻底,多数单发。患者通常早期无明显症状,就医时多数患者鼻塞单侧明显、流涕或涕中带血、鼻腔异味等,家长则认为孩子总是“感冒”。

那么,孩子鼻腔中的异物除了“牙齿”外,还会有哪些?鼻腔异物是指鼻腔中存在外来或者自体的物质。异物可分为五大类:

1.病理性异物。除了牙齿,鼻腔里还会出现“石头”,医学名词称之为鼻石。这种鼻腔异物是由于长时间的鼻分泌物、泪液增多,经气流浓缩分解出多种无机盐类沉积于异物表面,日久增大形成鼻腔鼻窦结石。

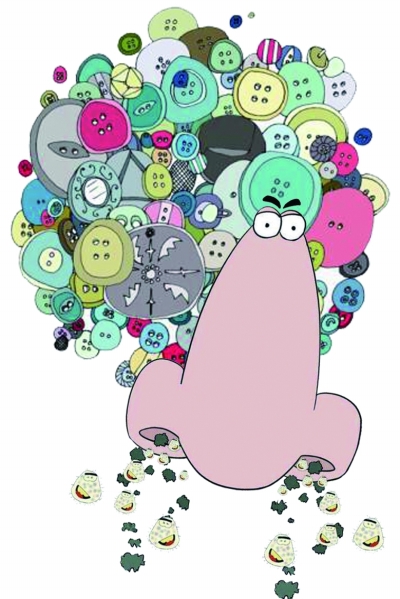

2.非生物类异物。如纽扣、玻璃珠、纸卷、玩具、石块、泥土等。

3.植物类异物。如果壳、花生、豆类、果核等。

4.动物类异物。如昆虫、蛔虫、蛆、毛滴虫、水蛭等。

5.自体产生的异物。鼻腔内凝血块、死骨、痂皮。

6.呕逆入鼻。呕吐、喷嚏、呛咳时,食物残渣、蠕虫等呛逆入鼻。

很多家长始终搞不明白,这些异物到底是怎么进入孩子鼻腔的?

鼻异物主要是自塞入鼻,最常见的是3岁左右的孩子,其处于对外界事物好奇的年龄,在玩耍时误将小的物品塞入鼻腔。儿童鼻腔小,异物进入鼻腔后则很难取出。部分患儿怕家长责怪而隐藏病情,则异物将会被遗忘,久而久之出现鼻部症状,甚至全身症状时才被发现。另外,昆虫、水蛭等也可爬入鼻腔,且用不洁净的水洗脸、洗鼻,也能使水中生物进入鼻腔;在爆破或使用电动刨锯、火枪等时,石块、木片、铁屑等异物也可入鼻。还有自体原因,如呕吐、喷嚏、呛咳时,可迫使食物、蠕虫等倒吸入鼻腔。

鼻腔异物的一个共同点就是很容易被忽视,有些可能会隐藏多年,甚至出现严重并发症才会发现,因此家长要做好预防工作。

1.要多观察儿童的一些不良习惯。比如:抠鼻、清嗓子、掏耳等,长时间行为异常应及早进行专科检查。

2.正确引导儿童习惯。一些家长喜欢抠鼻、掏耳,孩子耳濡目染,加之学习能力极强,很容易学会这些不良习惯,并将异物放入耳、鼻中。医生在询问病史过程中,这类原因不在少数。

3.防患于未然。有儿童的家庭应将较小、尖锐的物品放置在孩子不能接触到的地方。

4.平时对孩子多进行健康教育。对突发行为异常的儿童要早沟通、开导,比如鼻腔塞入小玩具等情况后,能做到及时告知家长。家长平时更要多做行为规范、健康引导方面的教育。

5.遇事不要慌。假如发现孩子出现这些问题,不要手忙脚乱,禁止做不规范的救治,否则引发出血、取出难度增加,甚至有些哭闹厉害的孩子误吸导致气管异物。

儿童表达能力不足,有时很难从日常交流中获得有效的信息。尤其对反复“感冒”,如长时间抠鼻、鼻塞等行为异常应该引起重视,需及时到正规医院进行检查。