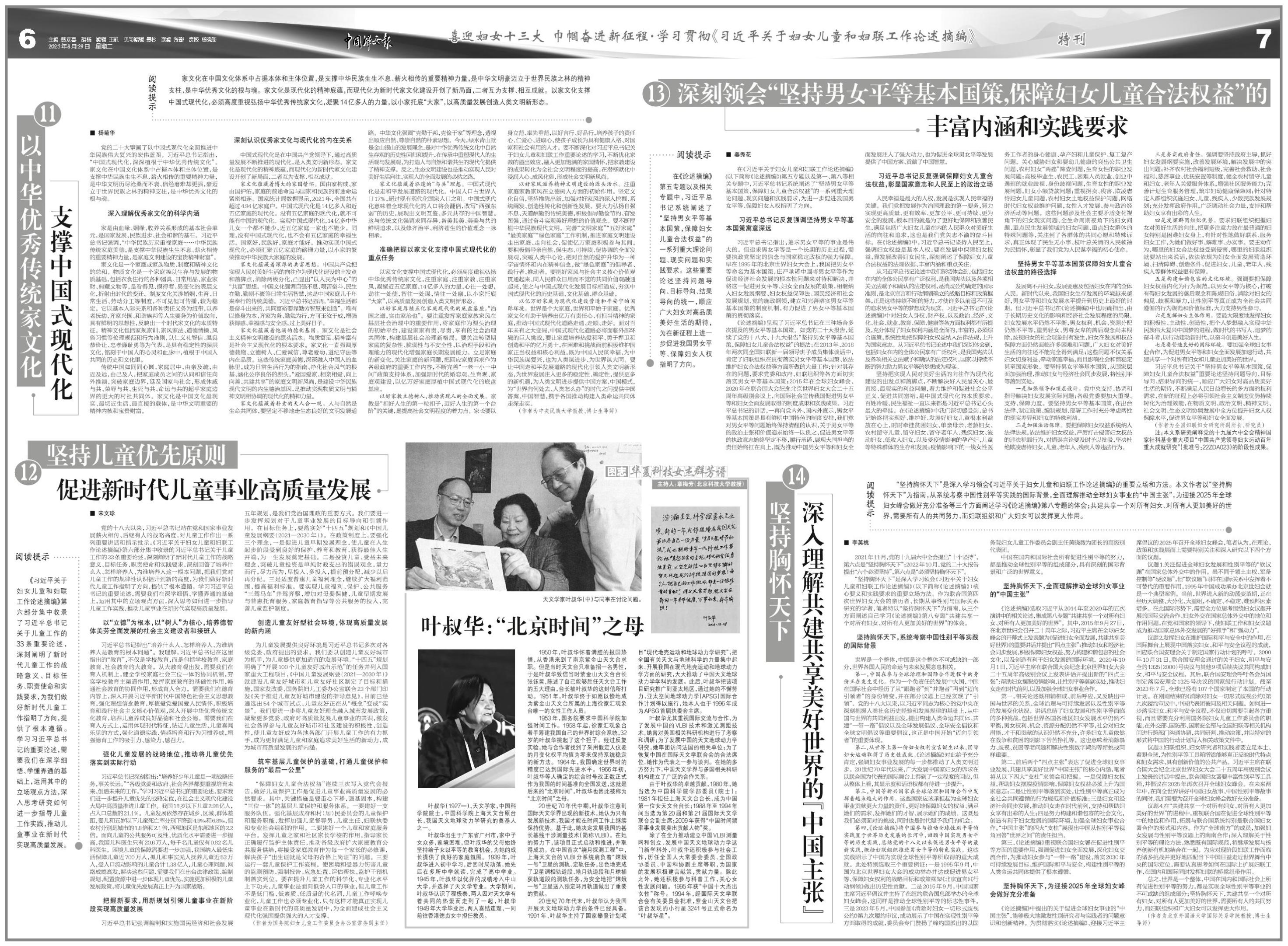

叶叔华(1927—),天文学家,中国科学院院士,中国科学院上海天文台原台长,我国天文地球动力学研究的奠基人之一。

叶叔华出生于广东省广州市,家中子女众多,家境困难,但叶叔华的父母始终坚持给子女以平等的教育机会,为她的成长提供了良好的家庭氛围。1939年,叶叔华进入初中学习,后因时局动荡,她先后在多所中学就读,完成了高中学业。1945年,叶叔华以优异的成绩考入中山大学,并选择了天文学专业。大学期间,叶叔华认识了程极泰,两人因对天文学有着共同的热爱而走到了一起,叶叔华1949年大学毕业后,两人喜结连理,一同前往香港德贞女中担任教员。

1950年,叶叔华怀着满腔的报国热情,从香港来到了南京紫金山天文台求职。但是当时天文台只准备招一名男性,于是叶叔华致信当时紫金山天文台台长张钰哲,陈述了自己能够胜任天文台工作的五大理由,台长被叶叔华的这封信所打动。1951年,叶叔华终于如愿以偿地成为紫金山天文台所属的上海徐家汇观象台唯一的女性工作人员。

1953年,国务院要求中国科学院加强时间工作。1958年起,徐家汇观象台着手筹建我国自己的世界时综合系统,32岁的叶叔华挑起了这个担子。经过反复实验,她与合作者找到了采用假定人仪差的月变化权平均值为零来保持系统稳定的新方法。1964年,我国确定世界时的精度已达到国际先进水平。1966年初,叶叔华等人确定的综合时号改正数正式作为我国的时间基准向全国发送,这就是后来的“北京时间”,叶叔华也因此被称为“北京时间”之母。

20世纪70年代中期,叶叔华注意到国际天文学界出现的新技术,她认为只有发展新技术,我国才能在时间工作上继续保持优势。基于此,她决定发展我国的甚长基线干涉测量技术(简称VLBI)。在她的努力下,该项目正式启动和推进,并取得成功。在中国首次“绕月探测工程”中,上海天文台的VLBI分系统肩负着“嫦娥一号”卫星的测轨、定轨任务,出色地完成了卫星调相轨道段、地月轨道段和月球捕获轨道段的测轨任务,为安全地把“嫦娥一号”卫星送入预定环月轨道做出了重要的贡献。

20世纪70年代末,叶叔华认为我国开展天文地球动力学的条件已经具备。1991年,叶叔华主持了国家攀登计划项目“现代地壳运动和地球动力学研究”,把全国有关天文与地球科学的力量集中起来,开展我国在现代地壳运动和地球动力学方面的研究,大大推动了中国天文地球动力学学科的发展。此后,叶叔华把该项目研究推广到亚太地区,通过她的不懈努力,亚太空间地球动力学(APSG)国际合作计划得以施行,她本人也于1996年成为APSG首届执委会主席。

叶叔华尤其重视国际交流与合作,为了发展中国的VLBI技术和激光测距技术,她曾对美国相关科研机构进行了考察和调研;为了发展中国的天文地球动力学研究,她率团访问法国的相关单位;为了恢复中国在国际天文学联合会的合法席位,她作为代表之一参与谈判。在她的多方努力下,中国天文学界与多国相关科研机构建立了广泛的合作关系。

由于叶叔华的卓越贡献,1980年,她当选为中国科学院学部委员(院士);1981年担任上海天文台台长,成为中国第一位女天文台台长;1988年至1994年间当选为第20届和第21届国际天文学联合会副主席;2009年获得“中国时间频率事业发展突出贡献人物”奖。

除了在全力推动建立中国VLBI测量网和创立、发展中国天文地球动力学这门新学科外,叶叔华还积极参与社会工作,历任全国人大常委会委员、全国政协委员、中国科协副主席等职,为国家的发展积极建言献策,贡献力量。除此之外,她还积极参与科普工作,关心女性发展问题。1995年获“中国十大杰出女性”称号。1994年,经国际天文学联合会有关委员会批准,紫金山天文台把该台发现的小行星3241号正式命名为“叶叔华星”。