中华人民共和国“友谊勋章”获得者,著名教育家、人类学家、社会学家,北京外国语大学外国专家、终身荣誉教授伊莎白·柯鲁克(Isabel Crook),2023年8月20日零时59分在北京辞世,享年108岁。对共产主义的忠诚信仰、对中国和中国人民的热爱,贯穿了伊莎白的一生。她确实做到了“用一生热爱中国”。将一生奉献给中国的伊莎白,也必将被中国永远铭记。

■ 中国妇女报全媒体记者 周韵曦

她是“白求恩”式的国际共产主义者,用一生见证中国革命从艰难走向胜利、新中国从拼搏崛起到繁荣复兴的伟大历程;

她是新中国英语教育事业的拓荒者,编纂教材、改革课程,为我国培养大量外语人才,为中国教育事业和对外友好交流做出卓越贡献;

她还是一批又一批中国学子最贴心的朋友,先后设立“柯鲁克夫妇奖学金”“伊·柯基金”,资助贫困学生通过教育改变命运。

她就是中华人民共和国“友谊勋章”获得者,著名教育家、人类学家、社会学家,北京外国语大学外国专家、终身荣誉教授伊莎白·柯鲁克(Isabel Crook)。2023年8月20日零时59分,伊莎白在北京辞世,享年108岁。在长达一个多世纪的生命历程中,她“幸运见证了这个伟大的时代”,并始终相信,“我深爱的中国越来越好。”作为中国和世界人民之间友谊不断进步和发展的见证者,伊莎白也将永远被中国人民铭记。

“我对中国的热爱丝毫不逊于自己的祖国”

1915年12月15日,伊莎白·柯鲁克出生于中国四川成都一个加拿大籍传教士家庭。如果从祖母算起,她的家族至今在中国已经延续了六代。

在中国生活、工作的百余年间,伊莎白凭借其人类学、社会性专业背景,四次深入中国农村潜心进行人类学调查,在与当地人民同吃同住同劳动、打成一片的同时,也打开了让西方真正了解中国的窗口。

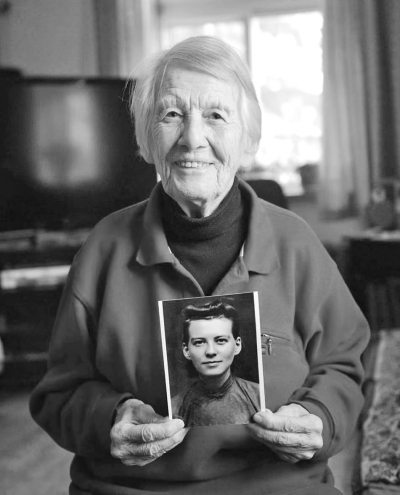

2020年9月7日,当中国作协会员、璧山作协副主席张鉴第一次走进伊莎白的家,老人清澈明亮的眼神令她印象格外深刻。

当天,伊莎白签下协议,将在重庆璧山兴隆场(今璧山大兴镇)参加乡村建设实验时的珍贵史料全部无偿捐赠给璧山档案馆。签署捐赠协议结束,她还在送别大家时用中文唱起了《东方红》。

在张鉴看来,十几个整齐摆放的资料箱里“封存的是她人类学家的梦想之舟,也是她的青春记忆,凝聚着她对璧山八十年的深厚情谊”。

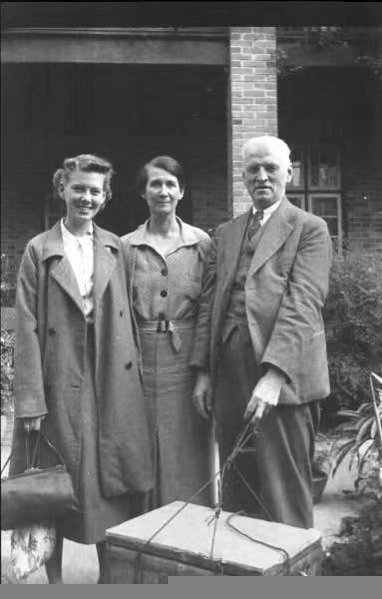

1938年,大学毕业的伊莎白从加拿大回到乱世中国,她和合作伙伴俞锡玑在兴隆场开展的乡村建设实验项目始于两年后。

“他们一道踏遍了兴隆场的每一寸土地,并引进了西医、开办妇女识字班、创建食盐合作社,努力改变着兴隆场‘愚、贫、弱、私’的现状。”张鉴告诉中国妇女报全媒体记者,退休后,伊莎白还六返兴隆场,完成了两本人类学的扛鼎之作——《兴隆场:抗战时期四川农民生活调查(1940—1942)》研究调查报告和《战时中国农村的风习、改造与抵拒——兴隆场(1940—1941)》。

“两部作品以‘庞杂而细碎的田野手记’的形式记录了乡民的民俗、风情、婚俗等日常生活,堪称‘史上最全兴隆场大数据’,是璧山乡村发展乃至中国调查的重要史料。”张鉴说。

在采访撰写报告文学《信仰照亮生命——伊莎白·柯鲁克与兴隆场》的过程中,张鉴一直被伊莎白身上那无私奉献的大爱精神所深深感动着。每当谈起伊莎白与兴隆场人民那段“一起接受战火洗礼、体验生活艰辛、感受时代大潮激荡”的历史,她总会发自内心地说,“伊莎白对兴隆场倾注了浓烈、深厚的情感,对这片土地、对璧山人民爱得深沉。”

1942年初,伊莎白告别兴隆场后前往英国,与丈夫大卫·柯鲁克(David Crook 英国籍)结婚,并投身国际反法西斯战争。1943年,她加入英国共产党。

1947年,伊莎白夫妻俩以国际观察员的身份带着满腔激情重返中国,奔赴河北省十里店村进行土改调查,真实记录中国新民主主义革命的重要阶段,并完成人类学调查又一著作——《十里店(一)——中国一个村庄的革命》《十里店(二)——中国一个村庄的群众运动》。

“在当时那个社会环境,只有现场调查才能写出有价值的著作。”北京外国语大学原副校长胡文仲教授在接受采访时认为,除了人类学专业功底,是对中国人民的热爱和对中国革命的重视,让伊莎白写成了《兴隆场》《十里店》这样国际知名的人类学、社会学著作。

“在当时那个年代,能够忍受极度穷困扎根中国农村开展调查,把中国革命介绍到西方,是很不容易的,是一大功绩。”北京外国语大学原欧美文学研究中心主任张中载教授说。

虽然经历颇多,但伊莎白从未想过离开中国。她曾毫不讳言:“我是加拿大人,但我对中国的热爱丝毫不逊于自己的祖国。”

对于伊莎白的这一选择,北京外国语大学英语学院教授梅仁毅有自己的理解。“她是英国共产党员,怀揣共产主义理想来到中国,亲眼看到了中国的土地改革和农民革命,这些都与她所追求的理想相吻合,所以她认为自己跟中国人民命运相同、目的一致,愿意与中国人民一起献身中国。”

“她在任何时候都是一个鼓励的模子”

1948年5月,为培养新中国的外事人才,周恩来总理指示成立中央外事学校(北京外国语大学前身)。6月,中央外事学校在南海山成立。当年夏天,柯鲁克夫妇应中国共产党邀请,来到中央外事学校任教。

选择留下来的理由很简单,“到了中国,一切听从中国共产党的调遣。”

克服艰难为学生创设外语学习环境、参与编写我国第一套大学英语教程、推进英语教育教学革故鼎新……在北外耕耘的半个多世纪里,她和丈夫为新中国的外语教育事业付出了全部心血与智慧,为新中国培养了一批又一批外交干部和外语人才。

“伊莎白同志是我们一生仰慕的好老师、好同志。”1950年起,郑荣成、张中载、胡文仲、梅仁毅等知识青年先后来到北外就读、受教伊莎白,并在毕业留校后与伊莎白共事多年,建立起亦师亦友的深厚情谊。

在学生们的记忆中,伊莎白对教学“非常认真”。

“我们发音有问题,她都会记录下来、个别辅导。”北京外国语大学英语学院教授郑荣成对记者回忆道,“我们写的口语作文、书面作业,她也都细致批改,指出优缺点。”

“当时根据外交部需要,北外学生侧重实用英语口语、快速写作和速记的学习 。”为此,柯鲁克夫妇经常邀请李敦白、索尔·艾德勒等知名国际友人、外国朋友走进校园,给北外学子开展各种背景知识讲座。采访中,郑荣成连用两个“非常”来强调这一机会的“难得”。

正是在伊莎白的努力下,她的学生都能讲一口地道的英语。

后来,郑荣成担任《英语学习》杂志常务副主编,依然经常请教伊莎白。

1973年,他参与新中国第一部《汉英词典》(第一版)编撰工作时,伊莎白和丈夫柯鲁克就分别受聘为词典组顾问和专家;2002年,他又担任《牛津英汉双解小词典》定稿人,“每次有拿不准的地方,我就给伊莎白打电话,她总是给我认真耐心地讲解。”

同年级教师集体备课时,伊莎白也经常指导青年教师做教学计划。

“每次集体备完课后,都是伊莎白把大家讨论的结果打成教案发给我们。”胡文仲回忆,伊莎白要将4张复印纸夹上5张白纸用打字机打印,“那么厚打起来很费力,但她每周如此,从没有任何怨言。”

“她对北外英语系的青年教师来说,在任何时候都是一个鼓励的模子。”梅仁毅感慨道,“我们很多20世纪60年代参加教学工作的教师,都是以伊莎白为榜样的。我们教学的方法和理念,对学生的热爱和帮助,都与她一脉相承。”

“中国和世界人民之间友谊不断进步和发展的见证者”

自1955年北外西院南楼(北外教工家属楼)建成后,伊莎白和丈夫就一直住在那里。

家中陈设之破旧简单,张鉴曾用“寒伧”来形容。

一次中央电视台到伊莎白家中采访,胡文仲作为陪同第一次参观了她的卧室。“她睡的是一张小木板床,很窄。”目睹伊莎白的居住环境,让胡文仲一度有些担心,“伊莎白个头很高,床却不足1米宽。”

伊莎白对生活物质要求之低,一贯如此。

“她对工作无私奉献,对中国人民的革命事业做出了巨大贡献,但对生活上的要求非常简单。”胡文仲告诉记者,“伊莎白居住的南楼没有电梯。学校有条件后,曾在海淀区世纪城给她准备了一套带电梯的房子,劝她搬过去,但她不肯。她说,‘我的老朋友都在校园里,我要是搬过去,就见不到这些老朋友了’。”

省吃俭用的同时,伊莎白为中国教育事业奉献的脚步从未停歇,北外教师、学子和璧山、十里店的孩子们,都曾受到她春风般的照拂。

胡文仲和梅仁毅均记得,20世纪60年代困难时期,柯鲁克夫妇曾主动提出降低专家待遇、要同中国人民共命运。

每到周末,夫妇俩还会邀一些年轻教师到郊外野餐。“他们自己掏钱准备好食物,目的就是弥补一部分中国老师营养不足的问题。大家吃饱了肚子,周一继续投入教学工作中。”梅仁毅说。

1996年,伊莎白在北外英语学院设立“柯鲁克夫妇奖学金”,帮助家境贫寒的学生完成学业。

据北外英语学院党总支书记王明欣介绍,自奖学金设立以来,学院一直按照伊莎白要求,每年评选5名成绩优秀、家庭困难的学生,每人2000元。“至今已累计奖励学生近140名,伊莎白本人还多次参加颁奖仪式。”王明欣说。

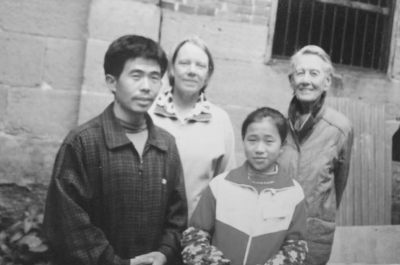

1999年6月,已经退休的伊莎白和美国东北大学历史系教授柯临清重访璧山。了解到当地还有上不起大学的贫困学生,她立刻表示愿意每年捐出3000元人民币资助贫困生特别是女童读书,改变他们的命运。

6月18日上午,伊莎白一行与璧山大兴镇中小学达成资助协议,“伊莎白·柯临清助学基金”(简称“伊·柯基金”)正式成立。签字完毕,她立刻拿出随身带来的3500元现金交到镇领导手中。

每个月伊莎白领到工资后,仅留下一小部分生活费,大部分委托同事、学生迅速寄走,回馈兴隆场、十里店等她曾经生活、工作过的地方。她的学生、北外英语学院教授靳云秀曾是委托人之一。

“1985年左右,我曾帮她翻译过她与璧山来往的信件,璧山凡是有考上高中和大学的孩子,她都会寄钱。收到资助,孩子们会满怀感激地给伊莎白奶奶写信。收到来信,伊莎白总是认真地给每一个孩子回信,关心他们的学习、身体和生活,鼓励他们好好读书,用行动追求美好未来。”令靳云秀感动的是,“为了减轻乡亲们的负担,她甚至还会把回信的邮票一并寄去。”

2019年9月,伊莎白荣获中国国家对外最高荣誉勋章——中华人民共和国“友谊勋章”。

“被授予‘友谊勋章’,这对我来说是莫大的荣誉。我很高兴,自己是中国和世界人民之间友谊不断进步和发展的见证者!”伊莎白说。

在胡文仲看来,“对共产主义的忠诚信仰、对中国和中国人民的热爱,贯穿了伊莎白的一生。她确实做到了‘用一生热爱中国’。”

张中载将“只有奉献、没有索取”八个字献给伊莎白。“她对自己做出的贡献、得到的荣誉从不多言,这样的共产党人我认为是真正的共产党人。”

“伊莎白是我亲眼所见的‘白求恩’。”梅仁毅说,“能跟伊莎白交朋友、并肩从事中国教育事业,是我最大的荣幸。”

“伊莎白的百年人生,有穿越炮火硝烟的艰辛,有激情燃烧的奋斗,有百折不挠的尝试,有全心全意的奉献,有初心不改的坚守,有气吞山河的行进。”张鉴说。

正如智利诗人聂鲁达所说:“当华美的叶片落尽,生命的脉络才历历可见。”

将一生奉献给中国的伊莎白,也必将被中国永远铭记。