■ 唐丽

“离婚了怎么和孩子讲?”

“孩子肯定跟我,我能抚养好她吗?”

这些问题我们不经常看到,但它们会静静地落在每一位单身母亲的心里,在夜深人静时发出沉闷的回响。民政部数据显示,我国离婚率从1984年的0.39‰升至2019年的3.4‰,2019年一年全国离婚超过470万对。数据显示,70%以上离异家庭子女由女方抚养。如此庞大的群体,她们的心理困境却少有人感知得到。

一、“发蒙解缚”

在孩子不到两岁的时候,余芳芳的婚姻出现了问题。余芳芳想着孩子还小,她选择原谅丈夫,但丈夫并未回头,家庭氛围愈发紧张。

有一天余芳芳靠在沙发上睡着了,听见洗衣机的声音,醒来看到儿子在阳台晾床单。

因为在意母亲的感受,儿子心理早熟,表现得不像一个孩子,遇到负面情绪倾向选择隐藏自己真实的想法。

2017年3月,余芳芳辞去了报社的工作。为了照顾儿子和自己的情绪问题,余芳芳开始报班学习心理学。她了解到儿子出现了“儿童偏差行为”,原因是积累了大量委屈和愤怒。

每个周末,余芳芳把孩子送去培训班,自己去参加心理课程。

课程到晚上十点才结束。余芳芳接儿子回家,儿子总是在汽车后座睡着。余芳芳不忍心把他弄醒,就抱着他上楼。每天晚上,余芳芳都会在电梯镜子里看到自己抱儿子的身影,儿子慢慢从十几斤长到了三十几斤。

一年多的拉扯后,2018年10月,余芳芳和丈夫办理了离婚手续。长时间的情绪处理与心理课程学习已经让余芳芳“久病成医”,离婚那天下午,她就给另一对夫妻做了心理咨询。

婚姻结束十天后,余芳芳参加旅行团,踏上了去埃及的旅程。

旅行团的团长名叫雷扬,是心理学、儿童教育专家,同时也是一位单身母亲,她和音乐人魏雪漫联合发起“一个母亲”公益活动,希望为单身母亲群体提供心理重建与法律援助。

一年多后,余芳芳也成为公益项目中的一员,每周在抖音平台开设直播,向手机屏幕前的单身妈妈们提供心理支持。在直播间里,她叫蒙解,寓意“发蒙解缚”。

二、独抚母亲

2020年,国内大约有1940万单亲妈妈。粗略估计,独自抚养孩子的妈妈也依然保持增长。

余芳芳表示,在社会的规训中,单身妈妈多少会面临文化污名,离婚带娃是难以启齿的。如果被身边人得知这样的境况,很容易遭受怜悯的目光。在一些农村地区,离异的女性不被允许大年初一之前进家门,也不能参加弟弟的婚礼,离婚的身份被看作“不吉利”。

一位38岁的济南妈妈,在公司做到了集团部门总监。单身生育后,孩子在她家乡上了她的户口。母亲接受不了,一直想撮合她跟前男友结婚。她对家里的态度心知肚明:“说是为你好,其实就是为了他们的面子。”

除了羞耻感,经济问题也是压在她们肩上的重担。

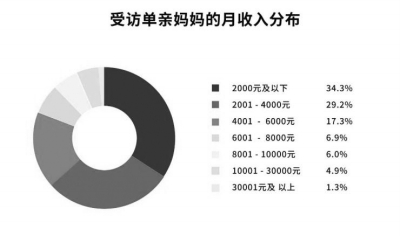

2019年,中国婚姻家庭研究会等发布的《十城市单亲妈妈生活状况及需求调研报告》显示,独抚妈妈普遍面临经济压力。64.5%的单亲妈妈月收入在4000元以下,近八成单亲妈妈无法取得抚养费。如果拿不到抚养费,25.6%生活在一线城市的独抚妈妈处于低保水平。

Marine和丈夫是初中同学,高中同校,直到大学时期他们谈起了恋爱。毕业后不久,两人走进了婚姻的殿堂,这段感情长跑称得上是“从校服到婚纱”。

三十岁时,女儿刚刚出生,Marine查出了乳腺癌晚期。癌症扩展迅速,很快转移到了肝脏。

让她感到吃惊的是,得知诊断结果,丈夫一家全部反对她进行治疗。公婆说反正癌症治不好,只是纯粹浪费钱,他们的儿子还很年轻,不应该被拖累。

Marine确诊后没多久,丈夫便借口工作去了国外,扔下了她和女儿。

那时,治疗的靶向药还没有纳入医保,仅治疗费用一个月就要支出一两万元。高校的工资远远无法支撑她的开销。无奈之下,她做起了国际商品代购的副业。好在五六年后,靶向药纳入医保范围,Marine的经济压力开始减轻,病情也慢慢稳定。

身份与经济的困境之外,孩子的心理问题也是一道难以跨越的坎儿。

心理学家针对离异家庭儿童的研究发现,经历过父母离异的儿童更可能会出现心理适应能力低下,感到更多的消沉和焦虑。儿童成年后会面临亲密关系脆弱,离异可能性更高等问题。

余芳芳辞职回家陪伴儿子的一年中,孩子情绪逐渐稳定。但办理离婚后,孩子再次出现了情绪问题,从之前的长时间大哭转向另一个极端——自我封闭。

孩子经常自己生闷气,余芳芳让他哭出来也没有反应。

无论是母亲还是孩子,从家庭的破裂中走出、恢复情绪与信心,通常需要两年左右的时间。

2015年,音乐人魏雪漫成立“一个母亲”公益组织,支持独抚母亲。她的愿景是“每一个独抚母亲都应该被支持,伤痛都需要被治愈”。

魏雪漫也是一名心理咨询师。她在40岁时成为一名母亲。也在那时,她认识了北京师范大学的心理学女博士雷扬,发现她兼顾学业和事业的同时,还自己抚养着三个孩子。魏雪漫被她震撼:“她温和、坚韧,非常有力量,我从没想过她是一位单亲妈妈。”

2015年母亲节,“一个母亲”公众号上线,广播电台也开办“母亲赋能社”和“母亲电台”栏目。魏雪漫自己担任主持人,为电台制作音频节目。她邀请雷扬当嘉宾,推出《母亲讲座》系列音频,用广播为妈妈们提供心理支持。电台节目的累计收听人数超过了75万人次。

在广播电台中,独抚妈妈们仅以声音示人,隐私得到保护。在独自照顾孩子的艰难历程中,她们有了互相抚慰的空间。

“独抚母亲”是由“一个母亲”公益组织创造的名词,不再以婚姻状况作为标准,而是更加关注母亲独自抚养孩子的状态。

“一个母亲”也希望通过互联网,让独抚妈妈们找到可以寻求帮助的组织,同时让独抚妈妈这个群体的声音被更多人听到。除了公众号与电台,机构在线上线下开启了心理疏导课程,两年时间里开设了40期心理重建小组课程,同时孵化了独抚养育小组和丧偶妈妈复原力小组活动,近500位妈妈受益。

“独抚母亲支持计划”的服务模式也先后借助北京市妇联等部门的支持,在不同城市落地。

三、“我也是”

在心理重建小组中,诗荷是余芳芳见过成长速度最快的妈妈。

几年前,诗荷撞见自己的前夫出轨,一场感情本应该以闹剧收场,诗荷却压制了情绪,试图以此挽回婚姻。

但这之后,诗荷又恼怒又羞愧,恨自己怎么不顾自尊。随着时间推移,这股念头愈发强烈,诗荷开始害怕,她不敢向任何人诉说,最终选择了加入心理重建小组。

在线上课堂中,老师要求学员们简短介绍自己的情况。面对屏幕上众多陌生的面孔,诗荷感到些许拘束,随着大家轮流发言,她逐渐放松了下来——尽管大家的经历不同,情感却惊人地相似。

有人说:“我的体重下降了很多。”有人附和:“我也整晚睡不着觉。”

“我现在没有办法去平静地沟通。”

“我也是,好像很愤怒,但不知道是因为什么。”

“为什么他那么绝情,我却还舍不得?”

“我也觉得我很傻很可怜。”

在你一言我一语中,学员们好像忘了老师的存在,像是朋友间的平常聊天,不同的是,这里让诗荷感到被理解,也很安全。

在为期十周的课程里,一群有过相似经历的人彼此陪伴、互相疗愈。诗荷可以放松地表达自己真实的想法,没有人会被笑话或者看不起,有的只是被看见与被理解。

诗荷人生中第一次感受到无条件的接纳。

她开始认识自己的感受,寻找想法背后的原因。她发现,自己只是害怕孤独,不确定是否有独自养育女儿的能力,并不是真的想挽回婚姻。

经过数据测评,绝大多数参加过心理重建小组的母亲的离婚适应度都有显著提升,同时,丧偶母亲的哀伤与焦虑情绪下降,生活满意度也高了许多。

成立8年多的时间里,“一个母亲”通过互联网,用图文广播触达了4万多名独抚妈妈。她们来自全国各地,其中最小的20岁,最大的50岁。随着项目慢慢发展,“一个母亲”有了三十多个不同功能的社群,可以服务到6000位独抚母亲:固定的律师志愿者会在群里为妈妈们提供法律援助,帮她们打离婚官司,争取抚养权。心理咨询师随时答疑解惑,减轻妈妈们的焦虑,对特别需要干预的单亲妈妈,还会进行一对一心理咨询。

有时也会举办线下活动,妈妈们可以结识新的朋友。同城的妈妈们会约着见面聚会。有些妈妈熟悉后,会互赠衣物,轮班照顾彼此的孩子。

虽然经由网络相识,但相似的遭遇让妈妈们会更容易彼此信任,抱团取暖。

妈妈们晚上睡不着会在群里发消息,总会有人回复。群里有患病的宝妈晕倒,醒来后把事情经过发到群里,同城的妈妈立刻要她发位置,抢着过去帮她带孩子。社群的流失率很低,很多妈妈习惯了这种陪伴,走出心理阴霾后依然没有退出。群里不时有人发出自己再婚的照片,鼓励其他妈妈们向前看,生活还要继续。

魏雪漫说:“有时候我想,‘一个母亲’可以看作是安静地坐在独抚母亲身后的另一个女性,她陪着她们流泪,允许她们悲伤,允许她们脆弱,允许她们的生命暂时停滞。这位‘女性’可以让她们从蜷缩的姿态中舒缓开来、可以让她们站起来,并能微笑着拥抱自己。”

在机构遇到运营困难时,魏雪漫四处拉赞助,为提供资助的企业做公益演出。因为对这个项目的情感,有同事主动只领半薪,还有不少独抚妈妈留下来当义工。

四、站到亮处

“一个母亲”公益组织目前只有两位全职员工,其中之一是刘蕾。她之前在商业领域从事数据安全工作,也做到了一定职位,收入可观。

因为一次偶然,刘蕾在网上看到了“一个母亲”公益项目的招人信息。她觉得为女性提供帮助是自己更认可的发展方向。尽管原公司领导惜才,承诺为她保留一年的职位,她还是毅然选择离职,加入“一个母亲”。

如何能够帮助更多的独抚母亲,一直是“一个母亲”思考的问题。刘蕾说:“要站到亮处,被独抚妈妈们看到。”

但这恰恰是困难的。

离婚女性群体不愿提及过往经历,即便受到过公益项目帮助的女性也很少向身边人推广。同时,对单身母亲面临的艰难处境,很多人缺少感触,甚至身处婚姻中的女性也觉得丧偶式的育儿很正常。另外,心理健康意识与心理咨询本身还没有全面普及,心理帮扶的成果也难以在媒体平台上做展示。

公益项目的帮扶对象不被看到与难以获得认知,带来最直接的问题就是筹款困难。

“一个母亲”起初由魏雪漫的朋友赞助,后来有基金会与品牌方介入,项目维持平稳运转。但在2019年与2020年,项目资金出现了困难。同时,社群发展的速度与媒体平台触达的人数增长缓慢,大量身处困境的独抚妈妈并不知道自己可以获得免费的帮助。

2022年,字节跳动公益平台发起公益视频传播筹款人才支持计划,邀请“一个母亲”入驻。提供流量扶持的同时,也为机构提供免费的视频与直播培训。

在入驻抖音前,找到一个独抚母亲的成本是一百元,而现在仅需要一毛八分钱。一年时间内,经由抖音平台进入社群的单亲妈妈比例占到了机构的20%以上,相当于运营8年公众号的报名量。

在筹款方面,“一个母亲”加入了抖音“爱心好物”公益电商项目。很多商家选中了“一个母亲”,每售出一件商品就会捐出一定的金额。一年半的时间,公益电商为“一个母亲”带来了足额的筹款,解决了一半左右的项目开支。

余芳芳与另外两位老师在抖音轮班开设直播课程,每次两个小时,为全国各地的单亲妈妈提供心理、法律等方面的服务。由于是匿名连线,注重隐私的妈妈们可以以更低的心理成本在直播间获得即时的互动与帮助。

之前,由于组织方式限制,余芳芳每次只能带领10人的线上心理重建小组,而现在每场抖音直播在线人数都在1000人左右,有时可以突破3000人。用更低的时间与经济成本获得更广泛的传播,同时唤起更多的社会关注,这改变了“一个母亲”的服务方式。

至今,“一个母亲”在抖音公益直播超过了140场,连线近300人次。在直播间,余芳芳总会建议妈妈们把自己的苦恼写出来,同时告诉她们,愤怒是正常的,实在恼火可以打枕头发泄。还有最重要的,一定要运动起来,哪怕是快步走也可以。

疫情期间,刘艳在刷抖音时看到了公益直播。听了一会儿,她和余芳芳连了麦。

刘艳离婚后有了新的男友,但两人不在同一城市。她想要开始新的人生阶段,便辞掉工作,带着儿子去了男友的城市投奔他。但得知刘艳感染了新冠肺炎后,男友没有和她见面,也不再接听电话。

刘艳和儿子感到了彻底的孤立无援。

连麦时,刘艳向余芳芳讲述了自己的成长经历。自己似乎总是无条件付出的那一个,家里重男轻女,她做所有的事都要优先考虑弟弟,挣了钱也要转给弟弟。

听着她的语音,直播间不停有评论安慰她:我们都在。

倾诉过后,刘艳长出一口气,说完烦恼,自己轻松了很多。

刘艳说这个直播间救了她的命。当时她在陌生的城市无比绝望,差一点做了傻事。

通过视频工具唤起社会关注,帮助公益机构更有效地做好服务,从而助力社会问题的解决,这是抖音公益平台致力实现的目标。

五、和解

余芳芳一直没有和父母沟通过离婚的问题,她以为父母为她感到丢人。但很久以后父母说起来,说之所以没有提起,是怕触碰她的伤疤。

2021年4月,余芳芳正式公开自己独抚妈妈的身份,距离她与丈夫离婚,已经过去3年。

她重新尝试和前夫沟通,交流时情绪化的内容越来越少。现在两人已经可以和平共处。每周日,前夫会陪伴孩子。出于对余芳芳和儿子的内疚,在提供比法律义务更充足的抚养费用外,前夫也开始提供比离婚前更多的关心。

现在,诗荷回顾失败的婚姻,发现自己原本以为用力就会让生活变好,却从未去思考方向对不对。由于长时间忽略对方感受,压抑自己的需求,两人消磨掉了最后一点感情。

加入心理重建小组后,诗荷开始写日记记录自己的感受,每天进行自我肯定,也和小组里其他伙伴分享自己的进步。她的状态好了起来,好像重新认识了自己。以前诗荷总盯着自己的缺点看,不太自信,现在则喜欢发掘优点,也愿意在穿着打扮上下功夫。

现在,她坦然接受了故事的结局,觉得自己是幸运的,没有被愤怒和仇恨蒙蔽双眼。诗荷与前夫达成了默契,虽然婚姻已经结束,但为了孩子,两人仍然保持联系和沟通。意料之外的是,原来对孩子不太上心的前夫,离婚后给予了孩子更多的陪伴和关爱。

女儿去爸爸那儿时,诗荷有了完全属于自己的时间,她看书、收拾房间、做美食、约朋友逛街,让自己开心。离婚后,身边的朋友与亲人也对她提供了更多照顾。她感觉生活又有了阳光。

2022年11月12日,诗荷抓住最后一个晴天带女儿爬山拣树叶。路上女儿突然停下,对诗荷说了一句,妈妈,我很爱你。

注:文中人物均为化名。