编者按

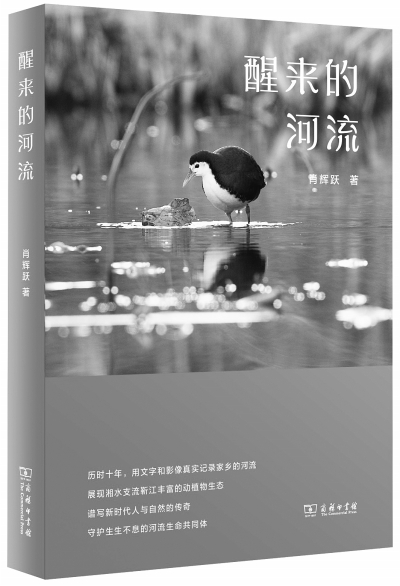

2024年4月24日,“三湘第一女鸟人”肖辉跃女士的新作《醒来的河流》获第七届“中华宝石文学奖”。该奖项是中国自然资源题材文学领域的最高荣誉奖项。在第53个“世界环境日”来临之际,让我们跟随《醒来的河流》见证靳江及靳江两岸的鸟兽鱼虫、花草树木、人文风情等人与自然的故事,感受人与河流、动植物之间和谐共生的关系。

■ 谢鹏

大自然深情而坚定的守护者里,从来不乏女性的身影。无论是1957年去非洲坦桑尼亚丛林中观察黑猩猩的英国生物学家珍·古道尔;还是20世纪60年代为人类敲响生态警钟的美国海洋生物学家蕾切尔·卡森;还是印度深山里勇敢而坚定的“抱树运动”女性参与者,她们都为保护地球、建构生态文明贡献了女性的智慧与力量。

文学与精神的返乡之旅

这场写作始于肖辉跃老师的返乡揭秘之旅。“2009年,在外打拼了十几年的我开始把目光重新投向家乡。”在重新看到儿时记忆中的鹭鸶、喜鹊时,她触发了返乡的念头。为了弄清楚鹭鸶和喜鹊回归的原因,她踏上了靳江的“寻鸟之路”。当然,返乡不仅仅是走马观花式的省亲,而是停驻、重新进入生活,甚至泛舟溯源式的深入探索。2016年,她划着小木船开启了靳江中上游的“家乡博物之行”,一场溯江而上的精神的流放、冒险与回归也同时展开。

肖辉跃赋予靳江河畔的一切生物与人同等的情感和价值,她视靳江的万物有灵,以一种博大的爱关照它们。她对于破坏荒野平衡、破坏河域鸟类鱼类的行为含蓄地批判。

她观察到一颗鱼卵历经磨难,成为受精卵,经河水冲刷、岩石撞击,躲过青蛙、鸟类的围追堵截,侥幸从渔民的“摆捞”中逃离。生命的实现何其艰难,肖辉跃生出感慨:“保护鱼儿吧,就像保佑我们自己。从某种意义上说,我们其实也是一群一直在寻找回家方向的鱼。”

她记录了“一只早醒的蛤蟆蹲在叶片上发呆,似乎还在回忆冬日的美梦”;她观察到“温柔的杀手”棕背伯劳就地选材,聪明地分割大型食物喂养子女的身影。她为自己敌对地对待一条误入家中的白节蛇而反思:“那一刻我真是羞愧无比,该钻墙洞的是我而不是它。自始至终我都恶狠狠地瞪着它,防范它,想着如何结果它的命。而它进来完全是出于本能。”在与黄蜂的几次交锋中,她感受到了“双面”黄蜂彬彬有礼的一面:“大家都是自然之子,和平共处,才能保证每个人都有花采。但就它们对花的态度,如果站在花的角度,一定更欢迎这样的访客。它们对每朵花都一视同仁,就是在残花面前都表示出惯有的热情,没有半点儿地嫌弃。”

书中也呈现了靳江河畔民众朴素的生态智慧,如渔民谚语“劝君莫食三月鲫,万千鱼仔在腹中”,“受熏陶”的家人制作的护鸟宣传招牌“劝君莫打三春鸟,子在巢中盼母归”等。肖辉跃对于农药的使用非常谨慎,她“鸟托邦”的果园坚持不打农药,哪怕树皮千疮百孔,也等虫子的天敌来解决。书中也记录了人类的行为,多数是与自然为善的村民、渔民。事实上,偏于一隅的宁乡市靳江河段,依然保留着淳朴的民风。

文学与“技术”的交融

在自然文学写作者的身份之外,肖辉跃还是一名专业观鸟人。讲座现场,我见到她穿着一身户外迷彩服,踏着轻盈的户外运动鞋,举手投足之间活力而坚毅。一听到观鸟人的名号,我们首先想到的是捧着专业摄像机的形象。的确,肖辉跃的观鸟写作也借助了专业设备,进行了细致入微地观察。她展现的群鸟图纤毫毕现。这形成了肖老师文学写作的“技术优势”。同样处于科学家与作家的交叉身份,蕾切尔·卡森曾自信地评价自己是“相对而言比较稀少的人才”,肖辉跃的跨界身份也为其写作赋予了独特性与稀缺性。

观察是写作者最基本的技能。一个能充分打开触角去观察世界的人,才能从外部世界获得丰富精彩的感知,才能体察自我主观世界里的情感波动,完成自我检视和反思。肖辉跃十年如一日地观察一段河流,此种专注而深情的行为,在今日追求“快爽短”的人与人、人与自然的互动中,已是罕见的人类经验样本。肖辉跃手中的摄像机和内在的观察力,叠加了她非凡的写作才华:别的写作者往往写来乏味的场景,在她笔下鲜活而生动。鸟儿们栩栩如生,靳江河的生命熠熠生辉,书的每一章节可谓风物观察写作的典范。阳春三月,普通的燕子南归,被她写得极富诗意:“它们排着队站在电线上,一个个轮流趴到巢边去瞧一瞧旧居,然后聚到电线上,不停地互换位置,仿佛还在回味去年兄弟姐妹挤在小巢中的快乐。作为多年的老邻居,燕子很懂乡下的规矩——绝对不会忘记老东家。老燕子通常会带小燕子到堂屋里转几圈,叽叽喳喳热闹好几天,像是要把这半年来的行踪及见闻,事无巨细地向主人汇报。”

仅技术的加持、细致的观察不足以成就伟大的作品。按时序安排的文字流中,读者随处可感触到作者的诗心诗情、丰富的想象力与充沛的情感力。生态保护者的勇气与爱鸟人的纯粹交相辉映、人文关怀与技术专业性相得益彰,使得这本书图文并茂、有声有色,精密观察与细腻表达共同成就了这部生态写作。

《穿过云层的鱼》是诗意绵密的章节,浪漫的标题独一无二。肖辉跃写一次泛舟出行:“撑船人老刘留着白胡子,戴着白草帽,穿着白外套,撑着小木船,从大屯营桥下缓缓而出,就像仙境里飘来的太白金星。”“仙气”飘飘,令读者心荡神摇。河水像玻璃一样透明:“天上的云在丝草与树梢的倒影间流淌,偶有挂住的小朵,就像游累了在歇息的鱼儿,而一列列的鱼群就在云朵间钻来钻去,闪着白边,又像鸟群在天空盘旋。我伸手一捞,云和鱼就从我指缝里游走了。”船仿佛在空中一样,头上是云,船底下也是云。渔民每日捕鱼都像到天上游了一趟。原来,天空之境,不必远赴青海的茶卡盐湖,也不必飞往南美洲玻利维亚的乌尤尼小镇,只要你足够敏锐、细致观察与身心释放,家乡亦是梦境、是仙境、是天堂。

守护大自然的女性身影

肖辉跃与美国生态文学的开创者蕾切尔·卡森有诸多共同之处,她们都热爱文学、具有丰富的鸟类知识、向往大海与大自然、对生命敬畏,但两个人的写作背景有很大差异。《寂静的春天》写于生态危机显露之际,卡森生长的时代是美国工业文明的负面影响开始表现并日益严重的时期。20世纪60年代,美国工业界为开发经济而大量砍伐森林,破坏自然,三废污染严重,尤其是农业部放任化学工业界开发DDT、狄氏剂等剧毒杀虫剂,不顾后果地执行大规模空中喷洒计划。死神从天降临,化学毒性通过食物链进入人体,诱发癌症和胎儿畸形等疾病,基于科学家的责任感与良知,卡森的写作成为讨伐政府官僚机构和商业利益集团的行动序章,是为美国社会和整个世界敲响的警钟,批判意味鲜明。

而《醒来的河流》的批判意味并不明显,在《解救一只山斑鸠》中,肖辉跃只是隐隐地指责那些职业捕鸟人:“这群人已习惯低头生活,不会抬头仰望天空或竖起耳朵倾听斑鸠的歌声。”但在拯救与保护的行动中,她表现出守卫者的智慧与勇气,与各色捕鸟者斗智斗勇。从2014年年初第一次拆鸟网,到2018年年底,她一共拆除了85个鸟网,同时,她也表达了个人抗争力量的有限。肖辉跃的写作发生在21世纪,中国的生态与环保意识已得到普及,法律与制度建设循序推进,环境治理也取得一些成效。但现实中对于乡村自然资源的无序占用、开发、破坏仍隐秘地存在,“醒来的河流”仍需要接受“时间之河”漫长的考验。

始于返乡的旅程,盛于家乡母亲河畔“鸟托邦”的构筑,肖辉跃的观鸟、写作事业在这个过程中重获新生,使得醒来的靳江流向了广袤的读者世界,这既是个人精神世界的重塑、疗愈,也是对人与自然、母亲河文明等古老命题富有地域特色的文字挽回。在《醒来的河流》中,读者感受得到肖辉跃对梭罗先生、卡森女士的致敬,而她的写作也将成为优秀的生态文本。

(作者单位:湖南女子学院中文系)