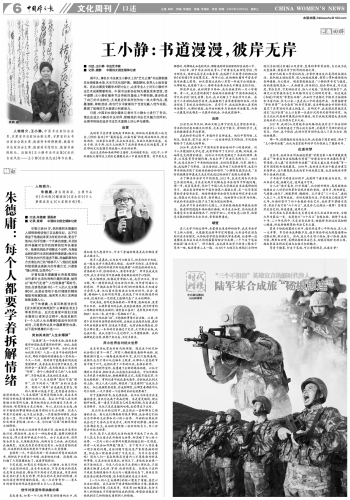

袁鹏\摄

人物简介:王小静,中国书法家协会会员,甘肃省书法家协会副主席,甘肃省妇女书法家协会副主席,陇南师专特聘教授,陇南市书法家协会主席,陇南美术馆馆长、陇南书画院院长。出版有《王小静书法作品集》《当代名家风范——王小静》《话说仇池》等作品集。

■ 口述:王小静 书法艺术家

■ 记录:袁鹏 中国妇女报全媒体记者

前不久,著名女书法家王小静女士的“艺无止境”书法展相继在甘肃省美术馆、天水市文化馆开展。展览期间,各界人士纷至沓来。在此次展览专题学术研讨会上,众多专业人士对王小静的书法艺术成果赞誉有加。中国书法家协会特为展览发来贺信,信中盛赞:王小静在继承书法传统的基础上不断创新,逐步形成了自己的书法特色,尤其是近年来所创作的一批大草作品,笔墨清新,神韵流动,将当代女书家新的个性变化融入创作实践,展现了较强的艺术表现力和感染力。

日前,中国妇女报全媒体记者对王小静女士进行了专访,借此走进王小静的书法世界,领略她的书法艺术魅力的同时,也探寻到她在追求书法艺术道路上的心声与感悟。

启蒙

我的家乡在甘肃省陇南市西和县,西和地处秦陇蜀三地交会,《诗经·秦风》中“蒹葭苍苍,白露为霜”的发源地西汉水,便流经西和。这里崇文尚贤,民众知书达礼,书画之风颇为昌盛。我生于斯,长于斯,这片土地赋予了我热爱传统文化的基因,家乡浓郁的文化氛围引领我踏入书法的世界。

我出生在西和县城郊的王磨村,自幼酷爱书法。记忆中,小学时描红大楷作业上的红色圈圈是我心中最美的图案。村中老先生挥墨时,笔锋游走如龙蛇戏水,那超逸的神采深深烙印在我的心中。

1982年,初中毕业后的我考入了甘肃省礼县师范学校,作为师范生,练好毛笔字是必备素养,我选择了尽显骨力的柳公权的《玄秘塔》作为临摹范本。两年以后,我的柳体楷书中堂在学校书画展上获奖。初次获奖让我的心里有一种说不出的激动。从那时起,我便暗下决心,要将书法奉为余生不懈追求的目标。

师范毕业后,我回到家乡西和,成为县城里的一名小学教师。有一天,我无意间看到了县城街头张贴着“中国书画函授大学天水分校”招生启事,自此,我正式踏上了书法学习之旅。在这个三年制的函授学校里,我接触到了真草隶篆诸种书体,对书法形成了系统且全面的认知。在学习中,我也逐渐融入县里的书法圈子,从那时候起,我开始积极参与县城的书法展览,而每一次展览对我都是一次提升的机会,令我收获颇丰。

良师

20世纪90年代初,西和文联主席宁世忠先生曾经告诉我,学书的同时要加强文化修养,尤其是对于散文、诗词的学习,先生的教诲常在耳边萦绕。

在我的学书过程中,幸遇许多良师益友。他们中有何裕、王创业、张改琴、翟万益、秋子……这些老师在不同阶段、不同层面都给予了我极大的帮助。

2000年,我参加了中国书法家协会培训中心的培训班。近千人齐聚国防大学礼堂,我有幸聆听了文怀沙、沈鹏、刘炳森、林岫等先生的精彩讲座。他们从不同角度阐述了书法的渊源、要素,以及鉴赏等关键问题,为我打开了书法艺术的大门。2005年,我再次参加了中书协的培训班,当时设有篆隶、行草、楷书三组,我选择了行草组。这次培训后,我开始了大胆的创作,也在行草书领域实现了突破性的融合和创作。“小静将来能写出来。”当时的授课老师聂成文先生对我说过的话给了我极大的鼓舞。

为了解决书法学习中的困惑,2012年,我决定到当代书法艺术前沿阵地,力求在实践中化解我在书法创作中所遇问题。那一年,我负笈进京,参加了中国人民大学胡抗美书法高研班的学习。胡抗美老师时任中国书协第六届副主席,是一位学养深厚的学者型书法家。胡老师秉持书法创作与理论研究并重之理念,深探古代书论之美学、哲学精义。他的创作以狂草为归趣,对我的书法进阶之路产生了极为深远的影响。

在我学习书法的前行之路上,江苏的张锡庚老师最使我难忘。张老师因遭遇车祸而高位瘫痪,双手失去知觉,然而他在身体遭受巨大创痛的情况下,仍坚守初心,并对我悉心指导,他坚忍不拔的精神与无私付出,常常鼓舞着我。

破壁

在人大学习的这两年,承蒙胡抗美老师的指导,我在书法学习上渐入佳境。从篆籀笔法到单字空间塑造,从书法外在形态到内在本体探究,从传统哲学理念到现代审美意趣,往昔那一道道横亘在书法与我之间的藩篱纷纷分化瓦解,一个个关于笔法的谜团“拨云见日”。研习期间,我也将书法学习的重心聚焦于草书一畦,贴近晋唐二王一路。比如《十七帖》《大观帖》《古诗四帖》《自叙帖》《书谱》以及索靖、皇象的章草等法帖,自此成为我反复临摹、借鉴并用于创作的经典之源。

彼时已脱离工作岗位的我,非常珍惜这失而复得的校园生活。我积极主动地思考、深入细致地琢磨,每有心得和感悟便向老师请教、与之探讨。胡老曾鼓励我道:“小静的草书突飞猛进,线的质感规范统一,点画精准,结体到位,组合有味道,对比适度,章法自然,可见传统功力,给人以美感。”在胡老的指引下,我确定以沈曾植书法艺术风格作为自己的研究对象。孙过庭在《书谱》中提及“草贵流而畅”,而如何于流畅之中探寻古拙韵味和丰富内涵,长久以来一直是我心中的困惑所在。沈曾植持有“异体同势”“古今杂形”的书学见解,这为碑帖融合并创新书风奠定了具有划时代意义的基石。在研究中,我发现沈曾植还是清末“流沙坠简”出土以来第一位进行汉简书风创作的书家。他在文化认同层面所展现出的归属性,吸引我越发渴望走进他跌宕起伏的人生历程与艺术天地。

2017年,我的《从沈曾植书法风格形成谈对当下书法创新的启示》一文顺利通过了博士论文答辩,并获得了导师们的充分肯定。同时,这个阶段,我的行草书创作也迈入了更为自如、随性的境界。

那一年,值课题班临近结业之际,我受邀于国家画院,举办了“王小静书法展”,由此为在京数年的学习历程画上了圆满句号。

此道非梦

这些年,我的书法作品接连荣获“甘肃省第三届中青展获奖提名”“甘肃省书法临帖展优秀奖”“甘肃省妇女书法展优秀奖”等荣誉,还入展“首届西部书法展”“首届王羲之奖书法展”等一系列国家级和省级展览。2009年,我的首次书法个展在甘肃艺术馆举办,这个展览既是我向家乡的成果汇报,也是向陇原书界同仁真诚的求教。

于书法学习的漫长征程中,我获得了诸多教益与启发。然而书法之境,浩瀚无边,彼岸遥不可及。

古人云“读万卷书,行万里路”,此句精妙绝伦,高度凝练地体现出古人对学识积累和实践历练的重视。读书多,则积理富、气质换;游历广,则眼界明、胸襟阔。孔子曾言“三十而立”,意指人至三十,应有所成就。然时光倏忽而过,不觉间我已趋近花甲之年,而面对坚守了四十余载的书法艺术,我时常不禁暗自思忖,书法于我可否“六十而立”,我是否已达到这一境界?答案显然是否定的,书道漫漫,彼岸无岸。

近代书法大家林散之先生曾总结自己书法历经四变,古稀之年为最后一变。我愿意以“六十而立”自勉自励。期待于未来十年、二十年光阴中,不求突变求渐变,盼能将书法这坛花粉精心酿造,终成香甜醇厚的书法艺术之蜜。

置身于纷扰喧嚣的尘世中,能安然追寻心中所向往,是人生一大幸事。岁月的洪流奔腾不息,诸多理论学说与理想憧憬如过眼云烟,难以恒久。然而,我大半生呕心沥血、苦心孤诣、废纸万张,那黑白分明、笔锋流转的书法艺术,却能穿越时光的尘埃,越发彰显其鲜活灵动与永恒不朽的魅力。

寄身于翰墨,行走于笔端,可以告慰的是,此道非梦!