■ 吴玫

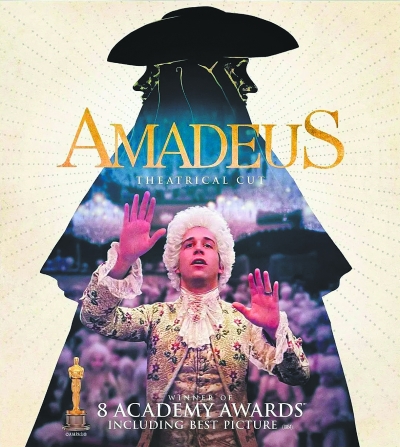

4k超高清修复版《莫扎特传》上映了,制作方的推广理由是纪念这部伟大的音乐家传记片诞生40周年。40周年?我不禁感叹,怎么觉得第一次欣赏这部电影就在不久前呢?那一次看《莫扎特传》,当电影结尾莫扎特猝然离世时,我内心并不认可这样的叙事,很想问米洛斯·福尔曼:怎么可以这样再现一位伟大的音乐家?

于1970年公映,讲述挪威作曲家爱德华·格里格成长故事的《挪威之歌》,以格里格最著名的作品交响组曲《培尔·金特》,尤其是《培尔·金特》中最为乐迷熟悉的乐段《晨曲》和《索尔维格之歌》为叙事轴线,尽情挥洒了顺境和逆境中爱德华·格里格的欢喜和沮丧。1985年的初夏,我在影院里看《挪威之歌》时曾数度为格里格落泪,影片也成了我记忆中的珍藏。

音乐家传记片,不应该就是《挪威之歌》这样的吗?

但是,40年前各大国际电影节对《莫扎特传》的肯定,似乎告诉我们,在《挪威之歌》诞生后的10多年里,电影人的艺术观发生了很大变化。如何在大银幕上再现艺术家的生命旅程?创作者们用繁花似锦的表达,例如《卡蜜儿·克劳岱尔》《弗里达》《钢琴家》等作品,告诉我们像《挪威之歌》这样中规中矩的传记片已经不受观众青睐。而《莫扎特传》却别出心裁从一个宫廷乐师萨利埃里的角度,为我们呈现了天才莫扎特的一生。

《莫扎特传》在1985年曾获第57届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角等八项大奖,但米洛斯·福尔曼何以要选择这个角度呈现莫扎特?直到最近,我重看4k超高清修复版《莫扎特传》时,似乎才懂。而H·C·罗宾斯·兰登撰写的《1791,莫扎特的最后一年》,则在我重新理解这部电影的过程中起了很大作用。

《1791,莫扎特的最后一年》首版于1988年,用互联网时代的语言来描述,H·C·罗宾斯·兰登写作这本书的时候,首映于1985年并获得巨大成功的电影《莫扎特传》还时不时会出现在“热搜”中。如此,H·C·罗宾斯·兰登就必须在书里回答一个问题:被米洛斯·福尔曼选作电影第二主角的萨利埃里,是莫扎特猝然离世的罪魁祸首吗?

打算撰写一本书前,H·C·罗宾斯·兰登习惯于在原始卷宗里寻觅自己信得过的素材,以证实或破解有关音乐家的种种传说或流言,关于海顿的五卷本鸿篇巨制是这样,数本以莫扎特为主角的著作也是这样。那么,在《1791,莫扎特的最后一年》中,大量援引了一手资料的H·C·罗宾斯·福尔曼,是如何回应米洛斯·福尔曼的追溯的呢?

1781年,莫扎特搬到了维也纳,此时,比莫扎特年长不少的萨利埃里已经是宫廷乐师,是深受约瑟夫皇帝二世喜爱的维也纳宫廷宠儿。上有所好下必甚焉,以贵族为主的维也纳歌剧院的观众也热捧萨利埃里,上演于1784年的他的法语歌剧《达娜伊得斯姐妹》,因此获得了巨大成功。连带效应是,几乎所有他的作品都在当时的维也纳广受好评。从1781年到1791年这10年里,萨利埃里作曲的音乐作品,几乎是维也纳歌剧舞台上的绝对主角,而1781年才到维也纳开拓歌剧创作事业的莫扎特,对萨利埃里根本构不成威胁。那么,萨利埃里嫉妒莫扎特的说法,由来何处呢?

歌剧《女人心》是莫扎特三大意大利语歌剧之一,被誉为莫扎特最成熟的作品之一。当该剧的编剧洛伦佐·达·彭特交出剧本时,先过眼的是萨利埃里,并构思过什么样的音乐适配于《女人心》,只是不知何故,他放弃了这个项目。“捡漏”的莫扎特因为《女人心》在维也纳名动一时,萨利埃里怎能不追悔莫及?尤其是自以为专业成就远远高过莫扎特的萨利埃里,坐在歌剧院里聆听莫扎特谱写的曲子时,不得不承认莫扎特的《女人心》要比他曾经的构思漂亮得多——在H·C·罗宾斯·兰登的考证下,所谓萨利埃里嫉恨莫扎特,也就是这样的“既生瑜何生亮”的疼痛。

莫扎特的英年早逝,令人惋惜。一时间,莫扎特死于萨利埃里之手的流言蜚语甚嚣尘上,迫使萨利埃里在生命剩余的时光里一直在尝试摆脱冤情:“虽然我命不久矣,但我以我的名誉作保,那些荒唐的流言并不真实。你知道我被指控毒死了莫扎特,但不是这样的,这只是恶意,纯粹的恶意。”被H·C·罗宾斯·兰登从故纸堆里爬梳出来引用到书里的这段话, 米洛斯·福尔曼难道没听说过?

米洛斯·福尔曼,1932年出生在捷克首都布拉格,“二战”时父母死于纳粹集中营。在亲戚家长大的米洛斯·福尔曼,19岁入读布拉格电影学院,毕业后辗转捷克、法国和美国的电影界。米洛斯·福尔曼的作品中,最广为人知的,除了《莫扎特传》,就是1975年公映的《飞越疯人院》。能拥有这样一张成绩单的著名导演,在拍摄《莫扎特传》之前,怎么可能不做足案头工作?毋宁说,呈现给观众的《莫扎特传》,是他特意选择的叙事视角,即放大了史料中确实存在的萨利埃里妒忌莫扎特的桥段。

随着电影情节的推进,我们在誓要成为当世最杰出作曲家的萨利埃里的引领下,看到了天才与优秀之间的分野:萨利埃里创作的歌剧里那些令乐迷赏心悦目的二重唱写得他呕心沥血,莫扎特则信手拈来就为《魔笛》谱写了一曲能持续20分钟的始于二重唱终于八重唱的宣叙调;萨利埃里刚刚完成的佳作,经由莫扎特顺手修改瞬间就成了杰作;萨利埃里的曲谱里总是布满着修改了又修改的痕迹,莫扎特的曲谱却干净得让萨利埃里一眼就看出创作者的灵感来得有多丰沛……让萨利埃里痛心疾首的是,他清醒地意识到,与莫扎特之间的距离,他是无论如何也追赶不上、跨越不过去的。

出重金委托莫扎特创作《安魂曲》的蒙面黑衣人是不是萨利埃里已不重要,重要的是萨利埃里居然愿意自降身份做起了病入膏肓的莫扎特的记谱员。记录着在他读来句句闪着金光的莫扎特口述的乐句,萨利埃里被天才之光灼痛的同时,他是多么希望奄奄一息的莫扎特的肉身能快一点遁形。

莫扎特,这位音乐史上的璀璨星辰,终究在萨利埃里的阴影下陨落。

不过,萨利埃里在影片里已不是一个具体的历史人物,而是化身为一个群体、一种微妙现象的象征,影片戏剧化的改编,揭示了莫扎特生平所遭遇的困境,反映了当时社会对天才的嫉妒与排斥,也通过对萨利埃里这一角色的重塑,让观众重新审视莫扎特的生平,更引发了对人性与命运的深刻思考——这或许才是米洛斯·福尔曼创作的匠心所在。