《合手书自画像》

《纳凉》

《少女与丁香》

■ 中国妇女报全媒体记者 熊维西 文/摄

“玉良”——这既是画展的题名,也是出现在潘玉良每一幅作品上的签名。

夏日的一个清晨,站在“玉良:安徽博物院藏潘玉良画展”展厅入口处时,展板上的“良”字瞬间引起了中国妇女报全媒体记者的注意。那个“良”字,末笔的捺格外的长,似乎要延伸到画外。这一笔,或许是她坚韧性格的写照,或许是她艺术执着的宣言,又或许可以理解为,她以手中的画笔勾勒着对女性独立与尊严的追寻轨迹……

这场以她之名命名的展览,正是对这份追寻的回望。潘玉良是20世纪享有盛誉的旅法女艺术家。她秉持“合中西于一冶”的艺术理念,在吸收西方艺术精华的同时又自觉坚守自身民族文化身份,成为20世纪东西方艺术交流的重要桥梁。此次,为纪念画家潘玉良诞辰130周年,安徽博物院与北京鲁迅博物馆联合举办了“玉良:安徽博物院藏潘玉良画展”,于7月5日在北京鲁迅博物馆开幕。作为馆藏作品首次大规模离皖进京的展览,79件精品分置于前哨展厅(油画)与引玉展厅(彩墨、白描)。

原本是工作日的北京鲁迅博物馆,也并不冷清。上午十点,引玉展厅内已有数位观众在潘玉良的作品前凝神细观。

漫步展厅,可见展览策划者将79件作品按油画、彩墨、白描三类分区展示,形成视觉语言的自然过渡。前哨展厅以油画为主,浓烈的色彩与厚重的肌理表达着潘玉良对西方绘画的深刻理解。展厅内,紫色与粉色背景板为画作搭建基调,与赋色浓艳的油画相得益彰。展厅的中心有一实物画框,上面无物,只有“玉良”签名。画框的下方簇拥着紫色与红色蔷薇花束,这一充满诗意的设计,让观者不知不觉间,似走进了潘玉良的画中。

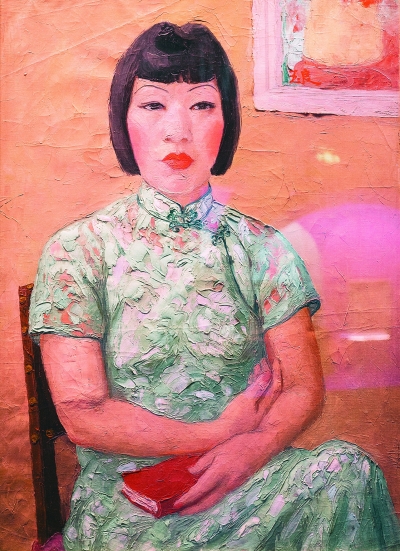

在女性不被尊重的年代里,特殊的际遇让潘玉良试图在画作里重新定义自我、找回尊严。因此,自画像是潘玉良画作中独特而重要的组成部分,是她表达内心世界的独特方式。聚焦展厅内的画作,首先看到的便是潘玉良于1949年创作的《自画像》。画中的她黑衣红唇,发髻高挽,画面仅呈现肩部以上,面容沉静,不见笑容。另一幅自画像里,她留着利落短发,身着绿色旗袍,抱书端坐。潘玉良曾将自己的创作状态类比为外科医生般的专注,大抵便是自画像中的模样。展厅还展出有她的人物肖像如《戴帽子的妇女》《窗前女郎》;人体绘画如《扶椅女人体》《哺婴》;蕴含中国传统画意境诗情的《白牡丹》《紫丁香》;生动刻画动物神态与生存环境的画作《北极熊》《白猫》……从这些作品中不难看出,她的油画在写实主义、印象主义及野兽派等众多西方技法基础上融入了中国传统线描,创造出独特的绘画语言。

在她画作的上方,一展板上来自徐悲鸿的题词格外醒目:“真艺没落,吾道式微,乃欲求其人而振之,士大夫无得,而得巾帼英雄潘玉良夫人。”这句掷地有声的评价,源自1935年徐悲鸿参观潘玉良画展后在报刊发表的评论文章。短短数语,既道出了彼时艺坛的困境,更以“巾帼英雄”的崇高称谓,表达了对潘玉良艺术成就的高度认可。

这来自挚友的赞誉,恰与另一侧展板上潘玉良的艺术宣言形成对话:“我的一生,是中国女人为爱和理念争取女人自信的一生。”这行文字让我驻足良久,在安静的展厅里,她的宣言掷地有声。当记者再次环顾四周时,那些或刚或柔的线条忽然有了生命,浓烈的色彩似乎在呐喊,每一笔像是她用生命在画布上刻下的自由宣言!

这份宣言的力量,在引玉展厅得到了更立体的呈现——穿过前哨展厅的浓烈色彩,引玉展厅以明快的蓝粉基调迎接观者。展厅中心的照片墙设置同样富有巧思,影像资料展现了潘玉良的艺术人生。墙面上依次陈列着艺术家从少女时期的肖像到巴黎求学时期的珍贵留影,背景板上“上海—扬州—巴黎”的地标标识勾勒出她跨越东西方的艺术轨迹。而地板上放置的一个陈旧皮箱,这个富有象征意味的展品与照片墙形成呼应,既暗示了艺术家为追求艺术而不断迁徙的人生旅程,也隐喻了在几十载艺术生涯中她女性意识不断觉醒的心路历程。

展厅通过彩墨与白描两大板块的并置,形成绚丽与纯净的视觉对话。在彩墨展区,《少女与丁香》《青龙瓶黄菊花》等作品体现了潘玉良独特的艺术实验精神。《双人舞》画面中的两位舞者身姿灵动,线条流畅,简单的红与黑色彩组合却迸发出非凡的生命力,是她艺术风格成熟期的代表作。从这里可以看出,西方后印象派的点彩技法与背景烘染是她擅用的绘画技法,但是,中国人物、中国故事、中国传统文化始终是她表达的内核。

白描展区堪称展览的灵魂所在。陈独秀的题跋赫然在目:“余识玉良女士二十年矣,日见其进,未见其止,近所作油画已入纵横自如之境,非复以运笔配色见长矣。今见此新白描体,知其进犹未已也。”这段文字不仅见证了潘玉良20年如一日的艺术追求,更揭示了她从油画到白描的创作突破,最终形成鲜明个人风格的艺术发展脉络。展区内《四头像》和《侧身背卧女人体》等作品以精练的线条、准确的造型和中国书法的笔致,表现了人体的柔和与力量。这些作品不仅是技巧的展示,更是她对女性身体之美的礼赞。值得注意的是,安徽博物院藏的4000余幅作品中,3000余件为白描,足见其对白描的深耕,亦是她艺术成熟的有力佐证。

从4000余件潘玉良生前画作中遴选出79件能勾勒其艺术创作脉络的作品,实属不易。虽然展品只是她作品中很小的一部分,观众仍能清晰感受到她艺术风格的三阶段演变:从西方技法的精湛掌握,到中西融合的成熟运用,再到个人风格的最终确立。这种蜕变过程,也与她对女性主体意识的探索形成了深刻呼应。潘玉良的创作始终贯穿着女性视角的自觉,在她笔下,无论是自画像中的艺术家本人,还是肖像画中的各色女性,抑或人体作品中的裸女,都呈现出女性意识的觉醒。从早期符合传统审美的柔美端庄,逐渐转变为目光坚毅、身姿奔放的现代女性形象,最终发展到以夸张体态占据画面中心的强烈表达。这种演变不仅是技法的革新,更是画家自己对世界的理解、对女性审美的重构,以及对自我价值的诠释。

走出展厅许久,那些浓烈的色彩与刚劲的线条仍在眼前挥之不去。79件展品虽只是潘玉良艺术长河中的一瞥,却足以让人触摸到一位女性艺术家用画笔书写的生命史诗:她的每一笔都像是一次突围——从传统的桎梏中突围,从性别的偏见中突围,从东西方艺术的藩篱中突围。她留给我们的,不仅是一幅幅价值连城的画作,还有生生不息的艺术精神。而她对自由的永恒追寻,正如她笔下那些背对观众的女性形象,不必转身,已然光芒万丈。