杀鬼子、救战俘,两个原本只拥有“活着”这样朴素愿望的平凡中国人,以“牺牲”为他们的“英雄壮举”画上了句号。只是可惜,他们的存在并不能满足人们对一部海难救援史诗影片最简单的期待。

■ 钟玲

“当一艘船沉入海底,当一个人成了谜,你不知道,他们为何离去……”

最初知晓东极岛,源于韩寒执导的电影《后会无期》,特别是对由邓紫棋所唱的主题曲中这短短几句歌词记忆深刻,并曾令我对东极岛心生憧憬。真正了解歌词里所提到的那艘船,则是因去年方励执导的电影《里斯本丸沉没》,在这部豆瓣网评分高达9.6的纪录片中,导演方励率领团队经过详尽的历史调查,寻访英、美、日、中四国核心当事人及其后代,揭开了“沉睡”在中国浙江舟山东极岛附近30米海底的二战“死亡之船”——“里斯本丸”号沉没的历史真相。

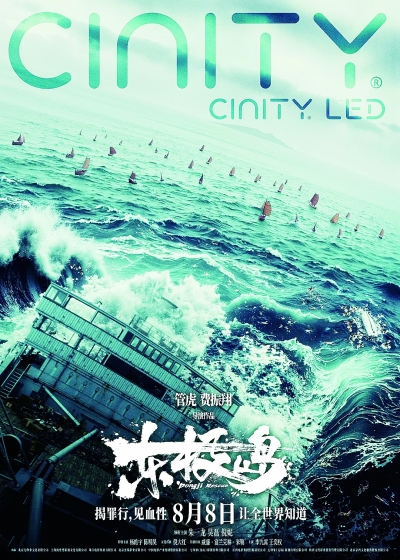

时隔不到一年,今夏,由管虎、费振翔共同执导的电影《东极岛》再次聚焦“里斯本丸”号,但与票房扑街但口碑极好的纪录片《里斯本丸沉没》的境遇不同,《东极岛》上映半月有余票房才突破3.7亿元,口碑更是不尽如人意,豆瓣至今未开分,且影片从公映后便批评之声四起。《东极岛》当真有那么不堪吗?

影片取材自1942年发生在东极岛的中国渔民营救英军战俘这一真实事件——彼时,在中国舟山附近海域,一艘名为“里斯本丸”号的日本货轮被击沉,上千名英军战俘被困于船舱之内。绝境中,东极岛上的一群渔民扬帆出海,为他们开辟出一条生路。

以这一历史事件为根基、东极岛渔民作为叙事主角,影片在长达133分钟的电影里,讲述了一个关于东极岛渔民勇救英军战俘的故事。

沉重的氛围里,影片雕琢出一个个鲜活的人物——

阿赑狂野不羁、内心缜密,阿荡善良淳朴、倔强执着。两人性格迥异,一个如火焰般炽烈不驯,一个如静水般澄澈坚定。他们之间的碰撞与磨合,不仅推动着故事步步深入,更折射出各自内心深处的成长与蜕变。而女主角阿花,她的身上带有海的野性、石的坚硬、风的自由,在父亲吴老大去世后,她以砸穿祠堂石墙的激烈方式打破当地“女人不能出海”的封建禁忌,带领着岛上的渔民奔赴海上救人。

虽以阿赑、阿荡、阿花为核心展开叙事,影片也并未忽视对群体形象的塑造,甚至每一位主要配角都各具神采、棱角分明,也在不同的危急时刻绽放出属于自己的人性光芒。例如,作为一岛之主的吴老大颇有威严,在日军上岛威逼他们交出逃脱的英军战俘时,他用生命誓死守卫岛上的渔民,只是可惜他的抗争不过是“螳臂当车”;外来的“逃兵”也是岛上的教书先生陈老师,在目睹日军上岛杀戮无辜之人时,他终于忍无可忍,拿着枪冲进日军驻守的堡垒,可惜未曾伤敌却断送了自己的生命,被日军以汽油浇身遭受烈火焚烧……他们交错闪耀的“高光”时刻,让这个故事升华为一段属于每个“普通人”的史诗。

影片里的故事还精心构筑了三重冲突,包括:自然对抗,滔天巨浪之中,简陋的渔船直面日军舰艇,极不对等的搏杀,凸显出战争的残酷本质;人性觉醒,长期隐忍、被迫沉默的渔民群体,完成从顺从到愤怒、从个体反抗到集体爆发的精神蜕变;跨文明纽带,阿荡与英军战俘纽曼以地球仪为媒介、跨越语言隔阂建立起的情感共鸣,深刻揭示了对家园的守护、对和平的渴望,是人类共通的愿望,超越国界与种族。

但遗憾的是,《东极岛》的缺陷也显而易见,影片对核心史实进行了大幅度的艺术改编,过多的虚构成分不仅难以令人信服,更在一定程度上削弱了历史本身的厚重与真实感。

诚然,纪录片与故事片当然是不同的,前者只需忠于史实,后者则需要艺术创作,并不追求事无巨细的全面记录,而是有选择地聚焦并进行戏剧化重组。但是为了强化戏剧冲突,影片虚构了核心人物的身份与关系,例如,设置了阿赑与阿荡两兄弟外来者的身份,以及阿赑与阿花的情侣关系。影片也放大了内部矛盾,例如,阿赑与阿荡和岛上吴老大庇护的其他渔民是对立面,而阿赑与阿荡在救纽曼一事存在分歧。更重要的是,影片重塑了“里斯本丸”号沉没这一事件的焦点:真实的历史中,东极岛渔民救人是出于人性本能,他们的出发点是无私的国际人道主义精神,而影片却将叙事重心转向个体意识的觉醒,从集体营救的壮举迁移至更为抽象和个人化的哲学命题上,导致主题偏离了历史原有的精神内核。

对于历史题材影片,尤其是英雄史诗,人们往往期待一种宏大的、致敬式的集体叙事,但《东极岛》的个体英雄叙事更倾向于导演通过历史来表达自己的人生观、历史观,其对人性复杂面的挖掘、寓言化的叙事、象征性的视觉语言,与公众对一段珍贵历史记忆的固有认知和情感期待明显相悖——人们想要的或许只是历史的再现,而导演交付的是借历史抒发的个人艺术感悟,这种创作上的错位,必然无法做到被更多观众接受、认同。强烈的个人表达,只是借历史之壳讲自己之事,是对历史的不尊重。

尽管如此,东极岛渔民热血的抗争路,还是让本就泪点很低的我,数次泪如泉涌。因为——日军的暴行是真实的,战争的残酷是真实的,生命的脆弱也是真实的……

“他们从海上来,又归于大海”……片尾,阿赑和阿荡最终又在海中相遇,他们的舍生取义与渔民的不畏生死施以援手一起换来的是384名英国战俘的生机。杀鬼子、救战俘,两个原本只拥有“活着”这样朴素愿望的平凡中国人,却以“牺牲”为他们的“英雄壮举”画上了句号。

如今看来,文首那几句灵感来源于二战沉船里斯本丸的歌词,刚好契合了《东极岛》中两位男主角的悲剧人生。虽然,他们的形象被网友调侃成“海尔兄弟”,但二人皆有原型,他们是可爱的、可敬的。只是可惜,在“里斯本丸”号沉没事件这一真实背景下,他们的存在并不能满足人们对一部海难救援史诗影片最简单的期待。