■ 陈姝

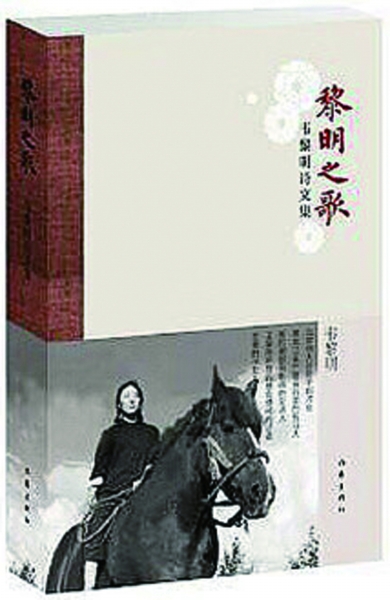

我是偶然知道韦黎明是一位女记者、女作家的。从偶然知晓她的名字,到真正走进她的精神世界,《黎明之歌——韦黎明诗文集》成了我与她跨越时空对话的桥梁。当指尖抚过书页,那微微泛黄的纸张携着岁月的沉香,悄然浸润心田。

韦黎明是谁?书的腰封上寥寥数语,勾勒出她精彩纷呈的人生轨迹——北京师范大学附属中学的才女、黑龙江生产建设兵团的牧马人、新时期颇具影响力的女诗人、王蒙称赞的“最会提问的记者”、诗人艾青的小女儿。

在文学的星河中,她的名字或许不及父亲艾青那般璀璨夺目,但她的文字,却如一颗独特的星辰闪烁着属于她自己的时代光芒。

她本名艾梅梅。出生那日正值寒冬腊月,窗外梅花凌寒怒放,父亲艾青望着雪中傲骨的花枝,为她取名“梅”。她也确如父亲期许的一样,在岁月风霜中始终保有挺拔的姿态,以坚韧不拔的意志穿行人间,最终将生命的芬芳沉淀为岁月里永不凋零的风景。

“凡是接触过梅梅的人,都觉得她除了有新闻记者的泼辣和聪慧外,还有一种大家闺秀的温润如玉。”陈洪生在序言中道尽了爱人眼中的韦黎明。38年风雨同舟,他们的爱情似幽谷清泉,涓涓不息,浸润着她生命的每一寸土壤,成为她笔下最温柔的底色。

而在哥哥艾轩眼中,她健谈、博闻强记,有着闪电般的解析力与喷薄的才情。然而,命运无常,她因病早逝,恰似星辰陨落,令人痛心不已。

带着难以释怀的惋惜与深沉的敬意,我认真阅读书中的每一篇文章。

在“诗歌卷”“小说、散文、回忆录卷”“书信卷”“人物特写、专访卷”“新闻报道卷”的篇章里穿行,每一首诗,每一篇文,都记录着喜怒哀乐,诉说着对生活的热爱与思考。让我认识了一个立体鲜活、充满故事的韦黎明。

在“诗歌卷”,《我们何必要惋惜》中写道:“我们与其在遗憾的泥沼中沉沦,不如昂首向前,拥抱未知的辽阔。”这份豁达与通透,正是她对生活的深刻理解。

翻开“小说、散文、回忆录卷”,《女性的解放该从哪里起步》《长征中的妇女》《在井冈山的日子里》《两位美丽勇敢的女性》等文章,宛如一幅幅生动的历史画卷,徐徐展开女性坚韧而伟大的奋斗史诗。她以细腻笔触深入探讨女性解放的命题,回溯长征与井冈山时期女性革命者的英勇事迹,刻画那些在历史长河中绽放光芒的美丽身影。她的文字不仅展现女性在时代洪流中的磨难与抗争,更挖掘出她们身上永不言弃的精神内核,令人震撼,也引发了我们对女性命运与解放之路的深思。

“书信卷”里,致父母、友人、亲友的信笺,似穿越时光的信使,将韦黎明心底最柔软的情愫娓娓道来。写给父母的文字,流淌着对亲情的眷恋与感恩;致友人的信,满是志同道合的默契,谈文学、聊理想,炽热的文字中跃动着灵魂共鸣的火花;而那些写给朋友的书信,琐碎日常与暖心问候交织,如同冬日炉火,传递着绵长而温暖的情谊。这些书信不仅是她与他人情感联结的见证,更让我们得以窥见她丰盈的内心世界,在一笔一画间,感受岁月沉淀下的深厚情感与温度。

在“人物特写、专访卷”中,《长城万里笔如椽——老作家周而复先生》一文中,我跟随她走进采访现场,开启一场跨越时空的文学对话。她以细腻灵动的笔触和极具画面感的描写,将周而复先生的居所、神态、言谈举止刻画得栩栩如生。这让我深刻体会到,一篇优秀的人物特写,不仅要展现人物风采,更要通过人物的故事和思想,传递有意义的信息和价值。

在“新闻报道卷”中,文化、经济、文学艺术等领域她皆有涉猎,题材之丰富、视角之多元令人赞叹。以《落进春天的土地——大陆改进残疾儿童现状纪实》为代表,这些报道不仅拥有诗意盎然的标题,更以扎实的内容、细腻的笔触深入挖掘社会百态。

每一篇文章都是精心雕琢的典范,从选题策划到行文结构,从事实铺陈到情感传递,皆展现出专业记者的深厚功底与人文情怀。

韦黎明笔下那份对文学的坚守,对新闻的热爱,何尝不是她献给人间最赤诚的感动?

如今,她已离世十余年,但她那些镌刻着时代纹路的作品,早已化作永不熄灭的灯塔,在文学的长河中为后来者指明方向。

当我们读着“落进春天的土地”这样的标题时,能触摸到文字里未冷却的体温,那是她把对新闻的赤诚与对人的善意揉进了每一个字符。稿纸间的墨香里,藏着她作为记者“最会提问”的敏锐,嵌着她身为诗人“不将就”的倔强,更凝着她面对人间时“要记录美好”的赤子初心。

在记者与作家的身份间,韦黎明自如地切换,从街头巷尾的小人物到时代浪潮里的大事件,她都用心记录。她教会我们,文学不仅仅是文字的堆砌,更是对生活的热爱与对人性的关怀。

法国作家福楼拜曾说:“文学就像炉中的火一样,我们从人家借得火来,把自己点燃,而后传给别人,以致为大家所共同拥有。”韦黎明正是这样的“传火者”,她以笔为薪,在岁月中点燃了属于自己的文学之火。我们接过这簇跳动的火种,将热爱融入生活,记录时代的温度与厚度,让这份对文学与真实的坚守生生不息,便是对她最深的致意。

正如她所写的诗句一样,藏着永不熄灭的希望:

残冬过去

痛苦的犁刀

犁过心田

又将是一个

春意盎然的

新天地

这不仅是她对未来的信念,也是她留给世界的温柔火种。