□ 中国妇女报全媒体记者 姚建

□ 徐杰 王传武

□ 山东政法学院学生 庄美原

5月,厉家寨村将迎来一年中最繁忙的时节,“打”着高铁摘樱桃的游客们涌入被誉为“中国樱桃第一村”的厉家寨,坐上高铁的樱桃也会走出村庄奔向全国各地。现在的人们根本难以想象厉家寨曾经是“早上汤,中午糠,晚上的稀粥照月亮。”

愚公移山,厉家寨成为“好例”

厉家寨,位于山东省临沂市莒南县坪上镇,三面环山,一面是水,因地形地貌恰似一座山寨而得名。一天的辛苦劳作后,厉家寨的村民经常聚在一起闲聊家常,身后是23栋高层住宅楼。站在村口,眺望远处群山,若隐若现的陡崖峭壁仍能不时唤起村民70年前关于这里的记忆……

“穷山恶水种地难,又怕涝,又怕旱,十年就有九年歉。沙子岭,旱龙岗,石头渣子上种谷,耕地碰断犁,锄地叮当响。”这段顺口溜,是20世纪50年代厉家寨“穷山恶水”的真实写照:荒山秃岭,沟壑纵横,水土流失严重,仅存的土地中,75%是麻岩山岭,25%是褐土地,全村300多户人家,只有6500亩薄田。厉家寨和周边72个村一比,相当落后。

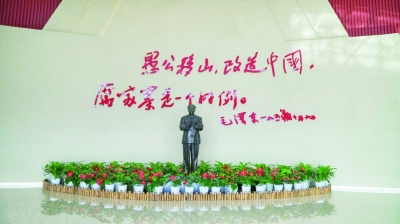

穷则思变。1951年,厉家寨村第一任党支部书记厉月坤带领村民深翻地、整梯田、修水库,厉家寨人大规模整治山水的大幕就此拉开。1955年,办起“大山农业合作社”后, 厉家寨人削梁、填沟、垫沙滩,在山沟里造出了“跑马田”。1957年,厉家寨人继续整修高标准农田3000多亩,粮食亩产达到了500多斤,创造了农业发展的“奇迹”。消息传到中南海,毛泽东主席欣然批示:“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例。”

乡村振兴,厉家寨“好例”不断

在厉家寨展览馆,一幅幅展板,带人们穿越回那段艰苦奋斗的岁月。厉月坤、厉月举、厉日耐……厉家寨人在几任党支部书记的带领下,不断改良土地,提高生产力。70年间,一代代厉家寨人延续愚公移山的精神,在乡村振兴的道路上不断耕耘,成为全国农业战线上的一面耀眼的红旗。

改革开放以后,不满足于温饱的厉家寨人继续探索新农村发展之路,村民的钱袋子不断鼓了起来。厉家寨靠海、背风、向阳,整体环境适宜大樱桃种植,1995年,村党支部带领部分村民外出“取经”,到山东烟台学习樱桃种植经验。从引种、育苗,到推广,占据了天时、地利、人和的厉家寨人凭借樱桃种植个个鼓起了钱包。

“红灯”高挂,“黄蜜”香甜,厉家寨的樱桃还被列入全国“名特优品”农产品目录,而厉家寨也成为“中国樱桃第一村”。去年5月,厉家寨樱桃在全国樱桃大赛上一举夺魁。据估算,厉家寨樱桃品牌价值已达4.47亿元。

2019年11月,鲁南高铁正式开通运营,厉家寨站成为沿线上唯一一个用村庄命名的高铁站。凭借高铁便利,思想活络的村民们搞起了高铁采摘游,樱桃采摘直播也在短视频平台火爆起来,新鲜的樱桃和深加工产品搭乘“复兴号”,实现了“当日递”和“次日达”。

宽阔的柏油马路,连片耸立的住宅楼,今天的年轻人唯有在厉家寨展览馆老馆才能找到一点贫穷的记忆,而这些记忆早已通过祖父辈攻坚克难的愚公精神内化为他们接续奋斗的不竭动力。