井冈山,白天有白天的气魄,夜晚有夜晚的意境。红色书店,窗外有受用不尽的绿色和新鲜空气,店里的灯光,柔和又富有感召力,照亮了读书人的面庞。

巍巍井冈,厚土深根,薪火相传,“小红军”讲解员,似朵朵革命的“胜利之花”,让我们真切感受到红色基因的传承和井冈烙印的力量。

群山环绕的神山村,一年四季仍有拨不开的云雾,但如今,糍粑越打越黏,生活越过越甜……新农人,新希望,正在这里蓬勃生长。

■ 中国妇女报全媒体记者 朱莉

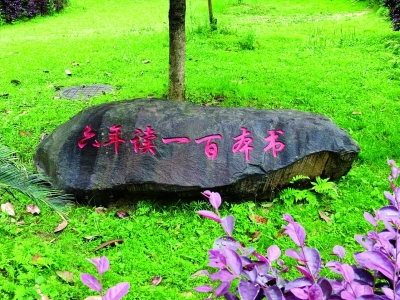

寻根,缅怀,敬仰,传承,在井冈山,如果短暂的停留,还嫌不够,那就静静地读一本红色经典吧,读读百年来我们党的初心和百年来波澜壮阔的征程。

为庆祝中国共产党成立100周年,推动书香社会建设和推进文化强省建设,5月24日,“追寻光辉足迹”主题阅读活动在井冈山举行,中国妇女报全媒体记者随“书香中国万里行”走基层巡回采访团来到井冈山,追寻聚焦井冈山的全民阅读。

红色书店·红沙发访谈·《琵琶围》

此次井冈山站的全民阅读“红沙发”访谈活动,是在井冈山红色书店进行的。受邀做客“红沙发”的嘉宾有作家、出版人、发行人、读者等,大家围绕井冈山精神、红色阅读、红色出版、红色传承等话题开展对话。

作家温艳霞带来了她的新书《琵琶围》。这部入选全民阅读“赣版十大好书”的《琵琶围》,是以赣南原中央苏区贫困山村“琵琶围”为蓝本,艺术再现了老区独具特色和情怀的脱贫奇迹。

《琵琶围》这部书的写作发端很早。有了想法之后,温艳霞从江西省扶贫办主任那里拿走了几大袋子资料,还买了很多书,甚至包括脱贫攻坚当中涉及的产业,比如怎么种香菇、水稻。回到家,她读了几个月,然后下到赣南采访。

温艳霞以前写过一本反映江西库区移民搬迁的长篇报告文学《大山作证》,也采访过赣南的留守儿童,她觉得她了解扶贫工作,而且她的老家就在赣南,中央苏区的红色基因一直在她的血脉里奔涌着。她觉得这本书写起来不会太难,然后她就奋笔疾书了10多万字,拿给出版社的编辑们看,他们不客气地说:“您这个作品,皮太厚了,切下去半天没有看到核儿。”

她又重新下去深入调研,反反复复地采访,她发现现在的精准扶贫,和原来的扶贫工作是不一样的。

一位驻村第一书记说:温作家,我们扶贫干部是给乡亲们当儿子当孙子的,这不是骂人的话,孩子们都出去打工了,政策这么好,老人不愿意走,但老人家有病有痛了第一个想到的是我们,我们得帮,这也是扶亲情。

有一名残疾人,住救困房,村里每周给他送菜送油送柴,这位兄弟拉着她的手说:像我们这种人,如果没有党和政府,我现在骨头都可以打鼓了。

一位扶贫干部还带着她去一个脱贫的村里几户人家吃过结婚酒,几家人的第一杯酒,敬的都是党和政府。

所以,《琵琶围》书中塑造的何劲华、金彩凤等扶贫干部,石浩财、许秀珍等脱贫对象,以及哑伯和橘子婆等老红军与军属,都有迹可循。

温艳霞说,脱贫攻坚有着非常完善非常繁杂的制度设计,比如我要把金融扶贫、消费扶贫、孝老爱亲扶贫政策,等等,这些制度融入这个作品人物的命运、性格,架构起一个故事,一个矛盾冲突,这个非常考验我对政策的理解。

“红云飘落赛歌台,石头板上种鲜花。若是迎来金太阳,苦藤也能结甜瓜。”《琵琶围》以一首峙城客家歌谣开篇,这也是作家笃定的信念。

已经是晚上八九点钟了,井冈山红色书店的灯光还亮着,一位来井冈山研学的青年人,在书店的“井冈山干部学院图书”专架,停留了很久,他已经连续几天每晚都来红色书店读书了,此时他手中正在翻阅的是一本1993年出版的《毛泽东的哲学世界》。

井冈山市新华书店经理肖怡介绍,井冈山红色书店的前身是井冈山市新华书店,从2015年开始,红色书店中的红色读物已经有了两万多个品种。5月24日,井冈山红色书店被授予“书香中国万里行活动基地”。

井冈山,白天有白天的气魄,夜晚有夜晚的意境。红色书店,窗外有受用不尽的绿色和新鲜空气,而店里的灯光,柔和又富有感召力,照亮了读书人的面庞。

从“红军老战士曾志墓”到“小红军”讲解员

“魂归井冈——红军老战士曾志墓”,在“小井红军烈士之墓”左侧的一处僻静的山坡上,曾志的一部分骨灰就洒在一棵石楠树下,融入井冈,在这里她可以永远地静静地陪伴130多名牺牲的小井红军医院的红军战士 。

曾志,井冈山斗争时期的一名红军女战士,她从15岁进入湖南农民运动讲习所,加入中国共产党,参加湘南暴动、上井冈山、驰骋闽东、转战延安、奋战东北,到建设新中国,她都身体力行,率先垂范。

1928年,为了改善红军伤病员的医疗条件,红军官兵们纷纷将平时发的伙食尾子捐献出来,军民们就地取材,投入到红军医院的建设中。曾志任小井红军医院党总支部书记,那时她已怀孕7个月,还挺着大肚子和大家一起上山砍木头,背木头,为了解除伤病员们的痛苦,她想尽一切办法。曾志的一生出生入死,历尽了种种艰险坎坷,但她始终信念坚定,成为久经考验的忠诚的共产主义战士。

在小井医院——中国红军第四军医院旧址,二楼的一间病房设为“曾志图片展”展室,这个非常朴素的图片展,似乎让我们阅尽了曾志了不起的革命一生。从青春到暮年,每一帧图片中的曾志,都风采卓然。我们不仅览读了她的生平,也领悟到了这位革命者的精神风貌。

忘不了,曾志图片展最后一块展板上的两行叩动心弦的大字:“您所奉献的远远超出一个女人;您所给予的远远超出一个母亲!”

在井冈山小学的“红色文化长廊”,我们见到了一位“小红军”讲解员,四年级的石夏嘉,她是曾志的后代,小姑娘为我们讲起了她的太祖奶奶曾志与井冈山的故事。井冈山小学校长张青云告诉记者:在这里读书的还有几十名井冈山红军的后人,像石夏嘉这样的“小红军”讲解员,学校先后培养了近700名。巍巍井冈,厚土深根,薪火相传,这一朵朵革命的“胜利之花”,让我们真切感受到红色基因的传承和井冈烙印的力量。

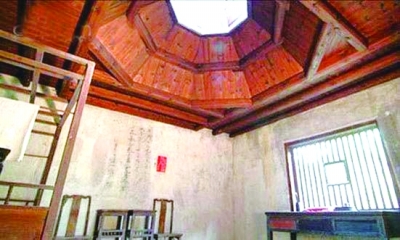

八角楼的灯光和神山村的骄傲

很早就听说过“八角楼的灯光”,它有着极为特殊的革命意义,但如果你没有亲临井冈山茅坪乡茅坪村,没有登上通往毛泽东卧室兼办公处的窄窄的楼梯,没有抬头仰望居室顶上的斗八藻井,也就是那个八角形的天窗,看着阳光从那里洒进屋中,你就很难想象八角楼的样貌。

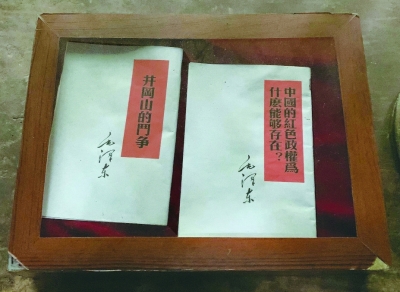

1927年10月至1929年2月,井冈山斗争时期,毛泽东经常在八角楼居住和办公。他经常在此召开军民座谈会,整理调查报告。我们看到了楼内陈列着的毛泽东当年用过的床架、办公桌、茶几、靠椅、大砚台、竹筒铁盏青油灯等物品。那盏被熏黑的、靠灯芯燃出豆点亮光的油灯,令人难忘:一个20厘米高的竹筒做托儿,上面放置一个盛有灯油和灯芯的浅底小铁勺,两侧还有一个便于手提的竹皮拧成的竹梁。

正是在这盏小油灯微弱的亮光下,毛泽东写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》两部光辉著作,总结了井冈山革命根据地斗争经验,阐明了中国革命发展的规律,提出了“工农武装割据”的光辉思想。正如陈毅曾经说过的那样:“毛泽东的哲学在井冈山就搭起了屋架……”,八角楼的灯光在茫茫黑夜里照亮了中国革命胜利的道路。

神山村,也在井冈山茅坪乡,位于黄洋界脚下。神山村云雾缭绕似人间仙境,烟雨缥缈若世外桃源。神山村虽美,却一直穷,穷得村里的年轻人有不少“逃山”逃出去了。

2016年2月2日,习近平总书记来到神山村,发表了“在全国建设小康社会的征程中,不落下一个老区群众”的重要讲话。神山村备受鼓舞,农户们实在是觉得骄傲!

变化就这样开始了,短短几年间,神山村,一户一亩茶竹果、一户一栋安居房、一户一个农家乐、一户一张保障网……

在村口不远处的一家农户的土特产店,记者一行纷纷购买他们自产的黄桃干、竹笋干、茶叶、蜂蜜、糍粑等,神山待客有诚意,价格都不高,大家还品尝了仅三元一碗的“神山天然凉粉”,味道很像冰粉,是甜的、爽的。这家农户的主人说:“山还是原来的山,可日子真的不一样了。”

真是的,虽然群山环绕的神山村,一年四季仍有拨不开的云雾,但如今,糍粑越打越黏,生活越过越甜……新农人,新希望,正在这里蓬勃生长。