■ 张国男

我父亲李公朴和邹嘉骊的父亲邹韬奋是亲密的战友。1935年11月,阎宝航、李公朴、邹韬奋等人在上海成立东北社,以支援东北人民抗日救国活动。1936年5月31日,全国各界救国联合会在上海成立,他们两人都是领导人成员。11月23日凌晨,李公朴和沈钧儒、邹韬奋、章乃器、史良、王造时、沙千里等7人,在各自家中被国民党当局以莫须有的“危害国民罪”逮捕,即震惊中外的“七君子事件”。1937年7月31日,国民党政府迫于全国人民的压力不得不对七君子宣布取保释放。他们出狱后,先后到了武汉,12月,李公朴和沈钧儒一起创办《全民周刊》。1938年7月,《全民周刊》与邹韬奋主办的《抗日三日刊》合刊为《全民抗战三日刊》。这是两位父辈最后,也是永别的一次并肩战斗。

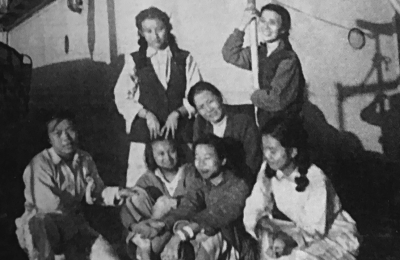

我和嘉骊是同时代的人。我们的少年时代都是在逃难惊吓中度过,而且都是和父亲聚少离多。和嘉骊真正接触是在1948年10月28日,地下党潘汉年、连贯等部署,委派我父亲的老部下、老同事王健,护送我母亲带着我和弟弟、邹伯母带着嘉骊、萨空了的女儿苦茶和苦荼、张冲的女儿张潜乘坐“湖南号”货轮,从香港同船北上,通过天津的国民党封锁线到华北石家庄解放区。我和嘉骊在一起待了12天,虽然她比我大一岁,但是大家都叫她小妹,她那瘦弱的身体和我站在一起也像我的小妹。在船上我们6个少年经常到甲板上唱歌跳舞,嘉骊有时则站在一旁笑眯眯地观看,有时也情不自禁地加入我们当中。

11月18日,是我们进入国统区天津后的惊险时刻。船到天津塘沽码头停泊靠岸。本准备下船,不料,警备司令部的宪兵到了岸上,一个宪兵小头目跑上船来,命令甲板上的乘客下舱,空气极度紧张。这时上来一位穿皮衣的宪兵,他命令码头工人马上拆掉走梯跳板,然后叫华人买办把乘客的名单拿出来检查。

王健这时不顾一切地挤到工作人员当中,他看见小头目手里的一张纸条上写有六个字:“马X伦李公樸”,马字下面那个字很模糊,根本不像“叙”字,第六个字笔画写得很粗,一看就知道是“樸”字之误,旁边还盖了一个图章。领头的手里拿着登记表格,开头就叫“李小兰”,这是我的化名。宪兵先盘问我的身份与来历,我毫不慌张,回答得很流利,我母亲接着说:“我是她的母亲,回北方是为了探亲,为了家务事。”宪兵问我们天津的地址,母亲按照王健叮嘱的把住在英租界的商人钟先生的地址告诉了他们,领头的记了下来,之后便让我们三人到甲板上去。然后叫“李沈英”,这是邹伯母的化名。可能是因为她化名姓李,所以盘问的比较详细。盘问完后,邹伯母便带着小妹迅速下船上岸。女宪兵开始搜查我们的身体和行李,看得非常仔细连一张纸片都不放过。突然,看见我母亲的箱子里有一个大相框,里面没有照片,就把夹层打开了,抽出了一张我父亲的底片,问我这是谁。我一时紧张不知怎么回答,就说我不知道,你问我母亲吧!母亲机敏地回答说是公公。又问叫什么名字,我母亲说叫“李仁保”。现在想起来都后怕,因为我弟弟化名是“李仁杰”,哪有孙子的名字和祖父的名字差一个字的,像兄弟排行。我父亲33岁就开始留胡须, 幸亏底片上看不出年龄,只看见大胡子,像个老人。是我父亲标志性的长胡须,帮我们过了这个鬼门关,这也说明这些特务对我父亲和家里的情况一点也不了解。

下船后,王健把我们一家三口和张潜交给了钟先生。邹伯母、嘉骊等人则去了天津的“裕中饭店”。在饭店里,邹伯母告诉王健,女宪兵曾经问她认不认识李公朴夫人。王健把他看到的宪兵手里的名单情况告诉了她,这就更证实,这次他们要搜查的对象就是我母亲。这其中还有一段插曲,苦茶、苦荼下船时,在船上就纠缠她们的那个穿皮衣的宪兵继续死缠烂打,王健为了保护两姊妹,带着邹伯母和嘉骊也住进了裕中饭店。在饭店里,那个宪兵曾跟苦茶她们说,他是稽查处代处长,“湖南号”船上有两个重要的“奸匪”没有抓到。这其中一个“奸匪”,定是指我的母亲。后来我们得知马叙伦在那天搬家,并没有上“湖南号”,可见在香港所有民主人士都受到国民党特务监视。

王健到钟先生家拿了80块钱,又赶回裕中,大家议定第二天一早让苦茶苦荼搬到她们父亲的朋友家去住,邹伯母和嘉骊则去北平邹韬奋的妹妹家。第二天,王健把邹伯母母女顺利地送上了去北平的火车。

我们再次相见是在1975年,在北京三里河南沙沟邹家华大哥家里。我和王健去探望邹伯母,王健和我于1950年结为伴侣。这次我们见到了20多年没见的嘉骊,她还是那样温柔但面带病容,原来她在70年代早期,在四川绵阳出差时感染上了乙型肝炎,之后的一段时间里邹伯母便陪她在北京看病。

1980年后我陆续收到嘉骊写的书。2020年7月收到她最后一本著作《我的文字生涯》,读了嘉骊的这本佳作非常感动,没想到我书架上的一本本有关邹韬奋大本头的书都是出于一个柔弱女子之手编出来的。编辑一本书其实是需要克服很多困难的,我们都知道嘉骊从小体弱多病,要完成这样大的工程是需要很大的毅力。从此书中也让我了解到,1944年6月1日,邹韬奋自感病情转危,要求口述遗言。6月2日由徐伯昕记录,有关嘉骊,是这样记录的:“小妹爱好文学,尤喜戏剧,曾屡劝勿再走此清苦文字生涯之路,勿听,只得注意教育培养,倘有成就,聊为后继有人以自慰耳。”她父亲的遗言影响着她的一生,既有疼爱又有期待和鼓励。

1996年7月,我去常州参加父亲遇难50周年的纪念活动。和嘉骊联系时,得知邹伯母生病住院,我和王健去医院看望。见到了又20年未见的嘉骊,此时,她在医院照看着妈妈。16年后,2012年4月27日,我去上海参加史量才创办的《申报》140周年纪念研讨会。前一天我去嘉骊的家里看望她。多年未见,我们谈得非常开心。中午她还请我和女儿吃了一顿丰富的午餐,此后我再也没有去过上海,和她也再未相见。但是我们的联系从未断过。有一次她给我打电话说:她整理爸爸的材料里有这么一件事,她父亲在苏州高等法院看守所里,想翻译一本英文书,但又怕翻译不好,和我父亲商量。我父亲就鼓励她父亲翻译这本书,还答应翻译完后帮他校对。后来我在翻阅父亲的日记时,看见里面记载着帮她父亲校阅的事情,也印证了这个事实。有一次我发现父亲1937年6月3日的日记里写道:“今晨邹、章、沙三夫人联袂来所,邹太太并带了小女儿来,一时热闹起来。 ”我便打电话告诉她我父亲日记的内容。她高兴地说:我有印象,我跟妈妈去苏州看守所看过爸爸。这回我有文字记载并知道了日期。

2014年的一天接到她的电话:她把她妈妈和宋庆龄多次的书信往来编辑了一本书集,她的这本书从出版局经送到统战部审查后,久久没有收到审批情况的消息。希望我能找到统战部的熟人,帮她催催。我找到统战部组织部的一位熟人,不久我便接到她的电话说出版局已批了书号,可以排版复印了。 2015年1月我有幸读到了嘉骊送给我的这本《别样的家书》。

后来我和嘉骊加了微信,联系更密切了。她为了写《我的文字生涯》这本书,多次和我联系,核对1948年11月从香港进天津过海关到北平的一些情况。嘉骊以此书为自己有意义的那段人生画了一个圆满的句号。我的这些片段回忆能看出父辈的情谊传给了我们,我们很珍惜这份友谊,我们也没有辜负他们的期望,继承了他们的遗愿不断奋斗。

嘉骊已经圆满完成父辈的愿望,去年她的90大寿,因疫情,我未能到上海为她祝寿,很是遗憾。我还有不少任务没有完成。我协助江苏省常州市民主同盟,计划出版李公朴小丛书。第一本《公朴书信集》正等待出版局的书号即可出版。第二本《李公朴日记》和《李公朴文集》补充版都已编好,准备送审。这段时间我完成了有关父亲和沈钧儒、高士其、艾思奇三人的友谊三篇文章,并己发表。准备分别写张光年(光未然)、周巍峙两人的友谊,待发表。在嘉骊的鼓舞下,我准备用王健80多年以来精心保存下来的宝贵资料写出父亲一生为民主,为新中国的奋斗史。虽然他们那一代人没能赶上新中国成立,但是我和嘉骊作为他们的后代,都过上了幸福的晚年生活,我们相信他们在天上看着我们也会露出满意的微笑。