■ 中国妇女报全媒体记者 周丽婷

见习记者 黄威

■ 吴亚平 文/摄

六月的夏夜,山村的灯火如天空的星星闪烁。

送走了游客,赵庆录、李秀枝两口子坐在客厅的圆桌旁,随手翻看整理的诗集。诗意涌来,李秀枝就拿起笔,在本子上开始创作。

“写得也许不好,但是自个儿的心声抒发,写完了就自个儿欣赏。这是最好的消除疲劳的方式。”赵庆录笑着对中国妇女报全媒体记者解释。

儿女在外地工作、成家,将近花甲之年的两位老人,就这样过着惬意而又富有诗意的生活。

小山村因诗而名

“我们村原先叫上庄村,因为出了好几个诗人、作家,后来就改叫‘诗上庄’了。”赵庆录向记者介绍。

诗上庄,坐落于燕山脚下的河北省承德市兴隆县安子岭乡,是个有着500多人口的小村。这里群峰林立,树木葱郁,溪水清流,金果飘香。美景育诗人,村里先后走出了4位中国作协会员、11位省作协会员,其中,当代著名诗人刘章和他的儿子刘向东、侄子刘福君并称中国诗坛“三刘”。村里许多村民都会咏诗,上庄村也因此被誉为“诗上庄”。

“上庄是我的出生之地、灵魂的家园。在外人看来,不过是野山、杂树、白云、青草、走兽、飞禽,还有忙忙碌碌的山民,而在我,是诗、是画、是经、是史。那是让诗歌开发的圣土,是让情感喷发的老井!它是我采不尽的富矿。”刘章在“三刘”合著的《诗上庄》诗集自序里这样写道。

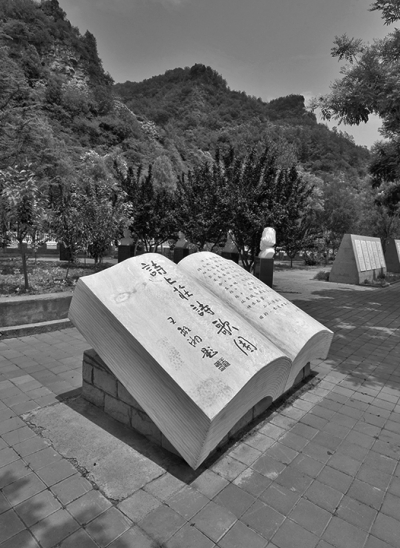

2012年,《诗上庄》首发式在上庄村举办,上庄村的村名从此渐渐被“诗上庄”所取代,小山村也启动了诗上庄模式。时任承德市作协副主席的刘福君和上庄村“两委”拟定了五年建设计划,让十里溪沟、8个自然村,形成了一条“诗链”。短短几年的工夫,诗歌碑林、诗歌长廊、诗歌广场一一落成,村里还立起了古今中外诗人的雕塑,镌刻上他们的经典诗句,打造出诗上庄独特的人文景观。

2015年8月,刘福君操办的首届“中国·兴隆诗上庄”国际诗歌论坛在这里举行。也就是从这年开始,诗上庄越来越多的村民“一手锄头一手诗”,创作热情一发不可收拾。从白发老翁到稚子幼童,读诗、背诗、写诗,成为乐事;在家里,大人孩子、夫妻婆媳,也比赛着写诗。

从2015年至今,诗上庄已成功举办了三届“中国·兴隆诗上庄”国际诗歌论坛。论坛期间,多个国家和地区的著名诗人、诗评家齐聚诗上庄,与当地农民诗人一起举行赛诗会。原来寂寂无闻的小山村,渐渐名扬海内外,引来无数游客。2020年,诗上庄被农业农村部列入“中国美丽休闲乡村”。

一草一木皆成诗

“每天早晨一睁眼就写诗。山泉水流淌的声音,像伴奏;大白鹅在水中叫唤,像唱歌。”李秀枝对记者说,自2015年至今,她写了400多首诗,整理装订了三大本诗集。

有感于诗集的整理,李秀枝创作了一首诗歌:“百首诗集是我家,夫妻二人把诗抓 ;平日都在农田里,扔下锄镰把笔拿。夫妻写出诗上庄,到处都是诗行行;男女老少齐读诗,上庄处处艳阳天。”

山村的夜晚微凉,赵庆录、李秀枝夫妇热情地为记者朗诵了赵庆录写的《我的上庄》:

清晨,

我站在村头,

看见一块块竖起的巨石,

那是昆明的“石林”吗?

走近前,

看见巨石上面刻满古、今、中、外名人的诗文,

哦,我明白了,

这就是我“诗上庄”创有奇迹村貌的“碑林”。

阳光下,

我来到地头,

看见一行行站在这里的花卉、小树,

那是陶渊明的“世外桃源”吗?

走近前,

看见那是绿化我祖国大地的苗圃,

哦,我明白了,

这就是我“诗上庄”勤劳的人们走向富裕的路。

黄昏,

我走进村部,

看见一排排“仙鹤”落在村部广场,

那是丛林中的“莺吟燕舞”吗?

走近前,

看见妙龄的姑娘、英俊的小伙在翩翩起舞,

哦,我明白了,

这就是我“诗上庄”文明的文艺演出。

啊……

我的“诗上庄”,

你又向小康文明村迈进一大步,

即将走向新的辉煌……

“我觉得这首挺好,有节奏,有味道!”李秀枝夸赞丈夫道。赵庆录不好意思地说:“好不好再说,我觉得能写出来就挺好。”

在诗上庄,记者还读到其他村民写的诗歌。妇女王亚丽创作的《诗上庄桃源居》:“绿水青山一片天,桃源梦境落人间。如今我辈居福地,不羡佛来不羡仙。”出过诗集的农民张金来写的《梨花》:“似雪梨花挤满枝,冰肌玉骨令人痴。拾来素雅群山醉,惹得清风瓣瓣诗。”……

“村民们都是见啥写啥,一针一线,一草一木,春夏秋冬,风霜雨雪,都能成诗。就连厨房里择菜,田野里除草、打栗子、收红果,也都作诗。”李秀枝说。

曾经有人对农民写诗表示质疑,刘福君说:“中国最早的诗歌总集《诗经》就是百姓间的口口相传而成的,诗歌原本就来自民间,村民读诗写诗其实是诗的回归。”

诗歌改变生活

村民们的日子和诗歌连缀起来,山清水秀的诗上庄在“世外桃源”般的风光外,多了人文气息,越来越多的城里人慕名到村里参观旅游。一个个农家乐相继开办。每个农家乐都有一个诗意的名字。

2017年,李秀枝和丈夫也办起了农家乐“关雎农家”。记者看到,他们家门外种着挂了不少青果的苹果树,墙上写着《诗经·关雎》诗文,院子里种了一些蔬菜,客厅里挂着家风家训“天道酬勤”,一派农家风光。

“我们家现在有8间客房,能住20多人。一年基本上从‘五一’忙到‘十一’。”赵庆录说,“一年靠农家乐能挣个5万元左右,再加上种着40多亩板栗、20多亩山楂,还有,我是个技术工,打一天工就能挣300元,一年收入不少。没事的时候就写写诗,客人来了,我们会和他们一起吟诗、作诗……”

与诗歌相伴,让李秀枝夫妇和诗上庄村民们的生活更加丰富,日子过得更加滋润。