潮剧又名潮调、潮州戏、潮音戏、白字戏等,是闽南语系的传统地方戏剧之一,广东四大名剧(粤剧、潮剧、汉剧和雷剧)之一。潮剧是用潮汕方言(漳州南部用闽南方言)演唱的一个古老的传统地方戏曲剧种,以优美动听的唱腔音乐和独特的表演形式,融合成极富地方特色的戏曲而享誉海内外。潮剧是连接海内外2000多万潮汕人的精神纽带,也是潮汕文化的重要组成部分。

“海内外凡有潮音之地,无人不闻姚璇秋”,这是外界对国家级非物质文化遗产代表性项目潮剧国家级代表性传承人姚璇秋的艺术成就和影响力的生动描述。

70多年来,姚璇秋将毕生精力都贡献给潮剧艺术表演,一心一意为人民服务。姚璇秋近日对中国妇女报全媒体记者表示:“只要潮剧有需要,我随时听命,继续为潮剧的发展作贡献。”

■ 口述:姚璇秋 著名潮剧表演艺术家

■ 记录:林志文 中国妇女报全媒体记者

黄剑丰 作家

新中国成立后党培养的第一代潮剧演员

我是20世纪30年代出生的,其时日本侵略中国,把我的家乡澄海给占领了。父母被迫带着我们几个孩子到处逃亡,原本略微过得去的家庭也困难重重。随后父母先后离世,我们成了孤儿,跟着守寡的大伯母一起生活。大伯母没能力养三个孩子,于是将两个哥哥送到孤儿院。两个哥哥被安排到孤儿院的潮剧团,跟着教戏先生学戏,这个潮剧团的演出费可以弥补孤儿院的运营。那时,我经常去孤儿院探望两位哥哥,所以接触到了潮剧。当时澄海逢年过节也演戏,我经常去看,潮剧动听的旋律唱腔,还有优美的身段表演,让我如痴如醉。

抗战胜利后,哥哥们从孤儿院回来了,我跟着两位哥哥学了些潮剧唱段。我们家附近有一家阳春乐社,两位哥哥经常带着我去阳春乐社唱曲。有一次我在阳春乐社演唱时,刚好老正顺潮剧团来澄海演出,他们听到了我的唱声后,把我带到剧团,让先生考我的唱腔,发现我唱得不错,希望我能加入剧团。那一年是1953年,之后我有幸成为新中国成立后党培养的第一代潮剧演员。

进入剧团之前,我看到过旧社会童伶制的残酷,演员是可以买卖的,进了戏班之后的演员毫无地位和尊严,经常受尽压迫。新中国成立后,戏班改称剧团,童伶制被废除,旧时被蔑称为戏子的童伶,翻身成了新社会的演员。进剧团之后,我亲身感受到党领导下的潮剧在进行改人、改戏、改制之后的全新变化。剧团的领导告诉我,现在时代不同了,演员不再受欺负,不再被人看不起。共产党就是全心全意为人民服务,演戏也是为人民服务,我们只要坚守岗位,演好戏,也是在为人民服务。当时我听到这话,铭记在心。在亲眼见到、亲身经历了党领导下的剧团建立了完整的现代演剧机制之后,我迫切追求进步,因此1956年我光荣地成为一名共产党员。当时我入党的初心就是听党的话,演好戏,为人民服务。如今65年过去了,我初心不改,坚持和潮剧走到底,回头来看,这个决定与坚持是正确的!

每一部戏都是我的最爱

进入剧团后,在老师的教导下,我通过第一个戏《扫窗会》打下了演唱基础。《扫窗会》是潮剧传统的折子戏,集中了潮剧表演、演唱、念白等功夫,先生们选了这个戏来为我“打功底”。每日凌晨四点半我便起床练功,为了练好《扫窗会》的下蹲矮步扫地前行这个动作,我有时候练到连上厕所都难以蹲下去。这个戏总共55分钟,在先生们的训练下,我足足学习了8个月。我想,既然要从事这个行业,就得刻苦练好基本功。

到外面去交流演出,我也不断学习其他剧种的表演,京剧《霸王别姬》中的双剑、《嫦娥奔月》中的绸缎、川剧《别洞观景》中的行舟动作以及汉剧中的水袖,被我融会贯通之后,用来丰富潮剧的表演程式。我演过的剧目连同折子戏算进去大约有40个。但是那时局限于实际条件,很多剧目没有录像,演过就没了。目前有音像录制下来的大约是十来个剧目。很多人问我最满意哪一部戏,其实这个问题很难回答。我演过的角色各有特点,我对每一个角色都是倾注一样的心血去演绎。戏曲是集体的艺术结晶,编剧、作曲、导演、演奏、舞美等等,缺一不可,每一个戏的剧本出来,都是要认真研读,认真演绎。

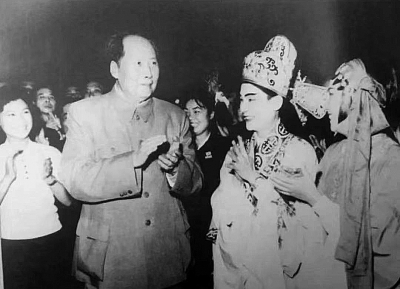

如果从成长的历程来看,《扫窗会》是我第一个首本戏,这个戏在全省戏曲汇演中备受好评,被我带到全国各地甚至上北京演给毛主席看,《苏六娘》《荔镜记》拍成了电影,发布到全世界,影响也很大,有这些作品作为铺垫,到了《江姐》《辞郎洲》《春草闯堂》这几个戏中,无论表演或者唱腔,相对比较成熟,唱腔与表演依稀可以看出我个人的一些风格。但是对于我来说,每个戏都是我的最爱。至于演得如何,观众的评说更有说服力。

为传承推广潮剧不遗余力

潮剧2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。和许多传统剧种一样,潮剧也面临着如何传承、如何更好创新、培养新人、传播推广、吸引观众、开拓市场等问题。我认为,传承,就是将潮剧经典的、剧种特色的东西原原本本地传下来。创新,必须在守住传统与剧种本色的基础上进行与时俱进的改革,没有传统为基础,任何创新都是空话。

戏曲前些年来遭遇了一个低潮的发展时期,这是难免的,因为改革开放打开国门,一大堆新鲜的文化艺术形式涌进来,大家抢着去感受新鲜,经过这些年的发展,社会稳定,人民温饱得到满足,外来的东西已经不再新鲜,人们回过头来开始关注本土特色的文化,国家也出台了对本土文化扶持的政策,新一代特别是“90后”这一批人,能够熟练地应用最新的网络技术,比如微信抖音微博甚至直播,以前一些被埋没的优秀作品,通过新时代新技术反而得到了新的传播,甚至很多人来问我,以前的潮剧怎么这么好听,以前怎么没有发现潮剧如此优秀等等。一大批新的青年观众通过网络的传播影响,成了潮剧未来的主体力量。所以这些年我一直在坚持传承剧本传统与本色的东西,但凡有需要我的地方,只要我能出席,我都会到现场与大家交流,助力大家的信心。传统的东西,剧种本色的东西守住之后,还要与时俱进,编新剧目,吸收现代化声色光电,服装、化妆、舞美都很漂亮,潮剧会有自己的一席之地的。

2000年我退休了,但我退而不休。我从事这个行业已经72年了,海内海外的观众也都说我是剧种代表人物,既然大家说我是代表,那么对于潮剧的传承与发展相关的,只要我做得到,我都会尽量去做。这些年的重点有几个方面的内容:一是继续传承潮剧的经典与传统,守住潮剧的根;二是配合接受新媒体的采访,通过自己的影响力去为潮剧鼓与呼。这些年有很多荣誉落在我身上,其实这些荣誉对于我个人来说,我是不看重的,这些荣誉都是剧种的,只不过是由我代表这个剧种去拿回来。去年习总书记来广东视察,专门提到潮剧,提到我,我倍感荣幸。

这两年来潮剧的发展呈现出一派生机。中国戏曲学院也专门为潮剧开了一个本科班,这对潮剧未来的发展是有巨大推动作用的,他们是潮剧未来繁荣发展的生力军,应该说,未来潮剧的发展会落在他们身上。

为了推广潮剧我一直不遗余力。我去过演出的地方包括越南、柬埔寨、新加坡、马来西亚、泰国、法国、澳大利亚等国家以及国内北京、上海、广州、杭州、武汉和中国香港、澳门、台湾等地区。印象最深的是1987年去到法国演出,充分感受到当地潮籍乡亲对潮剧的热爱。当时巴黎地区有两个华人社团,因为一些误解原因,两个社团有着矛盾,互不往来,我到了当地之后,通过两头走,与两个社团的领导沟通,请他们一起来看潮剧《苏六娘》与《梅亭雪》的选段,结果两个社团化解了过去的恩怨,携手团结。所以潮剧是联络乡情的文化纽带,后来这两个社团两年后还继续邀请潮剧团到法国去演出。

这些年,党和国家给了我太多的荣誉。2008年我被国家文化部确定为潮剧国家级代表性传承人,2010年荣获广东省首届文艺终身成就奖,2021年获得“2020中国非遗年度人物”、全国三八红旗手、全国优秀共产党员称号。今年我已经86岁了,应该说没有太多的精力去想其他事情,但是只要潮剧有需要,我随时听命,我会继续为潮剧的发展作贡献。