□ 中国妇女报全媒体记者 王春霞

在中国共产党历史展览馆,“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览现场,“两弹一星”精神部分,分五行展示了23位参与“两弹一星”事业的功勋科学家照片,格外引人注目。

1999年9月18日,江泽民同志在表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家大会上的讲话中,将“两弹一星”精神概括为:热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于攀登。

“两弹一星”精神凝聚着科技工作者报效祖国的满腔热血和赤胆忠心,反映出他们坚定的理想信念和崇高的精神境界。时值建党百年,回望“两弹一星”研制历程,仍令人振奋,催人奋进。

英明决策

1966年10月27日《人民日报》号外,1967年6月17日《人民日报》喜报,1970年4月25日《人民日报》《解放军报》印发的喜报。在中国共产党历史展览馆,这三张用红字印刷的报纸记录了我国“两弹一星”研制中令人激动自豪的时刻。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功;

1966年10月27日,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功;

1967年6月17日,我国第一颗氢弹空爆试验成功;

1970年4月24日,我国第一颗人造卫星发射成功。

邓小平同志曾深刻地指出:“如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

辉煌成就离不开当初以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的远见卓识。聂荣臻同志在回忆录中写道:新中国成立以后,当我们还在医治战争创伤的时候,世界上一些主要的大国已经实现了现代化,进入了所谓“原子时代”和“喷气时代”。更重要的是,我们已经有了抗美援朝战争的感受,技术装备落后,使我们吃了许多亏。

1955年1月15日,在中南海颐年堂召开的中共中央书记处扩大会议,很特别。毛泽东笑着对两位列席会议的知识分子说:“今天,我们这些人当小学生,就原子能有关问题请你们来上一课。”不过,这堂课却不允许记笔记。

这两个人中,地质学家李四光带来了一块黑黄色的放射性铀矿石标本,向大家讲解铀矿的勘探情况。核物理学家钱三强讲解了原子能的原理,介绍了当时各国原子弹研制情况。

这次会议作出一个决策:中国要发展原子能事业。毛泽东说:“这件事总是要抓的。现在到时候了,该抓了。”

路甬祥1999年8月23日在为《请历史记住他们——中国科学家与“两弹一星”》一书作序时写道:“随后,中共中央成立专门小组,负责指导原子能事业的工作;国务院设立了专门办事机构。1956年制定的发展我国科学技术的十二年远景规划,把原子能研究列为第一项重要任务。”

我国研制原子弹和导弹开始时曾得到苏联的技术援助,这些援助对我国原子弹和导弹研制的起步具有重要作用。但是从一开始,苏联的援助就以非军事性的为主,一般不提供军事应用方面的技术。

1959年6月20日,中共中央收到苏共中央的一封信,信中以当时苏联与美国、英国正在进行部分禁止核武器试验条约谈判,以及赫鲁晓夫与艾森豪威尔即将在戴维营举行会谈为由,提出暂缓按约定向中国提供原子弹的教学模型和图纸资料,等两年以后看形势发展再说。

聂荣臻在回忆录中写道:“到60年代初,我们碰到了三年自然灾害、政策上的失误和赫鲁晓夫领导集团停止一切援助所带来的巨大困难。”“面对着困难,科研事业特别是以导弹、原子弹为主要标志的国防尖端项目是‘下马’还是‘上马’的问题,形成了尖锐的矛盾。”最终,党中央决定“上马”。

赤子报国

研制原子弹和导弹,主要还是靠自己,关键是要有自己的一大批尖端技术人才。

1955年9月17日,经过多重艰难险阻,世界著名空气动力学家钱学森和家人终于踏上了回国之路。他在码头接受记者采访时说:“我打算尽最大努力帮助中国人民建设自己的国家,以便他们能够过上尊严和幸福的生活。”钱学森的回国,使由原子弹、导弹和人造地球卫星工程构成的中国“两弹一星”事业动力倍增。

“两弹一星”元勋郭永怀曾在1957年6月7日《光明日报》发表了《我为什么回到祖国——写给还留在美国的同学和朋友们》一文。他写道:“我作为一个中国人,都有责任回到祖国,和人民一道,共同建设我们的美丽的山河。”

为“两弹一星”事业做出贡献的一大批科学家,很多人放弃国外的优渥物质待遇,把个人理想与祖国命运紧紧联系在一起,把个人志向与民族振兴紧紧联系在一起,“干惊天动地事,做隐姓埋名人”,把青春和生命奉献给新中国国防建设事业。

1958年,邓稼先在接受研制核弹历史重任的那天夜晚对妻子许鹿希说:“以后家里的事我就不能管了,我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为了它死了也值得!”直到1986年因病临终前,他28年的秘密经历才得以披露。

我国核试验科学技术领头人程开甲甚至举家迁往罗布泊,全家在那里一直生活到1984年才回到北京。他说,有了原子弹,中国人才真正挺直了脊梁。我们为核武器事业而献身,为的就是让我们的祖国能硬邦邦地站立于世界。

我国铀同位素分离事业的理论奠基人王承书,39岁时曾和导师一起创建“王承书-乌伦贝克方程”,轰动国际学界。1956年,经过长达七年的漫长拉锯战,王承书终于回到祖国。王承书曾说:“我的祖国虽然很穷,科研条件也不好,但我不能等别人把条件创造好了再回去,我一定要参加到创造条件的行列中。”

回国后,短短几年,她以国家的需要为己任,为热核聚变研究奠定了良好的基础。1961年,钱三强提出,让王承书前往我国第一座浓缩铀生产工厂——504厂。这意味着她要在浓缩铀这个新领域从零开始,再度拼搏。王承书二话不说,立刻去浓缩铀工厂报到。这一去,就是30年隐姓埋名。

自力更生

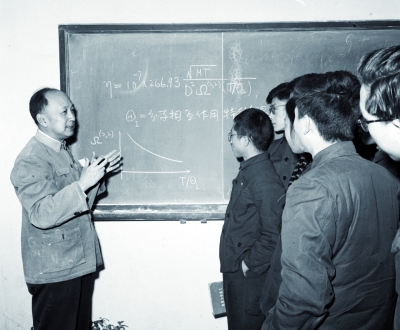

在“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览现场,“两弹一星”精神部分展示了一张黑白合影。那是国务院副总理、国防科学技术委员会主任、国家科学技术委员会主任聂荣臻与“两弹”结合参试人员合影。1966年10月27日,装有核弹头的地地导弹成功发射,导弹飞行正常,核弹头在预定高度,精准命中目标,实现核爆炸。

1956年至1966年,聂荣臻分管全国的科学技术工作。当时,聂荣臻对一些搞国防科研的同志说:“谁也不可能把最先进的东西交给别人,这一点不但应该作为我们思考问题的出发点,而且应该成为我们制定国防科研方针、政策、任务的依据。”

我国著名核物理学家于敏在《艰辛的岁月,时代的使命》一文中写道:“中央一开始就明确,搞核武器要走‘独立自主,自力更生’的道路。高技术,特别是国防高技术是买不来的,必须依靠自己的力量。”

“两弹一星”功勋周光召在《大协作和科学精神是成功的关键》一文中写道:“‘两弹一星’还是自力更生的成果。它实际是从很基础的数据做起。当时国外也有一些发表的数据,但是可靠程度是不能肯定的。比如辐射条件下是否安全,原子核的放射性,铀的浓度,各种材料的适用条件,用什么样的炸药等等,都需要研究。实际上世界各国都对原子弹的理论和数据高度保密,我们根本没有详尽的参考资料。”

钱永刚在纪念父亲钱学森的文章《父亲牵着我的手》中写道:“为什么后人这么敬重‘两弹一星’的功臣?就是因为当时的环境和条件远远不能和现在比,完全是凭着他们的智慧、勇气和奉献‘拼’出来的。那时候和现在是天壤之别,国家的财力物力非常匮乏,就那么点钱,又要做那么大的事,许多试验就必须做到一次成功,因而方方面面都要考虑得很周到,很细致。”

美国和苏联做了上千次热核试验,法国也做了200多次热核试验,我国总共只做了46次,在核武器设计方面就达到了国际先进水平。

我国第一颗原子弹研制初期被广为称道的“九次计算”就是自力更生的生动事例。为了获得一个制造原子弹的关键数据,共计算了九次。巨大的计算量像一个无底洞,主要靠手摇计算机和计算尺,甚至算盘。最终,经过反复审核计算数据,从苏联回国的周光召以深厚的理论物理功底论证了邓稼先他们计算结果的正确性。

大力协同

钱学森曾说过:“‘两弹一星’研制是一件千头万绪的工作,需要组织成千上万人参加。那时参加这项工作的人,都是在极其困难的条件下,艰苦奋斗,夜以继日,甚至不惜牺牲地干。这样一支庞大的队伍,完成了这么艰巨的任务,首先是因为有一个非常有力而且很有效的领导,这就是中国共产党的领导,其具体代表是周恩来同志和聂荣臻同志。”

聂荣臻的女儿聂力在《山高水长回忆父亲聂荣臻》一书中写道:“父亲确定了组织5个方面的科研力量,即中国科学院、国防科研机构、工业部门、高等院校和地方的科研力量,大力协同,攻克各种科技难关的思路。这条思路,在‘两弹一星’攻关过程中得到党中央的肯定,父亲把这5方面的科研力量称之为‘五个方面军’。”

1962年11月,中央成立以周恩来同志为主任的专门委员会。在强有力的领导下,全国一盘棋,协同攻关,大大加速了“两弹一星”研制进程。

“当时研制‘两弹一星’,必须将全国各个领域的优秀科学家集中起来。对这些单位来说科研要受到影响,会造成一定损失,因为当时各单位人才都是稀缺的;对个人来说,也会影响到自己的科研进度,影响到出成果……但是他们都义无反顾地去了科研基地,而将单位的或自己的科研课题停了下来。”周光召在《大协作和科学精神是成功的关键》一文中说。

周光召说:“核武器基地主要是武器设计、定型、生产、试验,但是许多部件都是在全国其他的企业完成然后组装起来的……爆炸是一个快速的过程,需要有每秒能拍百万张照片的相机,这样的照相机我们就没有,西安光机所承担了研制的任务。”

据统计,共有26个部、委(院)和20个省、市、自治区的近千家工厂、科研机构和大专院校联合起来,拧成一股绳,共同为第一颗原子弹的研制进行科技攻关、设备制造和材料生产,解决了近千项重大课题。

“两弹一星”功勋陈芳允在《卫星上天,我们测绘》一文中写道:“对于一项大的系统工程,从科研到开发到实用,我觉得没有比大力协同来做更重要了。放卫星的工作,包括卫星本体、发射卫星和对卫星的测控三个方面,每一方面都需要多个学科和多种技术的协同工作才能做成。”

1996年7月29日,中国成功地进行了一次核试验。中华人民共和国政府郑重宣布:从1996年7月30日起中国开始暂停核试验。声明再次重申,中国在任何时候、任何情况下都不首先使用核武器。

2020年4月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在给参与“东方红一号”任务的老科学家回信中强调,新时代的航天工作者要以老一代航天人为榜样,大力弘扬“两弹一星”精神,敢于战胜一切艰难险阻,勇于攀登航天科技高峰,让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远,早日实现建设航天强国的伟大梦想。

聂力记得:“父亲自己晚年回忆‘两弹一星’的研制时,说了‘两个相信’,一是相信中国人的聪明才智,外国人能搞的东西,我们也能搞出来;二是相信中国的知识分子绝大多数是爱国的,他们会为国家的安全,民族的荣誉竭尽全力的。”