“在中国,科学家被誉为‘天空中最亮的星’,我这组作品命名为《天空中最亮的星》,也是想以此致敬科学家精神。”

■ 潘树琼

得知自己的作品能“上天”时,董琪正在用画笔勾勒王小谟院士的眼睛。

“太不可思议了,特别不可思议,没想到真的能成功。”董琪不敢相信这是真的,反复跟北京大学出版社的编辑确认。

“是的,董琪,你申报的这组作品可以搭载!”当电话那头一字一句跟她确认时,她才意识到,这不是在做梦。

董琪是中国邮政集团有限公司北京邮票厂有限公司的邮票雕刻师,9月17日,她创作的一组雕刻版肖像作品《天空中最亮的星》,搭乘神州十二号载人飞船和三位航天英雄一起遨游太空90天后,与其他搭载物品一起返回地球。

“用‘国家名片’上的艺术语言弘扬中国科学家精神,用我的专长和作品向科学家致敬,是我逐渐萌生且不断强化的愿望。如今,我终于圆梦了!”董琪看着工作室墙上的肖像画底稿感慨道。

与邮票结缘 用邮票致敬

董琪出生于改革开放春风吹拂的年代,成长于中国经济稳步发展、科技不断进步的时期。因为妈妈在邮局工作的缘故,小时候的她,时常在集邮柜台旁玩耍。

作为在邮局长大的孩子,董琪最喜欢那里的两个柜台,“一个是集邮柜台,剪邮票、分堆,花花绿绿的,对我的吸引力特别大;还有一个是报刊柜台,可以看书。”

与邮票结下的缘分,影响着董琪之后的求学和工作。

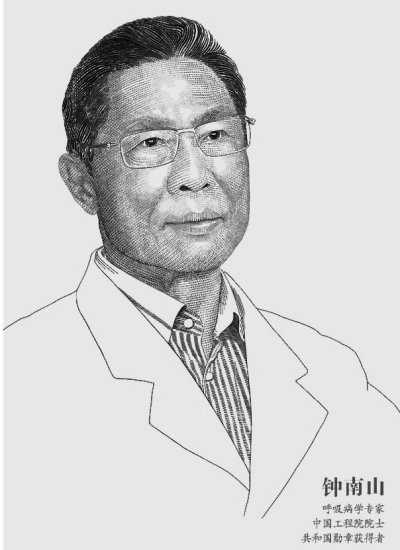

这次跟随载人飞船登上太空的《天空中最亮的星》,便是她在防疫封闭期间创作的三幅作品,作品的主人公分别是钟南山院士、屠呦呦院士和袁隆平院士。

2020年初,新冠肺炎疫情暴发,一切线下活动被按下“暂停键”。当时邮票国家队的多位优秀艺术家全力投入抗疫选题的创作中,董琪的设计方案3月12号中选《万众一心》邮资纪念封、明信片。

“完成《万众一心》后,我一直在思考,利用手中的这支笔,我还可以做点什么?”这时,一个身穿白大褂奔赴在抗疫一线的形象闯入董琪脑海,从2003年的SARS到2020年的新冠肺炎疫情,每一次遭遇重大传染病风险,那个白大褂都第一时间出现在现场。

“我可以给这些科学家创作雕刻版肖像画呀!邮票跟时事同步,既然我会,为什么我不能用我手中的笔和刻刀去表现自己国家的科学家呢?”想到这,董琪特别兴奋,眼中闪过一丝光芒。

其实,用雕刻版肖像展现科学家的风采,也是科技与邮票冥冥之中的“约定”。雕刻版在所有绘画里应用得最为广泛,并且跟科学技术结合得非常紧密,雕刻版绘画的应用本身就是基于人类技术进步,又在记录人类社会发展。

“邮票被称为‘国家名片’,就像一部方寸编年史,人类社会的每一次进步和发展,都会记录在册。”董琪解释道。

董琪选择的这三位科学家都是共和国勋章获得者,作为中国科学家精神的杰出代表,他们身上彰显着可信、可爱、可敬的中国形象,他们不仅为中国更为世界作出了巨大贡献。

“在中国,科学家被誉为‘天空中最亮的星’,我这组作品命名为《天空中最亮的星》,也是想以此致敬科学家精神。”董琪认为,从战国时期的屈原“天问”到逐梦太空的“问天”,从对宇宙的感叹到对宇宙的探索,这是科学家们在追逐星辰大海。

用100个小时再现科学家的精气神

因疫情而萌生的创作想法,让董琪把第一幅画作锁定为85岁高龄依然逆行而上的钟南山院士。

可问题来了,董琪并没真正见过这3位科学家,她所能找到的照片也仅限于网络渠道,但肖像画极为讲究人的神态,模糊的网络图片必然满足不了创作要求。

“画肖像,像是一个很重要的标准。”董琪发动所有朋友帮忙提供高清照片,各个角度的都要,来者不拒,“要立体的,鲜活的,具体的。因为像不仅仅是容貌上的像,更是一种精神气质。”

画人难画骨,精神气质就更难表现。董琪在创作时有意寻找这3位科学家的个性。

“钟院士给我的感觉就像一座‘山’,有他在就很安心。”董琪选了钟南山身着白大褂的照片,既能体现他的职业特点,又给人以厚重踏实之感。在刻画他的眼神时,又着重以眼神光来表现,营造出他“看向你,又看向了远方”的氛围感。

第二幅画的主人公是我国首位获得诺贝尔生理学或医学奖得主的屠呦呦院士,她的身上有很多特质让董琪着迷和好奇,“屠院士非常执着,很认真。”所以董琪在创作时选了屠呦呦身着镂花毛衣的照片,展现她女性坚韧柔美的一面。

第三幅刻画袁隆平院士。在董琪看来,袁先生是深耕于土地的,他有着对土地的厚爱,因此他脸上展现出来的是一种亲切和质朴感,但他同时又是一个科学家,所以绘画时选择了他身着西装的照片底版。“袁先生的眉毛很难画,他的眉毛比较稀少,用点线表现的时候得考虑眉毛结构,就必须参考他年轻时候照片中的眉毛。”

“此绘画非彼绘画。”聊到这里,董琪突然笑了一下。走近那三张画会发现,画面上的每一根线条都是由无数点连接起来的,它们并非一条完整的线。

“因为后期还要在钢板上雕刻,所以在画的时候就得用‘点’表现‘线’,为后期的刀刻做好准备。”董琪解释道,在表现点线关系时,要反复琢磨、反复思考,人物性格的特点和线条的刚硬和柔软要相符。

正因为工艺特殊,董琪创作这样一幅雕刻版肖像画需要100个小时左右,有时候半天的功夫也就刻了几根线,就几毫米的长度。

她拿出了自己的雕刻工具——那是一把传承了几代雕刻师已有100多年历史的钢刀。老师传给她时,她试着用小拇指顶刀柄特别得劲,大小尺寸刚好合适,“你就是干这行的。”老师很是欣慰。

钢刀刻钢板,董琪形容那种感觉就像“刻在一个很硬的木头上”。刀比钢要更硬一点,而她所用的钢板是没经过淬火的,硬度相对较低。

可以说,这是一个慢工出细活的工种。

有时候着急想快点刻,啪,就戳到手上了。因为是在方寸大小的钢板上作画,刀必须磨得非常锋利,“刀尖到什么程度呢?往指甲上轻轻一放,就扎进去了。”因此,在刻画过程中,董琪时刻谨记着“慢就是快”的原则。

由3到12,雕刻中国科学家群像

在创作钟南山、屠呦呦、袁隆平三位科学家的肖像画过程中,董琪逐渐萌生了给更多科学家创作雕刻版肖像画的想法,并且把科学家的故事记录下来,用雕刻画+文字的形式,为传播和弘扬科学家精神出一份力。

“当时特别遗憾,本来跟袁院士约好去他家当面采访,时间都定好了。没想到……”5月22日,当袁隆平逝世的消息在董琪手机上弹出时,她一时难以相信,四处求证,想确认这是个假新闻。

也就在那一刻,董琪产生了想要抓紧时间记录的紧迫感。

“我怕来不及。也许大家都忘了,科学家是人,不是神。”在董琪看来,“人们理所应当地认为科学家的每一次亮相都是带来新的科技难题的攻克,但忽略了很多科学家已经八九十岁了,他们常年或在实验室或在野外,有一天也会离我们而去。”想起这次终身无法弥补的遗憾,董琪眼睛里流露出后悔的神色。

这件事情也促使董琪想更多更快地去记录这些为国奉献的科学家们,“错过了袁先生,不能再错过其他科学家了。”

在中国的发展历程中,涌现出很多优秀的科学家,每一位都是国之栋梁。画谁?选多少个?是值得细细考量的问题。

董琪首先考虑的是不同领域具有代表性的科学家,比如医疗、航天、国防等;其次是大家比较熟知且对这些领域比较了解的,比如钟南山、袁隆平等;然后是带一些科普性质的,等等。

反复思考后,董琪选择了包括钟南山在内的12位科学家作为她正在撰写的《使命——科学大家讲邮票里的中国故事》一书的创作对象。“他们身上有作为科学家的共性,比如心系人民,甘于奉献,纯粹童真,极其严谨又特别敢想等等特点,他们是国之栋梁的代表,是代表,不是唯一。”

为何选择12位?董琪解释道,我国自古就有十二生肖、十二时辰,这个数字代表的是轮回,是生生不息。

《天空中最亮的星》三幅雕刻版肖像作品