■ 中国妇女报全媒体记者 杨娜

再过7天,2月4日(虎年正月初四),2022北京冬奥会将正式开幕。自从2015年7月北京携手张家口获得2022年冬奥会和冬残奥会举办权以来,6年2000多个日日夜夜的奋战,中国一直在为向世界呈现一场无与伦比的冰雪盛会而精心筹备,从智慧场馆到智能运动服装装备,再到智慧综合服务保障等各方面,处处彰显科技创新的力量。

场馆建设:不负“中国建造”,处处体现科技创新

中国妇女报全媒体记者近日从北京冬奥组委会了解到,2022年冬奥会和冬残奥会共使用39个场馆,包括竞赛场馆12个、训练场馆3个、非竞赛场馆24个,分别分布在北京、延庆和张家口三个赛区。特别是为北京冬奥会应运而生的“冰丝带”、“雪如意”、“冰立方”等场馆,科技加持更是“如影随行”。

“冰丝带”——国家速滑馆。有“冰丝带”之称的国家速滑馆是北京2022年冬奥会唯一新建冰上竞赛场馆,位于奥林匹克森林公园西侧,与“鸟巢”“水立方”遥相呼应,堪称北京新地标。它从设计理念、工艺材料、施工技法等方面都实现了创新突破,3360块幕墙玻璃拼成22条“冰丝带”,营造出轻盈飘逸的惊艳效果。

北京冬奥组委场馆建设相关负责人向中国妇女报全媒体记者介绍说,国家速滑馆的屋面索网结构是世界上跨度最大的单层双向正交马鞍形索网屋面,不仅规模创下世界体育馆之最,还极大节约材料,用钢量仅为传统屋面的四分之一。建设中采用了超大跨度索网找形与模拟、自由曲面幕墙拟合、金属单元柔性屋面等创新技术,大大节省了工期。

国家速滑馆还采用了二氧化碳跨临界直冷制冰技术,与传统制冷系统比能效可提升20%以上。场馆还引入全新“BIM运维系统”和“定位导航系统”,充分体现了现代科技与智慧。速滑馆幕墙东西立面底部和顶部均设有电动开闭的自然通风系统,并沿钢索安装通高的电动卷帘,以在夏季提供有效的内遮阳。馆内一共设有12000个观众座位席,整个场馆的空调除湿系统、LED灯光、体育照明系统以及音响等各环节设计,都将观众体验考虑其中,其智能控温系统可帮助馆内气温实现分层,即实现冰面温度和室内空间温度的差异化管理,在保证冰面温度的同时给观众区带来舒适的观赛体验。

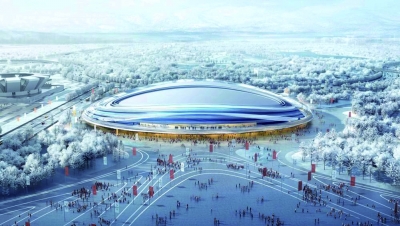

“雪如意”——国家跳台滑雪中心。位于河北张家口的国家跳台滑雪中心,设计造型由跳台的剖面“S”曲线、顶部的顶峰俱乐部以及最底部的结束区和观众区构成,与周边山形地貌完美契合,展现了中国传统饰物“如意”的形象,被称为“雪如意”。“雪如意”将168米长的赛道“架”在空中,从侧面看,由87根支柱支撑的赛道宛如一座身形柔美的“高架桥”,恰到好处展露了“雪如意”优美的S形曲线。在赛道曲面精确控制方面运用了先进的BIM技术,以确保赛道建造的精度达到厘米级。

冬奥会期间,“雪如意”总长259米的变角度斜行电梯也将投入使用,实现运动员场内快速交通转换。它是针对“雪如意”的特殊造型和赛事用途专门设计的,速度可达每秒2.5米,是目前全球最快的变坡斜行电梯。为了服务夜场比赛,“雪如意”还建设了15根大型灯柱,可达到1600勒克斯的照度,其亮如白昼的光照将满足比赛和赛事转播需求。

国家跳台滑雪中心还在观赛区设计开发了与场馆站席、坐席及服装整体相结合的观赛人员热舒适提升措施,可实现在-20℃体感温度下,在10秒内使表面温度升至40℃以上,观众体感温度提升至-6℃以上,表面各点温差小于3℃,并能满足差异化取暖需求,充分关注人体舒适度,有效应对山地气候局限,提升观赛环境品质。

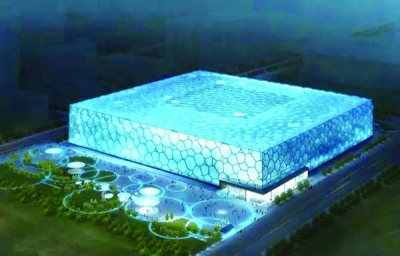

“冰立方”——世界首个“水冰转换”场馆。北京2008年奥运会举办游泳和跳水项目的场馆“水立方”,将在2022年变身为“冰立方”,成为冬奥会冰壶和轮椅冰壶的举办场地。作为世界首个“水冰转换”场馆,同样离不开科技的支撑。

北京冬奥组委场馆建设相关负责人对记者说,考虑到“水立方”如何能在保留泳池情况下举办冰壶比赛,最佳选择是使用可转换结构来搭建冰壶赛场。最终选择使用便于拆装的钢框架填充泳池,在钢框架上铺设1米见方的正方形混凝土预制板,然后在混凝土预制板上铺设可拆装的制冰系统。这也是冬奥会历史上第一次采用可转换场地进行冰壶比赛。

国家游泳中心工作人员介绍,国家游泳中心在场馆改造中研究建立起覆盖全建筑空间、集成多种终端、自适应多种应用场景的群智能控制系统,数百个智能控制节点、上千个各类传感器织构成强大“神经网络”,能并行处理至少30个场馆管理任务。比如,“水立方”的“蓝色泡泡外墙”形体轻盈、透光性强,技术团队便给“水立方拉上了窗帘”——在膜结构下覆了一层PVC膜,避免阳光照射对冰的影响。等到“冰立方”转换为“水立方”,拉开这层PVC“窗帘”即可。通过智能温控,最终可实现室内高大空间温度的分区调控,既满足冰壶比赛环境的需要,又为观众营造舒适观赛环境。如今,场馆可在20天内完成水冰场地转换,实现绿色、节能、可持续等效果,助力打造奥运场馆赛后利用新典范。

“冰立方”还打造了科技感十足的观赛体验,在冰壶赛道尽头设置了和整个冰场等宽的电子大屏,赛前将配合体育展示环节播出精美预热短片;赛后将分出四块区域用90度俯瞰角度展示同时进行的四场冰壶比赛,并即时表现冰壶运动的曲线轨迹,营造出用大屏幕将场地立起来的一种“折叠空间”体验。

“雪游龙”——国家雪车雪橇中心。在北京延庆国家雪车雪橇中心,一条国际标准的雪车雪橇赛道宛如巨龙盘卧小海陀山南麓,被称为“雪游龙”。考虑到阳光直射会影响冰面质量,项目团队研发出一套独特的地形气候保护系统,结合赛道形状、地形等,让赛道遮阳棚实现了传统木结构与现代钢结构的完美结合,有效保护了赛道冰面。

雪车雪橇比赛是冬奥会中速度最快的项目,被誉为“雪上F1”。能拥有为运动员量身打造的低风阻、高性能、高安全的雪车,对比赛成绩有决定性影响。2021年中国航天科技集团联合中国一汽集团组成攻关联合体开始国产雪车的研发,他们将国产T800宇航级碳纤维复合材料用于雪车车体制造,使强度性能提升一倍以上;还采用了翼身融合结构整体成型新工艺,既保证了雪车车体的低风阻型面精度又减少了部件连接,提高了车体可靠性。2021年9月10日,首批两辆双人雪车、两辆四人雪车正式交付使用,助力雪车国家队训练和比赛。

“智能”装备:助力运动员训练比赛开启最强“外挂”

竞赛场上,运动员自身努力固然重要,科技创新的力量也不容忽视。“竞速类比赛中,0.01秒就可决定一块金牌的归属,这0.01秒的差距也许就来自服装和装备,所以要提高它的科技性。”北京服装学院教授、国家冬季运动服装装备研发中心主任、“科技冬奥”重点专项“冬季运动与训练比赛高性能服装研发关键技术”项目负责人刘莉向中国妇女报全媒体记者介绍说。

刘莉对记者表示,冬季运动损伤概率远超过夏季运动,因此我国必须摆脱依靠进口,实现自主定制比赛服并加强比赛服的防护性。她和有30个单位共同参与、近200人的研发团队历时两年终于啃下来速度滑冰比赛服的“硬骨头”。研发团队参考中国运动员的体型特征、训练及比赛环境等,通过流体动力学仿真技术构建三维空气动力模型,在全球范围内筛选并自主研发减阻面料,设计减阻结构,进行风洞综合验证,为运动员进行定制研发。他们根据不同项目的运动姿态、速度特点,制备高性能减阻面料,并在全球范围内搜集和测试150多种面料的基础性能,应用于服装减阻设计中。比如中国速度滑冰队运动员高亭宇的赛服制作,曾经对比过56种服装结构,单是帽型就做了21种,最终筛选出最适合中国运动员技战术特点的比赛服结构,经风洞测试将阻力下降超过10%。

冬季项目比赛大部分在冰雪皑皑的户外举行,赛前、赛后、日常保障的保暖非常重要。刘莉及其团队为雪上项目设计了“堡垒”综合保暖装备,针对女性运动员的户外加热坐垫、保持体能的加热T恤、加热马甲,针对钢架雪车项目方便穿脱的“快拆热裤”等,都是立足冬季训练的专项开发。通过这些智能主动加热技术,保障穿着人员在零下30℃环境下可持续作业8小时以上。

冬季运动项目危险性高,运动员受伤风险较大,服装的防护作用也很重要。如高山滑雪的低速项目有过旗门要求,旗门抽打在手臂和腿上会造成瘀青。刘莉及其团队为每一个高山运动员配备了护具和背甲,使用吸能缓释材料设计成柱状阵列抗冲击结构,运用3D打印实现体型定制。国际滑联对短道速滑项目的面料有严格规定,要求按照英国标准切割等级在2级以上,就是“冰刀划不破”,刘莉及其团队研发的面料性能已超越了海外技术,既防切割又柔软舒适。

服务保障:“智慧医疗”“智能气象”为冬奥会全程保驾护航

据专家介绍, 2022年北京冬奥会是近20年来唯一在大陆性冬季风主导气候条件下举办的冬奥会,大风、低温、低能见度、降雪等将是冬奥会和冬残奥会面临的主要天气风险。我国自主研发的高精度天气预报“睿图—睿思”系统由此诞生,气象部门在北京城区、延庆和河北崇礼铺设了由441套各类探测设施组成的冬奥气象综合监测网络,首次实现了复杂地形下“百米级、分钟级”的预报。“也就是说,能够实现复杂地形下100米分辨率、逐10分钟快速更新的冬奥关键气象要素预报。”气象专家介绍说。

国际奥委会一项数据显示,冬奥雪上项目运动员受伤概率约为10%—14%。“科技冬奥”重点专项“冬奥会运动创伤防治和临床诊疗安全保障技术体系的建立与应用研究”项目负责人、北京大学第三医院教授崔国庆介绍,从云顶滑雪场到崇礼院区,直升机转运只需4分钟;从雪车雪橇赛场到延庆创伤中心,智能救护车由原来30分钟缩短至15分钟,直升机转运也只需4分钟……目前,项目已实现人工智能影像识别算法,在膝关节大病种的识别率可达85%以上,初步搭建包含协和医院、北医三院、吉大一院等11家医院在内的医联体网络,共建远程会诊中心。

近日,北京新冠肺炎疫情再次反复,急需智能监控设备助力冬奥防疫。2021 年 11 月,在五棵松体育中心“相约北京冰球国内测试活动”中,一款亿像素阵列像感器光场相机,成为赛场重点区域防控中不可或缺的一员,拥有 19 个摄像头的它可轻松识别赛场中的人员,对赛事区域进行超视距、宽视野的全域无盲区覆盖。

据介绍,拙河科技为冬奥项目专门开发了以亿像素阵列计算摄像机为核心的防疫管控平台,通过在五棵松体育中心及首都体育馆两个赛事区域架设多台亿像素阵列计算摄像机,对场馆内进行全场景、全过程、全细节记录,结合 AI 分析器的智能化解析,对亿像素阵列摄像机的高画质原始视频信息进行超视距、无感分析。视频内容实时传送至指挥中心及相关客户端,支持几十路同时传输及观看。赛事区域实时视频可在指挥中心全景展示,并可自由选看任一图像细节,充分发挥产品“看得清”“跟得牢”“报得准”等优势。

2022冬奥大幕将启,北京已一切准备就绪,让我们一起期待那些为冬奥而生的有形场馆和无形科技在2022北京冬奥会和冬残奥会上大放异彩!