■ 中国妇女报全媒体记者 周玉林

李恒是我国著名的植物学家、中国科学院昆明植物研究所研究员,她为世界上三分之一的重楼物种命名,为中国建立了世界上唯一的重楼资源库。她先后荣获全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、全国九三楷模、全国道德模范提名奖等。

2023年1月12日,李恒安然离世。在整理母亲遗物时,儿子王群路黯然神伤。从退休起,他就谢绝了企业返聘,放弃休闲娱乐,把自己的主要时间和精力都用来陪伴母亲外出开会、科考、调研,充当母亲的司机、助理、秘书,相伴相随,母亲还有很多工作尚未完成,有很多想法才刚刚着手实施,自己明明还可以搀扶她走得更远……

今年,王群路一家被云南省昆明市盘龙区推荐为“最美家庭”,获评的理由是家人之间最真诚的付出,特别是儿子对母亲那种无所保留的爱。王群路则说,是母亲的言传身教让他懂得什么样的人生才值得追求。

至爱亲情

人们仰望奋斗者昂扬向上的英姿,记住他们在人生巅峰时刻的精彩瞬间,然而,对于奋斗者来说,人生路漫漫,大部分时间单调、乏味、寂寞,有时要经历痛苦、心酸甚至绝望,家就是慰藉心灵的港湾。

1990年10月,61岁的李恒计划率队赴独龙江越冬考察。此前,因“文革”等原因,她有30多年被剥夺了正常工作的权利。韶华已逝,李恒深知留给自己做出点成绩的时间不多了。出发前,李恒的丈夫、昆明植物研究所的园林设计师王今维突然病危,领导建议她留下来,李恒逼着自己硬起心肠,把病危通知书递给女儿和儿子,转身出发了。

考察期间,李恒染上疟疾、摔断肋骨,几近病危,情况危急时,她抽空录下对工作的安排和对家人的嘱托,万一走不出峡谷,就算是遗言。野外工作结束后,李恒用了四年时间,整理鉴定了考察采回的7075号植物标本,出版了第一部《独龙江植物名录》,完成了独龙江种子植物区分研究,并首次提出了“掸邦—马来亚板块位移对植物区系的生物效应”的假说,1995年独龙江植物越冬考察及独龙江种子植物区分研究成果获得中国科学院自然科学奖一等奖。

在普通人退休的年龄,李恒的事业才刚刚开始,她必须争分夺秒。不久后,姐姐一家出国,照顾父母的重任就落到王群路身上。

柴米油盐、日常家务,琐碎具体、耗时费力、旷日持久。当时,王群路的孩子刚上小学,自己手里还有大量工作。父亲体弱多病,有一次住院超过半年,王群路夫妇相互理解支持,在照顾好孩子和老人的同时,做好本职工作,没有一天迟到、早退。

王今维离世前,依然是儿子在医院照护。

那年李恒79岁,周末也在办公室里度过。但自丈夫去世后,李恒主动放弃了周末在办公室的加班时间。每到周六,她就到儿子家里住,和孙辈们待在一起,周日晚上再回自己家——当然,工作要照样做,王群路家里有一台她的专属电脑。

王群路夫妇的默默付出,让李恒能全身心投入工作:80多岁时,她仍自费外出考察,到山区给农民做知识普及和选种指导;90多岁时,她仍坚持“今日事今日毕”的习惯,不愿“躺平”的她经常工作到凌晨两三点。

尽管很少表露自己的感情,但有一次李恒告诉儿子,每天从家走到办公室的路上,她会刻意在王今维题写的“标本馆”石碑旁驻足,那种感觉就像他还在身边一样。

那一瞬间,王群路突然明白了,母亲和父亲之间,有超越时空的、更为深厚的情感,支撑彼此为了理想抱负、为了更高远的人生境界而不懈努力。

自强自立

1961年,王群路的父亲王今维接受蔡希陶先生邀请,发挥自己在园林建筑设计方面的特长,到云南参加建设中国科学院西双版纳植物园。

李恒支持丈夫,举家从北京迁到云南,不仅一切要从零开始,还要赌上孩子们的前途未来。当时昆明植物研究所远离城区,女儿和儿子只能在附近农村学校读书,而李恒的俄语翻译专业没有对口岗位,她只能边学边干,从头开始从事植物学研究。白天,她和同事劳动工作,晚上,挑灯夜读学习相关知识,有时通宵达旦……李恒把工作视为人生目的,渴望有所成就,对物质生活,能吃饱穿暖即可,其他别无所求。

尽管缺少父母的陪伴、教导,但不讲吃穿,勤奋工作,崇尚精神追求的家风潜移默化地影响着王群路姐弟。

王群路读初中时正值“文革”,父母受到不公平待遇,姐姐则远赴云南省德宏插队,家里只剩下他一人。他去看望母亲时,李恒绝口不提艰辛和苦难,相反,津津有味地向儿子讲述自己如何利用一切机会向一起劳动的吴征镒老先生学习植物知识的喜悦。

初中毕业时,由于家庭原因,王群路几经波折,最终在昆明重机厂当了一名清沙工,负责清理打磨铸造成品。每天下班,汗水浸透衣服,全身都是油污,如果防护不当,打掉的飞边毛刺还会烫伤皮肤。在这个全厂最脏、最累的岗位,王群路勤奋工作,他不愿被人瞧不起。遗传自父母坚韧的性格和自立自强的精神,支撑着他熬过最艰难的时光,也让他领悟到,人在无依无靠时,精神的力量更为重要。

那段时间,每当领到工厂当作劳保福利下发的罐头,王群路就拿去探望母亲。母子见面,他只说工作单位待遇好,发罐头、肥皂。儿子的乐观让李恒产生错觉,不仅为儿子找到“饭碗”高兴,还一度认为清砂工是厂里最好的岗位,直到多年后知道真相,一想到当年十几岁的儿子在弥漫着粉尘和巨大噪声的车间里辛苦工作,仍会止不住地心酸。

王群路凭借自己的不懈努力,最终成为厂里的技术骨干,拥有4项国家专利,他说一生最大的骄傲是靠自己的努力,在普普通通的岗位上,在自己的专业领域,堂堂正正地赢得社会对自己的认可和尊重。

回望人生,缅怀母亲,王群路欣然领悟,正是因为母亲的倔强和坚持,最终让她取得今天的成就。天行健,君子以自强不息。自强自立是父母传给这个家庭最大的财富。

孝老爱亲

经济上自给自足,精神上互相给予,这是王群路一家的相处之道,他们彼此真诚相待、理解包容,又各自独立互不干涉。

生命不息、工作不只是李恒的座右铭,只要力所能及,她更愿意自己照顾自己。李恒没有特意追求养生,但她平时开玩笑说,自己要特别注意身体,活着就要健康,活得要有尊严,死就死个痛快,不能拖累子女。似乎印证了自己的话,李恒离开时平静而安详。这一生,无怨无悔。因为子女孝顺,李恒生前经常说:“我是一个幸福的老人,我有一个圆满的家庭。”

王群路坦然接受自己的平凡人生,认为钱够花就可以了,不用和别人比吃比穿比房子大小。他从不啃老,没向妈妈伸手要过钱、寻求物质帮助,更不用说借助妈妈的影响力,打自己的小算盘了。温馨而真实的感情维系着一家人的亲情,一家人在事业上互相关心,在生活中相亲相爱。

王群路转岗从事计量精密量具维修工作后,李恒提醒儿子,一定要总结实践工作中的经验,写成文章,最终形成可以推广的学术成果,这样才能做出更大贡献。在母亲的鼓励和帮助下,王群路在专业期刊发表了人生的第一篇论文。

一次,厂领导请王群路演讲,宣传自己的技改创新,他不擅于写文章和使用电脑,母亲主动帮着他梳理思路,修改演讲稿,儿子帮忙操作电脑,三代人一起,顺利完成他人生中第一次技改成果的公开推广宣讲。

李恒生前经常感叹儿子对家庭、对父母付出得太多太多。王群路的书房摆满母亲的重要资料,他对母亲的故事如数家珍,记住所有资料的摆放位置,李恒有需要时,他随时都能找到。

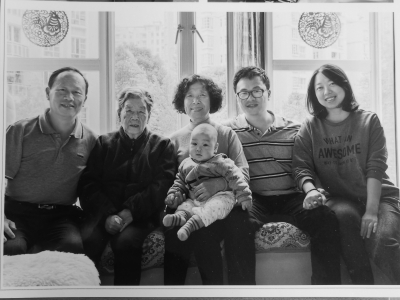

家里曾四代同堂,其乐融融。到儿子家过周末是李恒最快乐的休闲时光,小重孙让这位太奶奶停下工作陪他游戏,挑战太奶奶,看看谁背的唐诗多。李恒重温以前背过的唐诗,每个周末都要在小重孙睡前,和小家伙比一比,一老一小打闹嬉戏,欢笑声不断。这些,如今都成为王群路一家人温馨的回忆。