“博物馆、可持续性与美好生活”是今年“世界博物馆日”的主题。疫情三年,让出国旅行成为难题,还好有博物馆、美术馆可以解忧。有人说:若要了解一座城市,菜市场和博物馆是必去之地。前者,能感受到人情与烟火。后者,则是灵魂与历史的沉淀。跨越数千年,幸好有这些文物,让我们与古老文明“在一起”。幸好遇见博物馆,让可持续性的美好生活,薪火相传。

■ 中国妇女报全媒体记者 胡杨 文/摄

5月18日是世界博物馆日,今年的主题是“博物馆、可持续性与美好生活”。疫情三年,让出国旅行成为难题,还好有博物馆、美术馆可以解忧。5月23日风和日丽,我与女友一起相约去北京798艺术区的遇见博物馆,观《遇见古埃及:木乃伊文物特展》。

798艺术区曾经是文艺青年最爱打卡的地方,前几年外地朋友来京,我都会带她们来这里一逛。这里有前卫的艺术展,还有美食以及美酒加咖啡。时光荏苒,一晃至少有五六年没来798了。上午10点多进入艺术区时,第一眼的感觉还是有那么一点久违的兴奋。游人不多,道路两边新鲜玩意不少。这次印象不好的是,大部分展览门口都摆着个二维码告示板,票价倒是不贵,二三十元,但那副样子很像一张冷脸。

古埃及木乃伊:恐怖的化身还是永生的祈盼?

四大文明之一的古埃及文明,以金字塔、法老、木乃伊、壁画等闻名于世。我们从小就对木乃伊充满了好奇。木乃伊是恐怖的化身还是永生的祈盼?此次展出的114组古埃及珍稀文物都是西班牙巴塞罗那埃及博物馆的藏品。建立于1992年的西班牙巴塞罗那埃及博物馆,由2000多件属于法老文化的永久收藏品组成,致力于研究和传播古埃及文化。

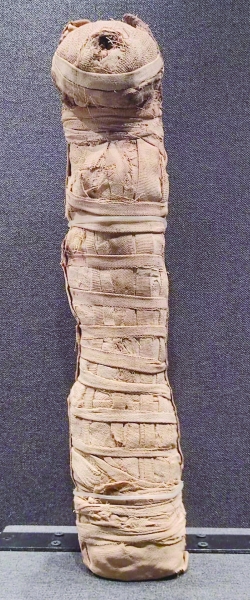

在展览大厅躺着一个金光闪闪的“木乃伊”,这也是这次展览最重要的展品——公元一世纪的镀金木乃伊棺椁。棺椁的主人是一位生活在罗马时期的年轻贵族女子,棺椁全身使用了耀眼的金箔,并细致地描绘了她理想化的面孔。资料介绍说,这是“她”第一次离开巴塞罗那埃及博物馆展出。特展上还展出了5件木质彩绘古埃及木乃伊棺椁及棺盖,都是直立的,观众可以看到四周的样子。

在展厅有影像介绍木乃伊的制作过程。原来,木乃伊并不是特指干尸,而是经过防腐处理的尸体的统称。在遗体经过清理、脱水等流程后,为了让其看起来更栩栩如生,尸体的凹陷区域会用亚麻布、石膏等材料填充。接着,祭司会为遗体包装,每个木乃伊都需要数百码亚麻布包裹,顶部涂上石膏和树脂等材料,戴上面具,辅以装饰,最后这具装饰过的遗体会被放在层层棺木中。为表示身份地位,还会被涂上金箔,加以名贵的珠宝。所以,在古埃及文明中,木乃伊是逝者在经历死亡、得到永生而成为“神”的步骤。

为了与逝者作伴或献祭神灵,古埃及人也会将鹰、猫、鹮、鳄鱼等动物制成木乃伊。这些动物木乃伊用的材料和工序几乎和人木乃伊完全相同。

在古埃及神话中,对鹰的崇拜有着悠久的传统。鹰木乃伊站立形象,神似人形,被献给“荷鲁斯”(Horus)。荷鲁斯十分受古埃及人尊崇,并贯穿其整个文明。

考古学家曾在尼罗河畔一座神庙里发现30万个“猫木乃伊”。望着橱窗里伫立的“猫木乃伊”,我想说——古埃及人才是史上最癫狂的“猫奴”。每个养宠物的人都会将它们视为家人一般,而远在几千年前的古埃及人将神圣的动物视作神明本身。

古埃及人为何如此爱猫?绵长的尼罗河灌溉了古埃及两岸的农田,让古埃及成为地中海地区从古至今的重要“粮仓”。伴随丰收而来的则是令人烦恼的鼠患问题,而猫咪是解决鼠患的绝佳方法,而且还能对付蛇蝎,于是猫在古埃及人的信仰体系中日渐根深蒂固。

猫之女神贝斯特(Bastet)是古埃及人最崇敬的神祇之一。古埃及人曾为她建造了一座宏伟的神殿,名为贝斯特神庙。法老下令只向友好国家赠送埃及猫,并要求运往国外的猫要严加保护,到达规定年限后必须完好地送回古埃及,甚至颁布法令严禁希腊人窃取或走私埃及猫。这是不是有点像我们的大熊猫?

圣鹮(被赋予了治愈疾病、延长寿命的寓意)木乃伊、鳄鱼(祈求平安,免遭水灾)木乃伊,展览上的这些动物木乃伊,揭开了古埃及人的世界观——信奉万物有灵,他们将人与自然完全地融为一体。

跨度4000年,跨越9500公里,反映古埃及墓葬文化和日常生活的各种器皿、首饰、乐器、武器、工具等,一件件珍贵文物向观者诉说着历史,传递着文明的花火,徜徉其中,俨然一次两大文明古国的跨时空交流。

古埃及人的生死观:向死而生

古埃及人似乎“重死轻生”,这是我的观展第一感受,而对于“谈死色变”的人来说,木乃伊似乎在告诉我们——“生死同观”。

适逢最近看了中国社会科学院世界历史研究所温静老师的讲座,题目就是《向死而生:古埃及人的生死观》。其中谈到——古埃及人通常认为人是由五个基本要素构成的:卡(灵魂)、巴(精神)、身体、身份(或名字)以及影子。“人、阿赫、神”是古埃及人观念中的三种存在。其中的“阿赫”就是人死后的存在,也是有能力的英灵,可以对活人产生作用。

在古埃及人的观念中存在着两种“死亡”。一种是“正当死亡”,只有正当死亡之人才可以升天或抵达来世;而另一种则是“彻底的毁灭”,即从这个世界上彻底消失,不复存在。想要达到正当死亡需要经历以下四个步骤:(一)拥有一个陵墓。(二)做一个执行“玛阿特”的人。“玛阿特”在古埃及人的观念中是一种正义、真理、品德高尚的象征,通常以羽毛的形态出现。(三)通过成为奥赛里斯,完成从此岸到彼岸的转化,获得永生的能力。(四)通过恰当的丧葬仪式从一个活着的人变成一个死去的英灵——阿赫。

对于人死后会前往的世界,古埃及人也有着十分丰富的想象。古埃及人将彼岸世界想象得非常美好,他们认为死亡并不是一个瞬间,而是一个漫长的周期过程。

古埃及人对于生命的看法是海德格尔式的,生命就是“向死存在”。因为有了死亡这一重点,人生被赋予了有限性,在有限的人生之中随之产生了责任、义务、权利等;而在重点之后,人将再次踏上通往来世的旅程。

总之,古埃及人认为生命和死亡并不对立,死亡其实是生命的一部分。古埃及人将“不再存在”作为另一种存在,赋予了其宗教内涵,将死亡和死后世界纳入了更为广阔的生命现象之中。

有人说:若要了解一座城市,菜市场和博物馆是必去之地。前者,能感受到人情与烟火。后者,则是灵魂与历史的沉淀。

话说每次跟女友看展,我们都是各看各的,各有“看点”。这次出发前,我说我是冲着“猫木乃伊”而来的,因为家里养了一只英短,情同“儿子”。而女友是冲着“永生莲”而去的。当我们看完汇合的时候,她说:“在佛教世界里,莲花代表光明、重生、永生。据专家推测,莲花这一意涵源自古埃及文明。莲花在古埃及文明中极具象征意义,与太阳有关,它在太阳落山时闭合,于黎明中再次开放,代表了生命的轮回。这次特展莲花展品大约有三件,你看到了吗?”

当我不明所以的时候,女友将我又拽回展馆,一一指点“那些莲花开在哪里”。

“让博物馆成为我们生活的一部分,去发现,去欣赏,去捕捉这些文明的美好。”很多时候,我们常常觉得博物馆代表的是这个民族的曾经,它就像影子一样伫立在这片土地身后,静默不语。然而跨越数千年,幸好有这些文物,让我们与古老文明“在一起”;幸好遇见博物馆,让可持续性的美好生活,薪火相传。

《遇见古埃及:木乃伊文物特展》在北京展出至7月9日,趁着夏日时光,开启一场古埃及之旅吧。