在美食者的眼睛里,上海更是一座包容滋味的城市,承接得起昂贵的生猛海鲜,最时髦的西式大餐,最热辣的地方菜肴,有声有色,活色生香,也念念不忘于那一碗平平无奇的家常泡饭。上海人就有这么一股子和风细雨的风骨,总归要在舶来品与本地风味之间,寻找一种独特的平衡之道,这种道才叫做上海味道。

■ 沈荻

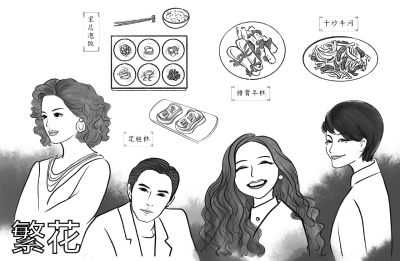

随着电视剧《繁花》的爆火,里面的美食也迅速出圈。导演王家卫将目光聚焦于二十世纪八十年代上海滩的商战情仇,绮丽沉郁的画面,似一幕加长版《花样年华》;在原作者金宇澄老先生的笔下,上海则是时代的翻云覆雨中一饮一啄的市井碎片,沉默而躁动的血液,在城市的脉搏里静静流淌,时间跳跃中,人们来来去去,不响。

在美食者的眼睛里,上海更是一座包容滋味的城市,承接得起昂贵的生猛海鲜,最时髦的西式大餐,最热辣的地方菜肴,有声有色,活色生香,也念念不忘于那一碗平平无奇的家常泡饭。

本帮菜之家常味道:泡饭、排骨年糕、萝卜丝饼

泡饭、排骨年糕、热气羊肉……一夜之间,借由电视剧《繁花》的火热,变成趋之若鹜的网红美食。

泡饭对上海人来说,是最常见的食物,也是共通的集体记忆。作为中国最先工业化和商业化的城市,上海也是职业妇女最先普及的地方。双职工家庭,早上起来匆匆忙忙,没有时间烧饭,就用开水烫一点儿隔夜的饭,配上一点儿咸菜,就是有汤有水,可以饱腹的一餐。这实在是一种权宜之计,却也尽显生活的智慧。

每一家用来送泡饭的小菜各有不同。祖籍宁波的人,筷子在臭冬瓜上戳一戳,绍兴人吃腐乳,苏州人吃酱菜,南通人吃黄泥螺。上海美食家沈家禄曾说,如果没有吃过十种以上的小菜,说明你对上海这座城市的了解是不完整的。

除了泡饭,还有汪小姐爱吃的排骨年糕,以“鲜得来”最为著名,滋味鲜浓。但我更喜欢宝总在至真园点的肉丝炒年糕,年糕借了肉的鲜味,又不会被肥腴压制,再放上几根炒得扁塌塌的青菜,粘满年糕黏糊糊的汤汁。冬夜里,这么一碗汤汁浓稠、镬气十足的炒年糕,可以让人最大程度地感受到吃碳水的快感。

而《繁花》原著中的食物,更可以窥见时代夹缝里的普通人生。与电视剧的凝练不同,小说里人物极多,三教九流,琐碎八卦,拼凑出时光年轮。

资本家出身的人,上馆子即是家常,新雅的茶点,红房子的焗蛤蜊,老正兴的虾子大乌参,大鸿运的醉鸡醉虾;普通人的生活,是红烧大排、咸肉冬瓜汤,是路过弄堂后门,小囡哭腔里,混合了糖醋味道或干煎带鱼的腥气;下只角的工人新村,充斥着大蒜炒豆干和焖大肠的气味以及树叶与蒿草的香气。

艰难岁月,物资匮乏,有客上门,须得向邻居借两只鸡蛋,才能做一碗紫菜羹。但年轻朋友们聚会,舍得去四如春点两客小馄饨和炸猪排,已经是手面颇大的事情。金老先生形容那种得意,是“逸兴遄飞”。

四如春是上海老牌子,以冷面最为招牌,茭白、辣酱做浇头。夏天来一碗冷面,一碗绿豆汤,最是清爽。小说里,姆妈教导儿子:再艰难,谈女朋友也要大大方方,去东海咖啡馆喝一杯咖啡。要是节约一点呢,就去四如春,买两碗薄荷绿豆汤,可见四如春的江湖地位。

剧中的范总,最爱吃油墩子。小说里朋友见面,也是买两只码头边上的油墩子,一边吃,一边听苏州河上的汽笛声。

油墩子,也叫萝卜丝饼,面糊倒进铁勺中,中间裹萝卜丝和葱花,于油锅中定型。多年前来上海,我在小区门口买过阿婆卖的油墩子,外皮酥香,萝卜鲜烫。

如今街头少见,多在店里售卖,总觉得味道已有些不同。倒是在九亭老街和金山见到过还在露天售卖的油墩子,等到春天来的时候,倒是可以特意为了油墩子再跑一趟吧。

电视剧里,阿宝与李李吃热气羊肉,俊男美女,热气氤氲,拉近暧昧距离。书里的两人,是在云南路上的一家不甚清洁的小店吃羊肉,夜半更深,寒冬腊月里的小店堂,狭窄、油腻,却随意、温暖,两人的关系,也远比电视剧中更亲密。

同一款羊肉,环境不同,吃出的也是两样味道。

本帮菜:在接纳与固守中体面生长

二十世纪九十年代,粤菜随着港剧和港星的流行一路进军内地,剧中至真园的招牌菜椒盐大王蛇,就是粤菜东进的代表。

至真园的原型,据说是黄河路上的苔圣园。当年苔圣园的招牌菜除了椒盐大王蛇,还有龙虾三吃。近些年黄河路逐渐没落,沦为上海一条普通的街道,而《繁花》电视剧大火之后,黄河路重回人们视野,苔圣园也再度翻红,一桌难求,并适时地推出了“繁花套餐”,只是大王蛇这道菜早已被禁,滋味只能凭借想象。

小说里的至真园菜单,则要低调得多。八冷盆里有烤麸、咸鸡、马兰头腐皮卷、肴肉、泥螺、老醋海蜇头、蜜汁叉烧,样样清爽。十热菜,除了清蒸刀鱼名贵些,龙井虾仁、田螺塞肉、草头圈子……全是传统本帮菜式样。汤是春笋做主的腌笃鲜,点心是春卷和荠菜小馄饨,甜品则是水果羹。

作者本人对于喧宾夺主的粤菜并不感冒。他在书中写道,上海对外来事物的脾性,乃是接纳之中的盘算与选择,一时行俏的流行,在上海是无法生根的。

上海朋友告诉我,当年她去苔圣园吃饭,除了椒盐大王蛇,冷盘小菜依然是呛蟹、呛虾,外来的食物再刚猛,到底还是要“上海化”混搭一下,即使川菜进来,也得麻辣减半。

剧中玲子重振夜东京,也是将本帮菜与日本料理相结合,做出了属于自己的特色。她独创的本帮怀石料理菜谱,有仔姜皮蛋、鸡油花雕蒸鲥鱼、炊台樱桃肉以及用蛤蜊炖蛋做本帮茶碗蒸。最让我好奇的是那一味鸭舌天妇罗,不知道是不是将鸭舌里的骨头抽出来再炸。吃天妇罗总不好一边吃一边吐骨头吧?这岂非就是近几年来上海流行的中式日料omakase的前身?

上海人就有这么一股子和风细雨的风骨,总归要在舶来品与本地风味之间,寻找一种独特的平衡之道,这种道才叫做上海味道。

夜东京开在进贤路,也是有讲究的。进贤路全长只三百米,却是沪上老饕的根据地之一,颇有几家地道的本帮菜遗珠。

兰心餐厅,是入选米其林的本帮菜小馆。店面不大,来来去去,红烧肉、油爆虾、响油鳝丝几道菜百吃不厌;茂隆餐厅,更加老破小,但酱爆猪肝是一绝,因老板偶尔脾气稍大,导致评分不高。不过在吃货眼中,这一点几可忽略不计;海金滋规模较大,团购划算,也被誉为打工人的最爱。

小说里,阿宝和朋友们聚会,选正式一点的地方,总是去古北路上的沪西饭店。沪西饭店始于1938年,一开始叫沪西状元楼,开在曹家渡,后改名沪西饭店。近些年,又改为古北状元楼大酒店,菜品始终如一,以宁波风味的各式糟卤最为出名,多达二十多种。最有特色的当属糟甲鱼,口味上也融入了本帮特色,较宁波菜稍甜。

如果说黄河路代表的是上海二十世纪九十年代餐饮的辉煌一瞬,上海菜的真正精髓,人们的眼睛和胃口依然要落在进贤路上的本帮小餐馆,以及状元楼这样的家常食物中,细水长流,源源不断。

西式的融入:停泊在记忆中的一客香蕉船

剧中的梅萍去看望爷叔,带的伴手礼是凯司令的奶油点心。凯司令创建于1928年,是沪上历史最为悠久的蛋糕店之一。

这个名字用上海话念出来特别有趣,像是英文发音。实际上,它的来历,据说是为了纪念北伐战争的胜利,寄托着国人的爱国之心。

白脱栗子蛋糕、哈斗都是凯司令的招牌产品。但对于很多上海人来说,对凯司令最深的感情,大多来自小时候过生日时的老式白脱掼奶油蛋糕。

金宇澄先生的原著里,有两位不曾出现在剧集中的男配角,沪生与小毛。有次,沪生将小毛带到家中,特意给对方准备了一个惊喜的生日派对。身为工人阶级的小毛,第一次见到了圆形的白脱掼奶油蛋糕。想象一下小毛的震撼,恐怕不亚于二十世纪八十年代的人,第一次听到邓丽君的甜歌。

白脱,是英文butter(黄油)的音译,在二十世纪六十年代,生日蛋糕已成为上海中产知识分子家庭中一种颇具仪式感的食物。

电视剧《繁花》的美食顾问李舒,也提及自己小时候吃过这种外壳有一点硬的白脱奶油蛋糕。近几年怀旧风大起,这种消失已久的老式奶油蛋糕,也开始回归到大众视野里,成为新一轮网红风潮。时尚是一个轮回,其实饮食也是。

在物资匮乏的二十世纪六十年代的上海,人们的副食品中不止有饼干、冰淇淋,还有从国外运输而来的黑鱼子酱、火鸡罐头、意大利橄榄、油咖喱、马尼拉雪茄和各色洋酒。当然,其中很多食物也并非普通人家的消费内容。这让我想起陈丹燕小说《慢船去中国》中的范妮。在二十世纪八十年代,为准备出国而就读夜校的少女,偶尔会在下课后与喜欢的同学一道,在国际饭店点一客香蕉船。西化的饮食方式,给这座城市留下了根深蒂固的痕迹,也早已融入了这座城市的日常。

看完电视剧《繁花》那天,我发了一条朋友圈。我的上海邻居阿姨看到后,特意来跟我聊天,讲起她小时候就是由父母带着去国际饭店吃一客冰淇淋,然后在上海大厦住一晚。半个世纪前的往事,于她而言依然历历在目,难以忘却。即使后来经历过许多苦楚风雨,但那一客香蕉船的清甜与无忧无虑的滋味,始终是她记忆深处的宝藏。

人生如繁花,鲜活而庞杂,时有盛景,也终将凋落。城市的脾性,根植在人们的回忆里,是接受,也是一种选择,逐渐沉淀,融为一体。而饮食,则是一张最细腻的名片,承载着人们的记忆与历史,生活的每一日。