■ 熊维西 文/摄

于今夏走进中国第一历史档案馆,是因为听闻此馆在今年1月从故宫西华门迁至祈年大街的新址,新馆里藏有明清时期的77个全宗档案,总数达1000多万件,与殷墟甲骨、敦煌写经、居延汉简并称中国近代四大文化发现。而在卷帙浩繁的历史档案中,亦可追寻到女性的踪迹,特别是赫赫有名的孝庄皇太后。

新馆建筑外形高大庄重,外立面的24枚玉玺纹样雕刻和入口铜门三角六棱窗纹样,精美而独特,融合了传统元素与现代风格。在大厅里徘徊不前时,一位老先生走进来,并主动指引我去2层基本陈列展,而他则去了6层档案利用查询区。当天馆内的参观人数并不多,前往6层的人几乎占了大半。这也是历史档案馆区别于综合性博物馆的一大特点,它的展品相对较少,观赏性也并不凸显,而是以提供档案查阅和研究服务为主。

走进中国第一历史档案馆2层的基本陈列展厅时,首先看到的就是一个悬挂着“兰台翰墨 家国春秋”八个金色大字的球形穹顶,它们缓缓垂下,犹如一道流淌的瀑布。弧形背景墙上刻有用繁体字或满文书写的“奏请”“奉天承运”“知道了”等浮雕字样,它们是明清时期的公文中最常见的书面用语。基本陈列展精选了明清200余件档案珍品,大到《赤道南北两总星图》《大明混一图》《清代大金榜》举世闻名,小到《猫狗名册》令人忍俊不禁。环顾整个展厅,幽暗的光线营造出深邃的氛围感,将那些被明亮灯光聚焦的档案衬托得格外醒目,它们像是从历史长河中跃然而出的璀璨明珠,散发着历史的厚重气息。

在清代展厅的门口处,一组高约三米的雕塑赫然矗立在眼前,随即进入视线的是一幅满蒙贵族装扮的女性肖像工笔画与清太宗爱新觉罗·皇太极并列悬挂于展厅内,这位风姿非凡端坐于宝座上的女性便是孝庄文皇后——博尔济吉特·布木布泰。

这幅藏于故宫博物院的《孝庄文皇后像》由清宫廷画家所绘,原作绘制于绢本之上,其高度为255.5厘米,宽为116.8厘米。画师笔法精工,设色富丽。孝庄文皇后的面庞慈祥,眼神坚定。华丽的朝服上绣满金黄色的龙纹,朝冠缀满凤凰形态的珠宝。画面中,天青色的运用仿佛为画面注入一抹澄澈,庄重中透出高雅;而明黄色如阳光般耀眼夺目,彰显出孝庄皇太后的威严仪态。

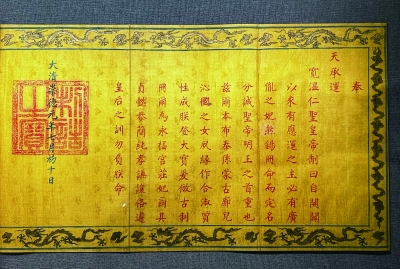

在《孝庄文皇后像》下的展柜内,还展陈有一幅龙纹镶边、黄底红字,用满、蒙、汉3种文字书写的布面长卷,上面写道“……兹尔本布泰系蒙古廓儿沁国之女,夙缘作合,淑质性成。朕登大宝,爰仿古制,册尔为永福宫庄妃。尔其贞懿恭简纯孝谦让,恪遵皇后之训,勿负朕命。”这幅册文是在皇太极于盛京(今沈阳)称帝时颁布。12岁便嫁与皇太极的布木布泰,在23岁时入主台上五宫,被册封为次西宫永福宫庄妃。古代宫殿的位置象征着主人的地位,东高于西、北高于南,在五宫中,次西宫的地位排在最后。尽管如此,其他四宫的册文均已不存,仅有她的这件还珍藏于中国第一历史档案馆中,这也足见孝庄文皇后的政治地位。

因为渴望了解更多关于23岁的布木布泰,我怀着这般好奇,来到了6层的档案利用查询区,试图探寻更多有关她的点滴印记。就在这里,我找到了现藏于沈阳故宫博物院的《庄妃朝服像》的图像资料。画像上的布木布泰身着红色朝服,头戴红黑相间的朝冠,有若干只金凤镶嵌其间,口中衔着珍珠,端坐在宝座之上,那时的她眉眼清秀、面露青涩。布木布泰在庄妃与孝庄文皇后两个时期里的样貌、神态、衣着截然不同,仅从画像的尺寸上也能发觉她在不同时期地位上的差别,《庄妃朝服像》仅有92厘米高,43厘米的宽度,尽管同样画工精巧,却只绘制于纸本之上。

青史之内,女性之名常被湮没。除册文与画像外,更多有关庄妃的记载就难觅踪迹了。人们也只能从仅有的文字记载之中,想象布木布泰的蜕变与成长。自小便生活在努尔哈赤与皇太极金戈铁马的征战岁月之中,在那弥漫着烈烈硝烟与雄浑气魄的氛围里,耳濡目染间,她表现出了不凡的政治洞察力和处事才能,在清廷内拥有着极高的话语权。这一判断,从皇太极猝然驾崩后,在无遗诏的情况下,布木布泰力排以战功赫赫、正值盛年的皇长子肃亲王豪格以及和硕睿亲王多尔衮为主的皇位争夺势力,成功扶持年仅6岁的儿子福临即位并稳定清初的政治局势上便可知晓。

展厅中,《孝庄文皇后像》的左侧,是一首福临所作七言绝句《万寿诗》。这首诗是福临为43岁的母亲布木布泰祝寿而写的30首诗之一。原作藏于故宫博物院,是一本内府刻印,在中国第一历史档案馆的展板上,也只能看到这一首。这首诗的最后一句“女中尧舜今重见,华祝惟应颂有斋。”可见彼时的布木布泰在福临心中的才干和地位。她的身份不只是皇上的慈母,更是辅国之臣,是可以与君王媲美的“女中尧舜”。

在布木布泰的辅佐下,顺治6岁登基,14岁亲政,在位的18年中,他定鼎北京,统一中原;整顿吏治,严惩贪污;推崇儒家,注重文化教育;缓和满汉矛盾,促进民族融合,为清朝统治的稳固奠定了基础。

而在顺治帝驾崩后,痛失爱子的布木布泰又开始辅佐顺治帝的第三子玄烨。

在中国第一历史档案馆的馆藏中,存有一份《康熙帝亲政诏书》。这份诏书为黄纸墨书,长380厘米,宽80.6厘米,上面写有“朕以冲龄嗣登大宝,辅政臣索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜谨遵……”以满文和汉文书写,并盖有满汉合璧的“皇帝之宝”印。这份诏书颁布于康熙六年,此时的鳌拜把持朝纲、独断专行,以索尼为首的几位朝臣共同奏请皇帝亲政。经布木布泰允许,玄烨于七月初七在太和殿主持了亲政大典,昭告天下,举国相闻。两年后,康熙擒鳌拜,巩固了皇权。

作为康熙帝的皇祖母,布木布泰陪伴他26年。在她的悉心教导和辅佐下,玄烨勤奋好学,逐渐成长为一位杰出的君主。他成功平定三藩之乱,收复台湾,三次亲征噶尔丹,在政治、军事、文化等方面都取得了辉煌的功业。

继续埋头于数字档案的探寻时,在“清代图典”目录下,还有一幅《孝庄文皇后便服像》。有别于前两幅朝服像,画中的孝庄文皇后只穿了一件简朴的黄色长袍,手拿佛珠,全身上下没有佩戴任何珠宝,她的身体略微发福,浑身散发出一种“松弛感”,目光坚定地安坐于龙椅上。这幅画像较于前两幅,尺寸更大,有262厘米高,181.6厘米宽。虽然画像的绘制时间没有明确记载,但从画面上孝庄文皇后的状态可以推测这时处于她的晚年时期。“……逮于耄龄。圣敬曰跻。敦尚俭素衣不辞浣濯。食不取珍异。”在数字档案的《大清会典》八十七卷《孝庄文皇后慈训》如此记述,恰如此时身着便服的孝庄文皇后的心境吧,人到老时,崇尚俭朴,素衣简食……

岁月无情地流转,布木布泰在时光的长河中渐渐老去。一个凛冽的冬日,75岁的布木布泰与世长辞。她的离世令当时年仅34岁的康熙帝悲痛欲绝,他遵照祖母遗愿不与太宗合葬,因此,她的灵柩停放在清东陵的暂安奉殿长达30余年。直到雍正三年时,雍正帝才将他的太祖母葬在孝陵的南边,并定名为昭西陵。中国第一历史档案馆的资料中,有一张昭西陵的照片,尽管经历了岁月的洗礼和人为的破坏,昭西陵的部分建筑已经受损,但仍能清晰地看到它的基本样貌。琉璃花门、琉璃斗拱以及红色围墙展现了满族特色。除此之外,在档案图像中,一件孝庄文皇后的谥册也格外引人注目,它由10片长29厘米、宽12.9厘米、厚1厘米的玉质石片经黄色织布连接而成,上面刻有雍正帝为孝庄文皇后所加谥号“孝庄仁宣诚宪恭懿至德翼天启圣文皇后”。到了乾隆朝,乾隆又为孝庄文皇后加谥“纯徽”二字,并制作了交龙形状的一方谥宝大印。档案中记录的这延绵了三代的祭奠,无不体现了后代君王对孝庄文皇后的敬仰和怀念。

世人常对稗官野史津津乐道,为这位“清朝兴国太后”杜撰出各种浪漫故事,但孝庄文皇后在政治上取得的成就才是她的卓越之所在。历经三朝、辅佐清初两代君王,奠定清王朝盛世基业,却从未因个人的政治野心而干政、乱政。同时,作为两代幼主的照拂者和教育者,她给予了后辈充分的自主权,只是悄然退居其后加以指引,为他们排忧解难。即使是在相隔数百年后的今天,这种教育之道仍然值得借鉴。

诏书、诰命、敕谕、朱批……明清档案如汗牛充栋,可女性的春秋不似朝堂风云那般波谲云诡,在档案中有关她们的记录如浩渺繁星中的一粒尘埃般难寻踪迹。即便是孝庄文皇后,也是仅凭一卷册文、三幅画轴便拼凑出她的一生,而那些珍贵的细节在宏大的历史叙事中模糊不清,只留给后人无尽的遐想。然而,也要感谢这些珍贵的“兰台翰墨”,在那泛黄的纸页间,为世人留下了关于她的传奇。