水磨镇航拍图

汶川县委宣传部供图

漩口中学遗址

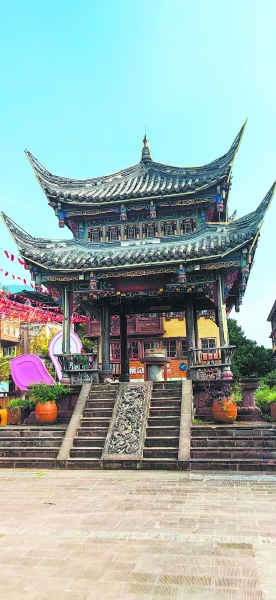

水磨古镇

■ 钟玲 文/摄

石阶太凉,余下多少悲伤?

犹记得,初秋那日,微风不燥。与那座汉白玉雕刻的时间永远定格在2008年5月12日14点28分的时钟告别后,我沿着小路,且行,且听。只见,树影斑驳下,一株幼苗从瓦砾废墟中破土而出,细细的藤蔓上分布着零星卷曲的叶瓣,有的叶瓣之下还掩藏着初生的、嫩绿的芽儿。它虽是一副柔弱的“身躯”,却仿若拥有无尽的力量,向苍穹,伸展着。风起时,它翩翩起舞,越过了周遭倒塌的楼宇,只以摇曳之姿向不远处一旗杆上飞扬着的五星红旗“挥手”致意……

我是在汶川特大地震漩口中学遗址与它邂逅的,至今不知晓其名字,归来后,脑海中不断萦绕它的模样,大抵是它顽强的生命力,总让我想到它生于斯、长于斯的那片土地——岷江之畔的汶川。

初见

只是初见,却若见“故人”。

素未谋面时,我对汶川,生起的皆是好奇之心。 第一次知晓汶川,还是在2008年,那场震惊中外的大地震之后。可惜,彼时仅仅是从新闻里见到那大地震颤、山河破碎的瞬间,以及那场“浩劫”留下的断壁残垣。16年后,因中国报纸副刊研究会年会暨“天府无忧谷·康养新汶川”中国文化记者汶川行主题采访活动,我终有机会踏上汶川大地。

启程前,一直在期待,这一场似跨越时光的重逢,汶川将会以何种容颜静候?

隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州的汶川,从成都乘坐大巴前往,只需要两个小时的时间。昔日李白笔下的“蜀道难”,在这段路程,似乎成了遥远的传说——哪里还是“蜀道之难,难于上青天”?全程是高速,一路皆坦途。

不曾意外的,却是沿途风景。单用“美”字来形容,显然是语言太过贫瘠。山峦起伏,岷江悠悠,山水相依,如此蜿蜒往复,而汶川,就静卧在岷江温柔环抱的臂弯里。

黄昏时分,到达距离汶川县城19公里远的绵虒镇的大禹农庄。那时,山色翠依依,隐隐仍有浮云点缀天幕。我置身半山村落中,身旁便是葱茏的密林与奔流而下的淙淙小溪。我宿在一山间木屋,名为“吟风居”,打开那扇木门,站在小院之中,抬头即能远望高耸的雪山,山顶白雪皑皑。小屋的名字,真真贴切,于此,我登高、望远、听风,甚是惬意。若是下山,则要沿着弯弯的木栈道,步行好一阵儿才能辗转走到山下广场。并不远的路途,却听得一场激荡的森林交响乐,耳中皆是风声、水声、鸟鸣声……

漫步在农庄的小径,也不是没有想过,这与我想象的汶川,可有相同之处?我只想起“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”的意境,此时景象,不正是“目倦川途异,心念山泽居”,我所期待的田园生活?

秋日雨后的夜,山中开始降温。夜晚更是萧瑟凄冷,陷入夜色中的大禹农庄一片寂静,直到晚上8点多,山下的广场忽然喧嚣起来。远远地望见,那里篝火正旺,映红了天空,一群羌族老少正围着篝火载歌载舞,好不热闹。一曲羌笛,一支舞,终打破了这山谷的宁静。

然,心仍是安宁的,久居繁华的都市,一踏入汶川,整个人立刻沉静下来。倘若要用颜色来形容这一次与“君”初相见,我想,是丹青之色吧,汶川的自然风光如画卷般绚丽,山幽,水柔,晨光里,绿树滴翠;霞光下,岷江之水波光粼粼。小城静美之中亦充满活力。

过往

汶川于我,是“故人”,那日,汶川将往事诉与“故人”听。

“孩子 快 抓紧妈妈的手

去天堂的路 太黑了

妈妈怕你 碰了头……”

汶川特大地震映秀震中纪念馆的出口处,有一面黑色的诗歌墙,罗列着许许多多为纪念那次大地震而作的诗,由高洪波所作的《孩子,快抓紧妈妈的手》,最令人泪目。我之所以记得清晰,是因为与之比邻的是一名为《生命之花》的展品,那一天,展品出借并不在展馆之内,我是在照片上见到了《生命之花》的模样,那是两朵纯白色的花,绽放的花瓣,层层叠叠。展品旁短短的几行文字,介绍了《生命之花》的由来。那是,汶川无数伤心的往事之一——

在汶川大地震中,一对双胞胎姐妹花琦琦和佳佳被灾难无情吞噬。在征得两位女孩儿母亲的同意后,中国著名艺术家舒勇先生以这对姐妹的骨灰为材料,创作出了“生命之花”雕塑。我并不知两个女孩儿的模样,只感叹那位母亲有多悲痛,要经历怎样的挣扎,才有勇气做出这个决定,让“生命之花”这种特殊的方式,去延续那曾经像花儿一样绚烂过的生命。

心痛不止于此。

此间纪念馆,有序厅、特大地震破坏惨烈展区、众志成城抗震救灾展区、自立更生科学重建展区、科学应对防震减灾展区五个展厅。馆内陈列着地震文物13641件,记录着那场无情的灾难,也记载着来自全世界的爱。一帧帧震撼人心的照片、一件件满载故事的遗物,只一瞬间,就能将人们拉回到那个惊心动魄的时刻。泪水,在不经意间悄悄滑落,是为逝去的生命吧,也为坚韧的汶川精神。

昨日的悠闲自在,此刻全无。心情沉重地走出纪念馆,来到“四川汶川特大地震漩口中学遗址”后,心痛越发强烈。那里是当时震中的中心位置,当时,汶川县映秀镇龙门山中央断裂发生Ms8.2、Mw8.3级地震,震源深度14千米,最大烈度达到11度。为我们讲解的导游是当年汶川地震的幸存者,她站在一座倾斜的教学楼前声情并茂地讲述着地震时发生的一幕幕。一片黄土,隔绝了生死。就在我们脚下,仍有2名老师、19名学生,至今沉睡于这大山里的废墟之中。当听到“大地震来临时,第一节课才开始了几分钟,随着轰的一声巨响和楼体剧烈晃动,方杰老师迅速组织学生逃生,他大力用脚踹开教室的门,用自己的身体撑住变形的门框。最终,41名学生成功逃生,而方杰老师和一名学生没能获得生机……”时,人群中,开始响起抽泣声声。

极力克制的眼泪,再度汹涌。

不忍再听,环顾四周时,又看到那面在几栋坍塌、倾斜的楼宇中,仍于空中飘扬的五星红旗。心,终于暖了些。

时光悠悠,于此,我听见岁月的低吟,听见山河的轻叹,也看见了人们对生命的敬畏,汶川人重建家园的决心,面对灾难时人们的团结与互爱。

此时再问,何谓汶川?

记得,群山是汶川,岷江是汶川,暖阳是汶川,雪山是汶川……伤痕也是汶川。那场大地震,曾让这片土地满目疮痍,无数生命瞬间消逝,家园化为废墟。但这场灾难,也让世人见证了生命的力量——绝望中绽放的希望之花,比任何时候都要绚烂夺目。

重生

16载,似水流年,沧海桑田不复。

那曾经响彻云霄的浩荡哀声,在时光的纹理中只留下那些伤痛痕迹刻下的徐徐尾音,以及灾后重生的希望之路……从2008年到2024年,汶川,用拼搏精神改写了自己的命运。四季更替中,春风一年一年来过,而今的汶川,在当地人民的自强不息与全国各地的鼎力援建下,早已焕然一新。

重建后的映秀小镇,如今新楼林立、街道整洁;灞州小学外,气势雄伟的高速公路如巨龙向远方延伸……昔日曾受重创的汶川,已奏起全域旅游的协奏曲,打响“天府无忧谷、康养新汶川”这一品牌,处处景色新。

作为古蜀文明的发源地,汶川有许多古老村寨,仍带着原始淳朴的民族风情,村民们在寨子中过着“无忧”生活。

我们到过的,是一座羌寨——东门寨。刚到寨子就看到一座碉楼,碉楼高耸入云,四壁设有瞭望窗和射击孔,它居高临下、气势逼人,是东门寨最醒目的标志。寨子依山而建,石砌的屋舍错落有致,沿着蜿蜒的青石板路在寨子中穿梭,阳光透过稀疏的云层,斑驳地洒在屋舍的墙壁上,光影交错间,似乎还能看见那些过往的烟火气息。

寨子里异常安静,只偶尔才能见到或坐着闲聊或正在忙碌的村民,他们的脸上洋溢着质朴的笑容。而在那些带着岁月痕迹的房屋旁,还有一些人家种着葡萄树。正是丰收之时,饱满的葡萄,正在等待人们采摘。与同行人走散后,我在一葡萄架下停驻,屋舍里一位身着羌族服饰的老太太,用一种我听不懂的语言对我说着什么。等走近了,才知,她在问我要不要买葡萄?不用说,自是价格低廉。可惜,老太太没有手机,无法接受微信付款,只收现金,无奈只能作罢。但,她的笑容,我至今未忘,想必是生活富足,她才可以那样从容,安然。

在通往出口处,东门寨还有一条释比文化长廊。释比是羌族中对祭司的尊称,他们不仅是羌族文化的传承者,更是羌族人民精神的寄托。释比们通常身着长袍、头戴法帽、手持法器,低声吟唱。若是看到东门寨出口处的释比雕像,便可看到释比工作时的模样。在释比的引领下,东门寨的羌族人相信,万物皆有灵,人与自然和谐共生,这种信仰不仅体现在他们的日常生活里,更深深地烙印在他们的文化血脉之中。

与掩藏在大山中的东门寨不同,汶川之南,岷江支流的寿溪河畔,还有一座水磨古镇。古镇自古便以“长寿之乡”闻名,商代的遗风在此轻拂,老人村的传说流传至今。古镇依山傍水,青石板路两旁店铺林立,茶香、花香、药香交织,相比那些略显商业化的古镇,生活气息浓厚。早在2010年,水磨古镇就被全球人居环境论坛理事会和联合国人居署《全球最佳范例》杂志评为“全球灾后重建最佳范例”。对此,我是相信的,水磨古镇的宜居,肉眼可见。

漫步老街时,我还在一面记录水磨古镇历史的石墙上,见到了《羌族释比文化》所记载的水磨起源,传说一个羌族村落遇到了干旱,于是祭祀求雨。一位羌族姑娘祭祀后回磨坊的路上看到磨坊在闪闪发光,进去后发现一条龙缠在石磨之上。神龙对姑娘平时的勤劳所感动,决定降雨帮助村落并最后娶了这位羌族姑娘为妻。传说只是传说,但从中,我们或许也能知道,当地绵延已久的历史文化、民俗民风。

相见,总会离别。

归来后,眼前总是浮现汶川的影子,那里,山色翠依依,岷江之水日日奔腾不息。还有我念念不忘的那株植物,以及像它一样的——

“生命”重启后的汶川,如凤凰涅槃。2023年,汶川县实现地区生产总值(GDP)91.5亿元,是2008年的5.6倍,年均增长10.4%。人均GDP达到109967元,是2008年的7.3倍。

……

我拥抱过了,新汶川。从前,知汶川而未曾相见。今夕,相逢不恨晚。至此刻,仍念念汶川,念念那不曾远去的丹青之色……