图片源于网络

《女子问题》,刊登于《新青年》1916年第二卷第一号

1920年2月北京大学首开女禁,招收王兰、奚浈、查晓园(右起)等3名女生入校旁听。

李大钊与北京女子高等师范学校部分师生的合影

■ 范语晨

深冬时节,北京五四大街上,道旁的树木显得寥落而疏朗。漫步于这里的行人,很难不被一幢通体红砖的近代建筑吸引目光。在清冷的冬景中,它显得格外典雅庄严,令人不禁想要走近,了解它火热的过往。

106年前,红楼作为北京大学校部、一院(文科)和图书馆的所在地,正式落成使用。自此,北大红楼与风起云涌的时代相遇,见证了诸多光辉的起点:新文化运动的先驱们在这里碰撞思想,马克思主义在这里第一次进入中国的大学课堂,中国共产党北京第一个党组织在这里诞生,1919年5月4日,北大学生就是从这里走向天安门,发出捍卫国家主权、反帝反封建的铿锵之声……

而属于女性的觉醒年代,同样在此拉开了序幕。当中国妇女报全媒体记者走进红楼,驻足于展厅中的文献与图像前时,近代中国女性争取解放的足音如惊雷般响彻心底——她们何时第一次走入大学校园?她们如何不再遵从父母之命,获得选择自己爱情的权利?她们又经历了怎样的求索,最终参与到改变中国命运的伟大事业中去?

红楼里已然泛黄的纸页与图像,提醒我们带着敬意回看,女性如今握在手中的权力,曾是多么石破天惊,来之不易。

求学 百年前的北大红楼,走进第一批

女学生

步入红楼二层关于新文化运动的主题展厅,密密麻麻的文献报刊之间,一张3名女青年的合影格外引人注目:她们身着学生装,落落大方地立于校舍前,眼神里似有一股化不开的笃定。她们的名字分别是王兰、奚浈、查晓园。1920年2月,她们入校旁听,成为北京大学招收的首批女学生。

对于今天漫步在大学校园里的女生而言,男女同校读书是再正常不过的事情。但在当时,女生入学北大的消息一经报道,便成了绝对的爆炸性新闻。虽然自1904年开始女子教育被纳入学制,但是直到民国,“男女授受不亲”的观念依然盛行,女子教育仍以培养贤妻良母为主要目标。男女同校、享受同样的教育内容,不啻天方夜谭。

然而,崭新的时代之光终究要照见女性的世界。新文化运动的先驱们主张通过思想启蒙将封建文化禁锢下的中国女性解放出来,“大学开女禁”的呼声日渐高涨,支持者和反对者展开了激烈的论争。1919年5月,甘肃女青年邓春兰曾致信蔡元培,请求北京大学允许招收女子进补习班,并勇敢地将公开信投给报刊发表,信中语气昂扬而坚决:“以牺牲万有之精神,至百折不回之运动,务达我目的而后已!”

时任北大校长的蔡元培力主招收女生。展厅中,一份1920年元旦的《中华新报》刊载了蔡元培就“大学之开女禁问题”答记者问的内容,他谈道,“因教育部所定规程,对于大学学生,本无限于男子之规定,如选举法中之选举权者。且稽诸欧美各国,无不男女并收……即如北京大学明年招生时,倘有程度相合之女学生,尽可投考。如程度及格,亦可录取也。”蔡元培开明的态度得到了诸多青年学生的支持,北大学子徐彦之、康白情也积极发表自己的观点,支持男女同校。

蔡元培的主张一经公布,便有女生主动提出申请来北大就读。王兰等3名女生2月份入学旁听后,3月中旬又增加了邓春兰等六人。最终,在1920年秋季前进入北京大学就读的女生共有王兰、邓春兰、韩恂华、赵懋芸、赵懋华、杨寿璧、程勤若、奚浈、查晓园九人,分别在哲学系、国文系、英文系三系旁听。由于九名女生是在招考日期后申请就读,因此都暂为旁听生,等到学年考试,得70分以上,便能转为正式学生。据当时的报道,女学生们在教室内的座位并不与男生分开,男女互相交际。我们看到,1920年3月11日的《北京大学日刊》上,特辟“本校女生”一栏,特别报道了首批走进北大的九名女学生。

记者发觉,展厅里的女性观众似乎都会在第一批北大女生的历史资料前驻足良久。大家或许可以想象,百年前,当几名女生步入这幢红色校舍时,会面临多少或是好奇打量或是充满偏见的目光。就连不少保守派的北大教授,都曾对男女同校颇有非议——第一批女学生入校后,辜鸿铭初进教室,看见学生中的奚浈、查晓园,神色大变道:“讲堂何来女客?”辜鸿铭因此还一度向校长蔡元培提出辞去教职。

反对的声浪虽高,所幸,一心求知识、求解放的女学生们足够勇敢,校长蔡元培亦毫不动摇。在女学生入校后,北大又率先招聘了女教师。1920年起,蔡元培陆续聘请美国留学归来的陈衡哲为西洋史教授,聘请曾留学美国的吴卓生为女生指导员,聘英国人克拉克夫人为英文系讲师。

突破陈规总是无比艰难,但只要迈出第一步,历史的潮流便不可阻挡。在北大的影响下,男女同校蔚然成风。天津、上海、广州多地的大学纷纷开始招收女大学生进校。展厅里,1922年第89期的《妇女旬刊》上,刊登着一则“妇女界消息”——“自北京大学开放女禁后,各地遂相继仿办。”1922年,北洋政府颁布不分性别的壬戌学制,男女合校制终于被正式承认。

阳光洒在旧日的报刊资料上,似乎与观众一起,见证着女性迈入大学校园的重要命运转折。曾经的风云激荡,已化作希望与安宁。

参政 第一位女共产党员在红楼加入

党组织

北大红楼是新文化运动的思想交锋之地,更是建党伟业的筹备、发生之地。漫步于长长的走廊,陈独秀、李大钊、毛泽东等人的复原办公室次第映入眼帘,为我们重现着建党先驱们的所思所行。然而,红楼里的历史印记同样告诉我们,开天辟地的大事变不只是男性的伟业——第一位女党员缪伯英就是在这里加入了党组织。展厅中,名为《“北京共产党”小组部分成员》的浮雕上,齐耳短发的缪伯英,与李大钊等人比肩而立。

1919年夏天,踏着“五四”掀起的热浪,来自湖南的缪伯英考入北京高等女子师范学校理化系,与北京的各种新鲜的社会思潮迎面相遇。为表达自己与旧的封建制度决裂的态度,她将一头长发剪成了新式的短发,并在求学期间积极投身社会变革试验,组织成立“北京女子工读互助团”。只是,缪伯英等人理想中的乌托邦最终难以为继,她与同伴们很快抛弃不切实际的空想,转而寻找改造社会的其他途径。

展厅墙上,一张李大钊与北京女子高等师范学校部分师生的合影,见证着缪伯英思想的转变。当时,李大钊任北京大学教授时也在北京女子高等师范学校兼课,所教授的唯物史观课程很受学生欢迎,缪伯英也在潜移默化中受到马克思主义的影响。1920年3月,李大钊主持成立了北大马克思学说研究会,缪伯英在4月加入。他们常聚在北大“亢慕义斋”图书室,研读马列主义著作和有关十月革命的书籍。由此,缪伯英逐步摆脱了无政府主义的影响,坚定了马克思主义的信仰。

1920年10月,北京共产党早期组织在北大成立。李大钊任书记,成员有邓中夏、何孟雄、缪伯英、张太雷等。缪伯英成为我党最早的女党员。加入党组织后,妇女工作是缪伯英负责的重点工作内容之一,1922年8月,她负责筹备北京女权运动同盟会;1924年3月起她开始担任中共北京区委妇女部部长。北京共产党早期组织的照片墙上,缪伯英的身影令人无限感慨——对于刚刚走出几千年暗夜的女性而言,缪伯英能够跻身于点亮未来中国命运的政治力量中,具有里程碑式的意义。

在追求真理的路上,缪伯英还遇见了平等的爱情。红楼第46展厅里,其中两张照片与一件旧物,勾勒出了这位女共产党员与革命工作相交织的情感生活。缪伯英与丈夫何孟雄相识于北京大学举办的湖南学生同乡会上。从北京工读互助社,到北京大学马克思主义学说研究会,再到加入北京党组织,两人在共同的实践经历与思想转变中相恋。1921年7月,何孟雄和缪伯英结婚,住在北京景山西街的中老胡同5号,成为北京党组织的一个联络站。他们在这里一边上学,一边从事革命工作。由于两人恰好名字中有“英”字和“雄”字,同志们便戏称他们为“英雄夫妻”。

组织工人运动、开展妇女工作、进行地下斗争、无数次身陷险境……这对“英雄夫妻”并肩战斗的岁月轰轰烈烈,却如此短暂。1929年10月,缪伯英因伤寒不幸病逝,1931年2月,何孟雄也在上海被国民党杀害。

老照片里,中老胡同5号的窗棂与树影,以及那只他们共同使用过的铜烧水壶,让我们得以想象,第一位女共产党员缪伯英的青春图景——在清贫而动荡的岁月里,她始终“向光明的路上走”,从未停息……

论政 破旧立新的妇女解放思想,在这

里发端呼号

于北大红楼中回望妇女解放的历程,让人热血沸腾的,不仅是那些敢于冲破命运枷锁的女性个体,更是新文化运动掀起的,对旧性别观的彻底批判和对女性议题的广泛讨论。在诞生于北大红楼的《新青年》等进步报刊中,我们能够读到女性向前迈出的每一步在思想界激起的风浪。此起彼伏的激辩中,捆绑着女性的文化枷锁在一点点松动。

胡适曾说过,“像春雷初动一般,《新青年》惊醒了整个时代的青年。”占据一面墙大小的玻璃高柜里,一字排开的全部9卷54号《新青年》,勾连起一幅20世纪初新思想新文化的传播图谱。而其中,妇女解放问题是《新青年》从创刊起便始终呼号呐喊的重要主题。我们看到,《青年杂志》(《新青年》的曾用刊名)1915年第1卷第1号中,便载有陈独秀翻译的《妇人观》,在第一卷第三号上,陈独秀又撰文《欧洲七女杰》,介绍了奈廷格尔(现译作南丁格尔)、圣女贞德、居礼(现译作居里夫人)、罗目、罗兰夫人等欧洲杰出女性的事迹,肯定她们对于国家民族做出的与男性同等甚至超过男性的贡献。

如果说,介绍欧洲杰出女性与西方的性别理论开启了《新青年》探讨妇女问题的先声,那么展厅墙上,挪威戏剧家易卜生的画像与胡适编辑的“易卜生号”,则向我们呈现了《新青年》在妇女解放问题上掀起的一波空前热潮——《新青年》第4卷第4号首页刊登的《本社特别启事》宣告,将在第4卷第6号推出“易卜生号”。专号一经刊出,便在当时的知识界和思想界产生了极大反响,掀起了一股“易卜生热”。特别是“易卜生号”上发表的名剧《娜拉》一文,将一个全新的人格独立、个性解放的女性人物形象展现出来,令当时的国人感到耳目一新,妇女问题由此进一步成为社会的关注焦点。

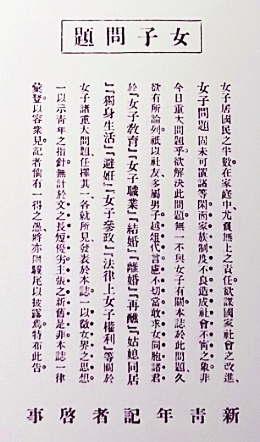

新的女性形象带来的震动,与顽固不化的旧势力相交织,推动思想界对封建社会施加在女性身上的压迫进行全方位批判——展厅里,“易卜生号”的旁边,是《新青年》第2卷第6号起开设的“女子问题”专栏,这一专栏特向女性征稿,倾听女性的真实声音,旨在唤起女性的人格独立,同时呼吁建立新的家庭制度,解放妇女;而针对北洋政府褒扬节妇烈女的行为,《新青年》率先刊登周作人翻译的日本女作家与谢野晶子的《贞操论》,直接推动了《新青年》对女子贞操问题的讨论,随后刊发鲁迅的《我之节烈观》、吴虞的《吃人与礼教》等一系列文章,对男女不平等的旧道德展开猛烈抨击……

这些由《新青年》主笔们最先发出的声音,很快就引发了社会各界,特别是青年人对女性处境的思考,他们拿起笔来,在各家进步报刊上抒发己见。我们看到,受贞操观讨论的影响,读者汪恸尘有感而发,撰文《今后女子三大幸福问题》投稿给《新青年》编辑部;而受到婚恋观讨论的影响,武汉中华大学学生恽代英写下《结婚问题之研究》一文,刊登在《东方杂志》第十四卷第七号上,提倡在学校内开设婚姻学课程,增强男女青年婚姻自主的智识,而1921年第1卷第3期的《家庭研究》杂志上,刊载了缪伯英所撰写的《家庭和女子》一文。撰文之外,更有知识女性主动办报,为女同胞开辟发声的阵地——张挹兰考入北大教育系后主编《妇女之友》,发誓“为女子争得一个真正的人的地位”!

在这场史无前例的妇女解放运动中,虽然新思想的倡导首先从知识界发端,但最终目的是将各个阶层的妇女从封建压迫中解脱出来,因此,当时既有先进的报刊传达新思想,也有更通俗易懂、利于传播的宣传方式。在“提倡新道德,反对旧道德”的展陈区域,《禁止缠足》《禁三从四德》等一系列生动的绘画作品将旧道德之下的女子处境呈现出来,呼吁全社会摒弃这些残害妇女的文化陋习,达到了思想启蒙的效果。

贞操观、婚恋观、女子教育观……置身展厅的我们仿佛回到了历史现场,与百年前的青年一道,兴奋地沉浸在关于妇女问题的大讨论中。特别是眼前的一张结婚照与一张中英双语的《结婚通知书》,让我们欣喜地看到,新的思想与生活方式,已经不只停留于纸面上的激烈讨论,而成为当时青年人的自觉行动——1921年6月1日,29岁的语言学家赵元任和32岁的医学博士杨步伟结婚,为破除传统婚姻陋俗对人的束缚,他们没有举办仪式,也不宴请宾客,只拜托好友胡适与朱徽在结婚证上签字见证,贴上“四毛印花税”便算作正式结婚,随后向亲戚好友寄出这份结婚通知书,上面告知,除书信、诗文等祝福外,不收取任何贺礼。虽然我们深知,自主选择的婚姻、自我主宰的人生,对于当时的多数女性而言,还是尚未实现的梦想,但至少,已经看到光的她们,不会甘于活在黑暗中……

走出北大红楼时,恰是正午。记者看到一些前来参观的女性观众,特意身着民国学生装,站在红楼前面打卡留念。眼前,她们的身影好像与最先进入北大的那三名女生的形象相互交叠,隔着一个世纪的光阴,遥遥呼应。此刻,她们明媚如朝阳的笑容已然证明,百年前新思想的光芒,终于照进了女性命运的现实。

而对于妇女解放这场最漫长的革命而言,百年仅是序章,未来仍可期许。我们向她们的觉醒年代致敬,是为了沿着她们踏出的路,在更广阔的社会舞台上,见证女性迸发出的傲人力量。

(本版图片除标注外,均由熊维西提供)