■ 折衡

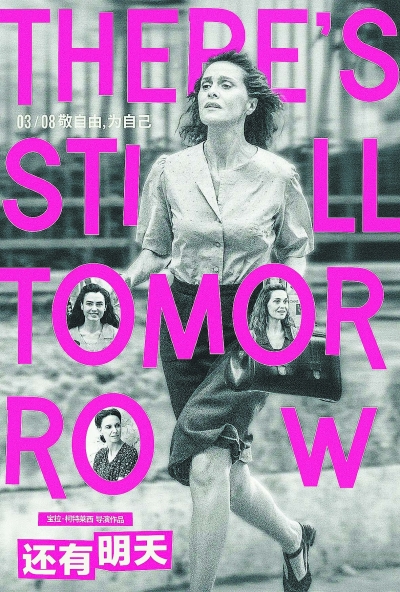

一日清晨、一对夫妇、一记耳光,影片《还有明天》一开场就把观众“打”了个措手不及。主人公迪莉娅却显得稀松平常,仅仅镇定了片刻,她便穿梭在昏暗的半地下室,马不停蹄地洗漱、开窗、烹饪早餐、端茶倒水、照料老人……影片的前8分钟有意致敬了新现实主义美学,以黑白摄影和方形画幅,让时间倒流回1946年的意大利。豆瓣网评分高达9.4,由意大利导演宝拉·柯特莱西自编自导自演的电影给这个春日带来了一抹属于女性的明媚。

《还有明天》讲述的故事并不复杂——影片以二战后意大利女性首次获得投票权的历史性时刻为背景,巧妙展现了一场中年女性的“出逃”,从而道出被压迫女性觉醒与抗争的重要意义。尽管相隔万里,这部以异国他乡为叙事舞台、褪去色彩的黑白影像,依然迸发出穿透银幕的炽热情感。如果你走进影院,或许也会忍不住代入女主角迪莉娅的日常,与她一起痛苦、紧张,被女性群体休戚与共的命运牵动内心。

当轻盈欢快的歌曲《打开窗户》响起,电影场景来到一个蜗居半地下室的意大利家庭。在生活中,迪莉娅如同上了发条的机器,周旋在暴怒的丈夫、失能的公公和三个孩子之间。

晚餐时间,当迪莉娅试图缓和气氛,拿出美国大兵给的巧克力时,丈夫伊万诺心中却只有猜忌和愤怒。他熟练地起身、摩拳擦掌,孩子们相顾无言、默契离去,迪莉娅徒劳地呼唤丈夫的名字……是的,所有人都知道即将发生什么。

家暴以双人舞的形式被呈现出来,以一记大力的耳光开始,伊万诺时而面目狰狞、时而得逞地笑着,他抓住迪莉娅干枯的卷发、狠狠地撞击。迪莉娅流出的鼻血、脖颈的淤青在CG技术处理后转瞬即逝,现场声也全部弥散,只能听到轻快诙谐的舞曲,仿佛那不是一场暴行,只是双人舞的握持和交叉步。

以这种形式表现家暴,是全新的视听语言,却并非对暴行本身的美化,而是更加凸显浪漫背后的胆战心惊。正如宝拉·柯特莱西所解释的:“用舞蹈语言去呈现,是想要表述迪莉娅所遭受的家暴是她日常生活的一部分,而且是不断循环的。”孩子在房间里的恐慌,街坊在门外的叹息,让真相显而易见。令观众忍不住想象迪莉娅在遭受拳打脚踢之后面目全非的脸和归于死寂的心。

日光之下,并无新事。暴力源自家庭的代际“传递”。公公奥托里诺觉得吵闹时会给出伊万诺忠告:“你不要一直打她,否则她会习惯的,偶尔狠狠地打一次,让她长长记性。”奥托里诺自信地传授了一套更为灵光的“打老婆心法”,即使他自己的老婆绝望地从五楼跳了下去。

准女婿朱利奥的暴力更加隐蔽,它藏匿在柔情之中。与母亲迪莉娅一样,玛塞拉也在家庭中承担家务劳动。她对母亲哀其不幸、怒其不争,不理解她遭受诸多不幸后的忍耐,质问她为何不逃走。朱利奥的出现如同她的救赎,他不在意门第,也不在乎偏见,排除万难为玛塞拉戴上人造钻石。但看似浓情似火的爱情,却早已经预示未来的悲哀。迪莉娅在细微之处窥见婚姻的相似性,她们的另一半以及更多男性总是在恋爱时甘做裙下臣,婚后却“原形毕露”。她知道,朱利奥此刻的温柔抚摸,或许不久后,就会变成落在女儿脸上的巴掌。

早晨一记莫名其妙的耳光,傍晚一顿劈头盖脸的暴打。这是当时许多“迪莉娅们”的生活缩影,她总想打开窗户,而丈夫却总在关门。家庭中的男性传承财产和暴力,而女性却不得不承担家务和伤痕。

此刻,或许乡愁是男人的“奥德赛”,而逃离才是属于女人的史诗。

伴随着有力的鼓点,影片画幅徐徐铺展。迪莉娅大步流星地穿过人群、走过街道,她辗转在护理、缝纫、修伞、洗衣四个不同工种之间,却只能得到微薄的报酬,这便是迪莉娅的零工日常,也是当时意大利女性的真实处境。

在富人家庭,她的劳动被男主人随意定价;雨伞店里,她努力工作,报酬却还比不上分不清伞骨和伞尖的男学徒……

迪莉娅是这样,其他的主妇也是如此。富人家庭里,拥有知识的阔太太也没有表达的权利;服装店的老板弗兰卡小姐,经营多年却还是被要求“叫你丈夫来签字”;朱利奥的妈妈奥莉塔,能够送女儿上学,却对婚嫁全无话语权……

由此,通过迪莉娅的生活轨迹,电影向观众呈现出当时意大利女性普遍失权的情形——她们丧失财产权、话语权、受教育权,甚至无法保证人身自由和生命安全。1970年以前,意大利女性连离婚都是奢望。无数女性被困于暴力婚姻,所以我们才在影片里看到迪莉娅与旧情人尼诺的纠葛、玛塞拉将逃离原生家庭寄希望于朱利奥。

几十年后,田岛阳子才在《以爱为名的支配》写道:“女性缺爱或许是一种历时已久的谎言,我们缺失的是资源、是权力、是尊重,是比爱情更宏大的生命课题。”

意外的是,《还有明天》的基调并非沉重的,它不仅充满了意大利式的黑色幽默,还埋藏着一条通往希望、激动人心的主线。

这条线索一明一暗,情书在明处,迪莉娅和旧情人品尝巧克力,旋转的镜头和煽情的配乐,“白马王子式”的爱情是很容易让观众代入的叙事。选票在暗处,藏在不太引人注目的海报、标语、谈论和日历里。当观众认为迪莉娅私藏的“情书”是一张逃离的船票,结尾的反转便显得更加振聋发聩。迪莉娅并非娜拉式的出走,也不是和旧情人私奔,而是在行使女性选举的权利。

她的觉醒不是戏剧式的爆发,而是发生在无数个微小的抗争中:面对富人克扣自己的报酬,她说“实际上你该付我30里拉”;看着橱窗里的波点衬衫,眼神里流露出藏不住的向往;得知性别薪酬差异时,毫不犹豫地质问……

当她在公公去世后迎接一波又一波吊唁者,突然福至心灵、说出“还有明天”时,观众几乎是跟随影片的节奏一起跳动、一起呼吸。迪莉娅骗过丈夫,在那条熟悉的街道飞奔,从一路小跑变成大步狂奔,奔向那个并不遥远的前方——投票的队伍人潮涌动,茫茫人海成为屏障,让暴怒的丈夫与迪莉娅擦肩而过。当她慌张地寻找时,下一个镜头便是女儿递来的选票。迪莉娅和来自不同社会阶层的女性擦去口红,用丝巾、用手背。但这次不是被丈夫强硬抹去,而是她们主动的选择。

影片令人记住的不仅仅是严肃的讨论,还有那些充盈着女性情谊的时刻:黑白的画面在脑海中仿佛自动变成彩色,迪莉娅和好友玛丽莎在街巷抽烟,那时的夏日午后处处洒满了金黄色的阳光;迪莉娅和不同社会阶层的女性,毫不犹豫地一起擦去鲜红的口红;迪莉娅和女儿在投票站对望,她们的棕色卷发、V领衬衫以及明媚的笑容无比相像。

正是一代代女性前赴后继的托举,用柔韧、忍耐,甚至痛苦的坚持,让下一代女性走向更大的世界。

“献给Lauretta”——这是导演宝拉·柯特莱西藏在片头的小小彩蛋,这是献给她11岁的女儿劳拉,也是献给和她同代女孩的影片。祖母和母亲们的眼泪和淤青绝不能被忘记,同样,她们的抗争和选择,也应该永远被铭记。

明天会好吗?这是个很难回答的问题。

电影的最后一幕在试着解答,投票结束后,迪莉娅第一次俯视丈夫,身后的人群同她一起抿紧嘴巴、闭嘴歌唱。或许生活现状的改变并没有那么容易,或许希望尚在“明天”,但电影已经以迪莉娅的勇敢和抗争告诉我们:觉醒就在当下,觉醒便是希望。