积极活跃的趣味英语课。受访者供图

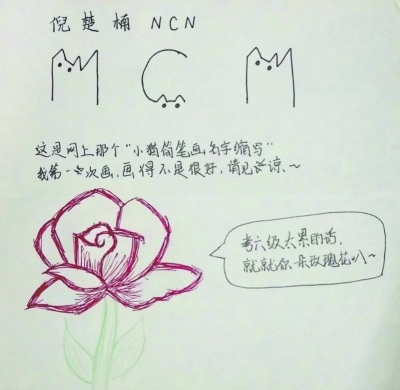

笔友小胡为倪楚楠画的图画。受访者供图

□ 中国妇女报全媒体记者 林志文

□ 张雯 倪楚楠

一封信需要翻越多少座山?当笔尖轻触信纸的那一刻,汕头大学的女生们仿佛又回到了那个在四川大凉山被阳光晒得发烫的午后。

2023年,汕头大学淑德书院“Big Sister”项目的师生翻山越岭,来到大凉山的越西县和冕宁县,在土坯房里与孩子们共读绘本,彼此的手指在彩页间轻轻相触;在教室里,通过卡片捉迷藏、制作家庭树、“我是小小表演家”等多种形式的课堂互动学习趣味英语课,在欢声笑语间播撒下希望的种子……孩子们纯真的笑脸,如穿透云层的阳光瞬间照进心房,从此在记忆深处绽放成一片格桑花海。

当得知“蓝信封书信笔友计划”能与大凉山的弟弟妹妹们再续前缘,淑德书院“Big Sister”项目的21名女生即刻提笔架桥,从汕头大学的课桌到大凉山的土坯房,2100公里的距离,以1215个字的信件平均长度,搭建起一座与乡村儿童“慢对话”的桥梁。自2024年3月寄出第一封信起,这场以女性细腻共情力为纽带的书信行动,已在一年的时光中沉淀出225封手写信,字里行间流淌着跨越山海的温暖。

跨越山海的心灵对话

“姐姐,今天我替你去看了春天的第一片油菜花田。”来自大凉山女孩伍子的信,让汕头大学英语专业的张瑜灿心头一暖。由淑德书院“大手牵小手,相伴她成长”项目组织的“蓝信封书信笔友计划”,通过每月一封手写信,开启了一场温柔而充满力量的心灵对话。

项目采用“女性赋能+心理陪伴”双轨模式,聚焦留守儿童的情感需求。“孩子们缺的是愿意倾听自己心里话的人。”淑德书院院长林锦香告诉中国妇女报全媒体记者,“‘大手牵小手,相伴她成长’项目的独特之处在于,大学生以‘朋辈陪伴者’而非‘帮扶者’的身份,用书信构建起双向的情感支持网络。”

相隔千里的情谊流淌

新闻学专业的倪楚楠笑着展示着笔友小胡的信,信封角落用她名字的缩写勾勒了可爱的小猫,这是小胡悄悄学简笔画后给她的惊喜。广告学专业的孙梁惜宁收到一封来自一名彝族男孩的信,为读懂方言描述的“银杏叶落满院子”,她专门查阅了彝族民俗资料,就这样,信纸成了他们共同的文化地图。

来自远方姐姐们的书信为孩子们打开了一扇表达情感的大门,带来诸多积极而深刻的影响。初二学生子曲感慨,曾以为无人倾听的家中琐事,每一句都会被姐姐认真读完。

“与其说我们在帮助孩子,不如说他们在治愈我们。”汉语言专业的梁嘉琪坦言。她在信中与笔友分享自己青春期自卑的经历后,收到了一句用铅笔描了三次的回复,“姐姐,我觉得你像星星一样亮。”这句话被她贴在书桌前,成为自我接纳的起点。

临床医学专业的荆筱然则将书信行动延伸至现实。她向笔友小琪分享了旅行照片,并附上医学手绘笔记:“我想让妹妹看到,山外的世界很大、很美。”

一纸信笺照见双向成长

虽然目前通信已经结束,但心手相牵的故事并未画上句号。倪楚楠的笔友小胡在最后一封信里塞进一颗油菜花种子:“姐姐,等它开花时,我们都要成为更好的人。”

“文字翻过群山,抵达的不只是孩子,还有我们未曾抵达的自己。”笔墨晕染间,字句化作星光,既点亮了大凉山孩童璀璨的眼眸,也让执笔人在字句推敲中遇见更柔软的自己。

淑德书院“蓝信封书信笔友计划”突破了地域限制,让汕大女生与大凉山乡村儿童的心灵紧密相连。在此过程中,孩子们的情感表达能力得到提升,学会了倾诉与分享;汕大女生们也在书信往来中收获了治愈与成长,并努力成为“她榜样”。

淑德书院将持续以书信为媒,在“快时代”守护“慢对话”,让每一封手写信成为照亮乡村儿童心灵的微光。