故事不仅暗示着梨地里的罪恶不会因一个施暴者的死亡而终结,更警示着所有读者:如何守护女性,是一个长久的课题。

■ 吴玫

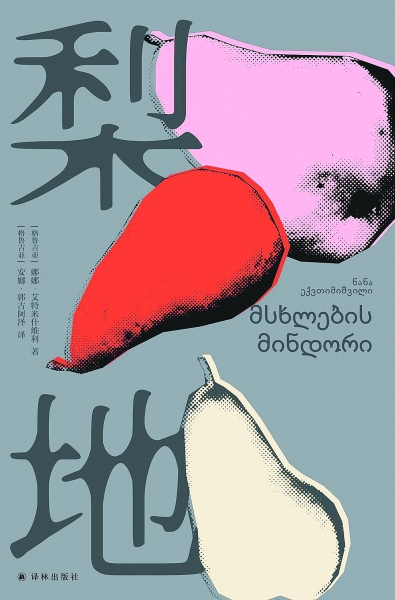

格鲁吉亚电影导演娜娜·艾特米什维利为什么要给自己的小说处女作起名《梨地》?小说开篇不久,作者就告诉了读者“梨地”所指:“那是在洗漱房外面,在梨树下,一片积水的田地旁边。”第一次读到这里,因为这段文字关联着一个凄苦中藏有甜美的片段,便没深想,只顾继续往下读——

“她仍穿着来时的那件连衣裙,此刻它已又破又脏。原本梳得整整齐齐的发辫松散开来,一团凌乱……诺娜看着跟以前没什么两样,只是现在的她就像她的连衣裙一样,破碎了、脏了、泪痕点点……”

阅读这本小说时,痛惜总会一阵紧随一阵地袭来。作者近乎白描的记录,不会随着阅读的结束而沉入记忆深处,像引文中那样的场景会不时翻涌,催人思考;小说中虚构的学校校园里生长着数棵梨树,是否别有寓意?有一种说法称,女性的子宫形似倒置的梨。

故事发生在格鲁吉亚首都第比利斯郊区凯尔奇街上一所被当地人称作“白痴学校”的校园里。苏联解体后,“他们的生活分崩离析。一些居民躲在家里,闭门不出。其他人走出房子,在街角混时间……”在经济崩溃的浪潮中,这所只会消耗政府财政的特殊学校越发被边缘化。政府部门“人道援助”换来的木制床,与那些用了几十年的沉重的铁床形成冰冷的对照。但对被迫滞留的女孩们来说,比物质匮乏更可怕的是,管理人员和老师们伸向她们身体的魔爪。

小说未点明具体时间,却在开篇让女主角莱拉立下“我要杀了瓦诺”的决心。谁是瓦诺?身为毕业生的孤儿莱拉,因无处可去不得不留下来看门以养活自己,但为什么对他恨之入骨?依照悬疑小说的惯常套路,作者将悬念保留至结尾。然而,当谜底揭晓时,读者的情绪已被小说前一百多页所描述的发生在这所学校里荒唐、丑恶、罪恶的行径挤压到了崩溃的边缘,情不自禁地替莱拉呐喊:快惩罚该死的瓦诺吧。

瓦诺为什么该死?

不知道父母是谁、不知道生在何处,身世成谜的莱拉被送到“白痴学校”后不久,历史老师瓦诺就盯上了她。此后,他一次次将她带到教室、更衣室和梨树下施暴。学校洗漱房外的梨地,是莱拉的梦魇。“奔向梨地让她充满恐惧,她害怕她无法穿越这片树林,她想象着树枝抓住了她,把她摔在地上,将她的身体拉入柔软的泥泞中,根须缠绕上来,永远吞噬了她。”长到18岁的莱拉虽与瓦诺成为同事,杀心却未消退。她痛感创伤无法修复,更目睹自己的悲剧在诺娜等女孩身上重演。但是弱小的莱拉,做到不让瓦诺再伤害自己,却没有能力阻止已从历史老师升任为副校长的瓦诺把罪恶之手伸向其他女孩。更让莱拉齿冷的是,摧残诺娜的不止瓦诺。“瓦斯卡看着瓦诺走开。随后,瓦斯卡坐在了人行道上。他用T恤下摆擦了擦脸上的汗水,然后对诺娜喊道:‘快枪手,是吧?’他大笑起来。”——直到此时,我才猛然领会作者为《梨地》这一书名埋下的深意,当莱拉把自己的身体交给了比自己小3岁的男生瓦斯卡时,这个场景的分量与意味便显豁起来。

初读《梨地》中莱拉与瓦斯卡在梨地的情节,会以为那是苦涩基调中难得的温馨片段。但是,面对刚刚遭受瓦诺摧残的诺娜时瓦斯卡的反应,不禁让人怀疑,在梨地里莱拉将自己交给瓦斯卡时,其中是否另有隐情?或许瓦斯卡从小耳闻目睹瓦诺们的所作所为,已经近墨者黑了。他的所作所为,恰恰揭示了这所学校里罪恶的代际传递。

这部入围2021年国际布克奖长名单的小说,被评委评价为“一个关于压迫和逃离的动人故事,瞥见了社会对脆弱人群的忽视”。但这一表述过于委婉了,莱拉、诺娜以及“白痴学校”的所有女孩子们,她们所处的社会对她们的态度不是忽视而是戕害。更值得深思的是作者对瓦斯卡的刻画,这个与莱拉一样身世成谜的少年,是怎么会变成瓦诺们罪恶行径的接棒者的?

小说倒数第8行写道:“瓦诺在蹦床房,他摔下来了!”作者让蹂躏无数女孩的瓦诺以这样的方式退场,可谓用心良苦。这一处理不仅暗示着梨地里的罪恶不会因一个施暴者的死亡而终结,更警示着所有读者:如何守护女孩子身体里的“梨地”,是一个长久的课题。