■ 雪樱

“狩猎时间结束了。”

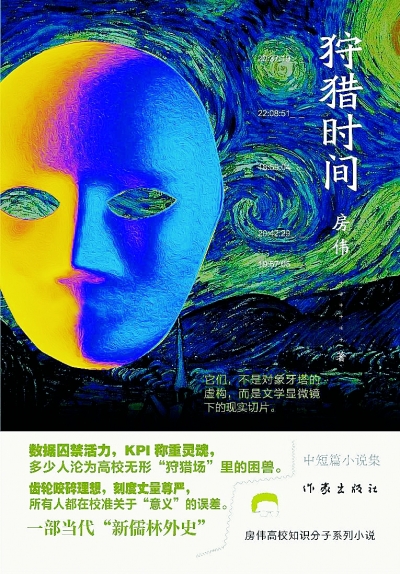

读完作家房伟的小说集《狩猎时间》,我对这句话念念不忘。“狩猎”二字,点睛出小说的灵魂。全书收录了11部中短篇小说,围绕高校知识分子的生存困境展开,有人为晋升不择手段,有人丧失道德良知,还有人选择逃离。他用或幽默或讽刺的笔触勾勒出现代知识分子的精神图谱,尤能烛照人性渊薮。

象牙塔作为故事发生背景,像极了房伟精心布下的迷局,各色人等错综交织,恍若戴着镣铐跳舞,为职称、为工作调动,为安置家属和子女入学等,灵魂的冲撞、呐喊与绝望扑面而来。书中所叙,与其说是于时间的罅隙里狩猎秘密,毋宁视作人性的博弈与挣扎。因此,狩猎的不是暗夜里的秘密,而是人心、真相。这种对人性的深刻洞察,源自房伟独特的双重身份视角。作为批评家兼小说家,又是象牙塔内的“局中人”,他的叙事善于“出乎其外”又“入乎其中”,语言精湛而克制,文本敞开而多元,读来予人“感同身受的慈悲”。

正是这种独特的创作立场,使他在有限的篇幅里,以“不设限”的叙事方式,展现出专业的架构能力和选材眼光。象牙塔内的勾心斗角、学术烽火和情感纠葛,本极易滑向庸俗“狗血”的桥段,他却以独特笔触完成了“高难度动作”。

《狩猎时间》的构思精妙,有三“巧”:一是喻义巧,以“围猎”喻指象牙塔内的生存博弈,洞察世相与人心。譬如,把评职称视作“龙门”,跳过去是鲤鱼化龙冒充高级,跳不过去便成河底沉鳞困于泥沼。二是架构巧,单篇独立成文,全书脉络暗合,没有丝毫割裂感。三是语言巧,小说语言极具旋律性与画面感,如“甄院长像一根煮烂了的面条,瘫软在电梯间。”语言形象、鲜活,且耐人寻味。语言的命运就是人物的命运,语言的节奏就是小说的“换气”。所谓“换气”,指向叙事文本的张弛有度,这是专业作家的素养。

这种特质,在开篇之作《余墨》中体现得尤为淋漓尽致。小说的标题一语双关,既是对同门师兄余墨的缅怀,也特指当年导师被批斗的伤心地小凉亭。故事以网络作家周丹回到梁城、在同一天参加导师余焕容和师兄余墨的葬礼为切口,通过倒叙和插叙的笔法,让学术线与情感线双线并行。在葬礼现场,被遮蔽的学术矛盾和情感暗流浮出水面,一方面是余墨与导师决裂、投奔梁师大金辉团队的始末,另一方面是导师与学生高晓菲、余墨与前妻的情感纠葛,两条线彼此映照,传递出悲凉况味。一句“宁向直中取,不向曲中求”在书中两次出现,在于强调“做学问,先做人”的本质。

小说《黑床》展现了权力与欲望的纠缠,同名小说《狩猎时间》则更深层次地揭示了学术体制对人性的异化。小说以第一人称“我”来讲述,因代写论文被校方处罚,导师杨修以盯梢任务换取“我”的“免罚牌”,“我”沦为失去时间感的“游魂”。从办公楼到别墅区,“我”全程盯梢高远方处长,直至目睹其在桃林与导师斗殴后导师自杀,他的狩猎时间就此终结。

大款“土拨鼠”与“王校花”、偷练气功的陈教授与“树精灵”、躲在草丛偷窥女澡堂的秃头辅导员,以及高处长与师母刘珂在车库里的约会……当象牙塔沦为精神的废墟,每个人都是受害者,也是“笼中兽”——这让人不禁想到索尔·贝娄的《洪堡的礼物》,查理·西特林对洪堡的回望中,真正的礼物不是《考多夫雷多》的电影脚本,而是一束“生命之光”,即对物质世界永恒渴望的弃绝,对现实主义的重复。

实际上,现代知识分子的困境始终没变。作家要深掘的是内心的复杂,更是人性的嬗变。以《格陵兰博士逃跑计划》为例,小说以第一人称“我”毕小沅的视角,见证一个甘肃农民的儿子在学术王国里突围,当他一步步登上学术巅峰,在留校工作、与校长女儿陈菲儿成婚之际,却被公然揭露与师妹高美琪始乱终弃的过往,一切化为泡影。而“铁条博士”“面包博士”“恶博士”等人亦未能幸免,都沦为畸形学术圈生态的牺牲品。“从不平等、不正义中孵化而出的怨恨,终将变成烈火,涤荡这世上的丑恶。”格陵兰博士在论文答辩时说道。导师力排众议为他争取到答辩机会,彰显学术层面的宽容,但他最终去了无人知晓的格陵兰岛。这与李洱长篇小说《应物兄》中应物兄的下场异曲同工,共同指向知识分子精神世界的荒漠与虚无。

我在高校家属院出生长大,身边净是教授和老师。在我看来,《狩猎时间》好比一次大胆的人性试验,他把试验地放在了最熟悉又最陌生的象牙塔里,以“局中人”之眼,用文学这张透明隐形的“试纸”测出了大写的“人”的焦虑、恐惧和功利,也凸显学术之痛与大学之思,字里行间暗含重塑学术人格的呼求,作出唯有脚踏实地,方能跳出“狩猎场”走向远大前程的表达。