方山永固陵俯瞰(图片源于网络)

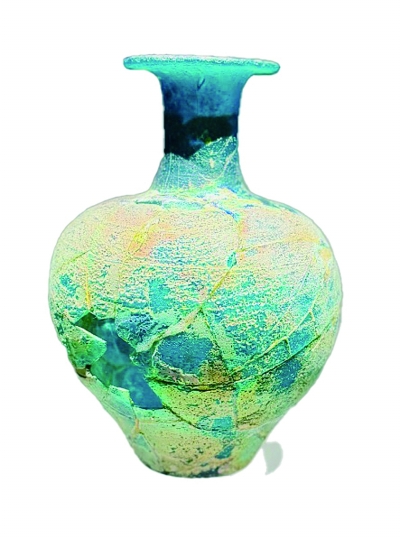

玻璃小瓶

玻璃残器

玻璃壶

石雕二佛并坐龛

北魏女俑

方山永固陵出土的骨簪与铜簪

宋绍祖夫妇墓俑群

站在湛蓝的天空之下,感受平城的风时,那剔透绚烂的“北魏蓝”玻璃器皿,那些笑容可掬的陶俑,还有一幅幅记录着平城时代经济发达、文化繁荣的壁画,都次第浮现在眼前,成为冯太后这一生成就与智慧的明证。

■ 中国妇女报全媒体记者 范语晨 文/摄

走近一个历史人物的人生,总要试图踏上她曾经印下足迹的土地。

与北魏冯太后的“相遇”,尤是如此。当中国妇女报全媒体记者前往山西省大同市区以北25公里的方山永固陵时,随着喧闹的人声逐渐归于寂静,未经开发的山中小径旁,苍劲的树木与碎砖石透出的古意,似将现代的大同暂时模糊于视线之外,却带人走近了千年前的北魏平城时代。

登至山顶,地势一变而为开阔平坦。站在绿草如茵的高地上,能够俯瞰整座城市。这里曾是北魏皇家的园林,是冯太后的钟爱之所,也是她亲自为自己选定的长眠之地——《魏书》记载,太后与孙儿孝文帝在某次游览方山时,望着山川河流感慨道:“舜葬苍梧,二妃不从。岂必远祔山陵,然后为贵哉!吾百年之后,神其安此。”冯太后认为,即便是舜那样的明君,娥皇、女英亦未与其合葬,自己又何必一定要长眠丈夫之侧?

于是,高23米的永固陵耸立于此,跨越千年,依然凝望着冯太后度过传奇一生的平城。不以与丈夫文成帝合葬为尊,情愿独自安息于此,冯太后的决定即便在千年后的今天,依然给记者带来深深的冲击与好奇——这位女政治家在男性绝对统治的时代,如何走到台前临朝听政,成为推动北魏繁荣、文明融合的重要人物?在南北朝的政权更迭与动荡中,这位女性的生命轨迹又经历了怎样的波澜?

答案,藏在她的时代留存下来的印迹中。步入大同市博物馆,自2024年年底向公众开放的“文明以止——北魏文明太后的生平与时代”特展,勾勒着冯太后的人生故事。而纵观整座博物馆里的北魏文物便可知,“文明太后”这一称谓的重量,更要在北魏时期的改革、繁盛与融合的历史脉络中,去体味与寻觅。

劫 波

北京大学历史系罗新教授三年前的著作《漫长的余生》从一位宫女王钟儿的视角重述北魏历史,令许多读者对南北朝时期的风云变幻多了几分微观的实感。书中的主角王钟儿本是南方刘宋王朝的官家女儿,在战争中被掳掠到北魏的宫廷里,度过漫长的余生。记者走进“文明以止”特展展厅,当看到展览第一单元的主题“北燕故里”字样,以及来自辽宁省博物馆、陕西历史博物馆的文物时,方才知晓,与王钟儿一样,太后冯氏的北魏岁月,同样起于战争带来的命运劫波。

玻璃展柜中,一枚斑驳的北燕“车骑大将军”鎏金鼓印章勾起了观众的好奇。据博物馆讲解员介绍,这枚印章不仅见证着十六国时期北燕一度的强盛辉煌,更是冯氏出身显赫的标志——冯氏的祖父冯弘是北燕的末代国君,在她出生之前,北魏铁骑便已踏破北燕国都龙城(今辽宁朝阳),冯氏家族如飘蓬四散:伯父冯跋、父亲冯朗先后降魏,冯朗官至秦雍二州刺史,举家迁入长安。公元442年,冯氏出生在这个流亡的王族之家,命运却在她尚在襁褓之时,再度急转直下——叔父冯邈出征柔然却兵败逃亡,冯朗受株连被诛,5岁的冯氏“没入掖庭,充为奴婢”,被送入北魏的深宫之中。

本是王族贵女,却在幼年遭家破人亡、亲人离散之苦。虽没有更多直接相关的文物为我们还原婢女冯氏初入宫廷时的生活状况,但,展板上十六国时期的政治版图、展柜中出土于西安的十六国时期的陶牛车,还有那目光低垂的陶俑,大抵让人可以想象,冯氏一路迁徙的艰辛与深宫生活的冷寂。

而在“北燕故里”单元的展览中,一幅“思燕佛图复原图”格外醒目——在冯氏成为皇后之后,她曾于太和年间(约485年)在其故都龙城三燕宫殿旧址上修建了一座木构楼阁式佛塔,意在为她的祖父北燕王冯弘祈福并弘扬佛法。最初的佛塔早已在大火中损毁,展板之上,考古学家与建筑学家们绘制的复原图,见证着冯氏对回不去的北燕故国的凭吊与怀念。

听 政

在观众为冯氏飘零的童年心有戚戚时,展板上《魏书·皇后列传》的一段记载,道出了冯氏渡过劫波之后的幸运与转机:“世祖左昭仪,后之姑也,雅有母德,抚养教训。年十四,高宗践极,以选为贵人,后立为皇后。”冯氏的姑母恰是当时孝武帝的左昭仪,她成为冯氏在宫中的庇护者与引导者——冯昭仪凭借自己在宫中的地位和太武帝的信任,使得年幼的冯氏免于底层宫婢的劳役之苦,并亲自教导冯氏读书明理,冯氏此时亦展露出聪慧好学的秉性。后世研究者基于史料推测,为了让侄女早日成长为宫中可以与自己相互依凭的力量,冯昭仪大概率在进行文化教育的同时,早早开始了对冯氏的政治启蒙,让她知晓宫中政治力量的暗流涌动,指点她在复杂的宫廷里察言观色,权衡利弊。

这对姑侄的努力,在北魏文成帝拓跋濬即位后有了结果——文成帝选中14岁的冯氏,册封她为贵人。太安二年(456年)正月,冯氏通过了北魏选立皇后一贯的“手铸金人”测试,被文成帝册立为皇后。此后,冯氏在皇室的权力博弈中展露出了自己的政治野心与魄力。在大同市博物馆讲解员绘声绘色的讲述中,冯氏在权力棋局中“步步惊心”,直至临朝听政的历程,似重现于眼前——丈夫文成帝崩逝后,依照北魏旧俗焚烧皇帝生前所用之物,冯氏悲伤地投入火中,“左右救之,良久乃苏”,此举彰显了冯氏对文成帝的忠诚,为她在朝臣中赢得了政治认同;12岁的新皇献文帝即位,朝局动荡,权臣乙浑矫诏诛杀重臣,欲谋帝位,此时已成为皇太后的冯氏挺身而出“密定大策”,命拓跋丕率兵收捕乙浑,守住了拓跋氏的江山,并宣布临朝听政;随着母子权力斗争不断激化,冯太后迫使献文帝禅位给不满五岁的太子拓跋宏(即孝文帝),并在献文帝去世后,再度临朝听政……

仅仅年过而立的冯氏,已历经三朝的风云激变。从男权社会的逻辑出发,历史上自然不乏对冯氏野心、权谋甚至私人生活的非议。但跳出历史的沉疴,今天的我们却感佩冯氏踏足权力风浪的勇敢、智慧与果决,亦希望抛开那些对掌权女性的污名与猜测,去想象作为皇后、太后、太皇太后的冯氏真实的生活世界。然而,当我们将目光投向展柜中,冯太后永固陵的出土物时,却不免讶异于文物的稀少与简素——仅有的骨簪、铜簪、丝织品残片等,色彩单一,无任何华丽的缀饰,令人难以相信这是权倾一时的冯太后曾经的日用品。

讲解员解释道,“冯太后永固陵出土物稀少,原因之一是历史上在金代正隆年间、金代大定年间和清末光绪年间三次遭受盗掘,随葬品流失严重。”而另一个原因,或许如《魏书》中所载,“冯氏性俭素,不好华饰,躬御缦缯而已。宰人上膳,案裁径尺,羞膳滋味减于故事十分之八。”

记者看到,不少观众在展柜前,望着这些素净的发簪伫立良久,或许在为那些遗失在历史烟云里的冯太后的生活印迹感到怅惘。而当我们继续跟随策展思路,解锁冯太后的政治作为时,这份怅惘或可释怀——这位权倾一时的女性,的确并未沉溺于奢靡的宫中享乐,她的目光所聚与心力所向,是改变北魏的一次广阔变革。

鼎 新

提起北魏的汉化改革,历史课本上“孝文帝改革”的说法广为人知。而实际上,临朝听政的太后冯氏同样是改革的主导者之一。历史学家沈起炜便在著作中指出,“孝文帝在位二十三年,然在太和十四年(490年)九月冯太皇太后去世前,他没有真正主持过国政。历来称颂的魏孝文帝改革,其中前半段推行的均田制、确立三长法,都是在冯太后听政之时实施的。”

这并非一家之言,“文明以止”特展中的文物,为冯太后在“太和改制”中的作用提供了可靠的佐证。步入展览的“太和改制”单元,记者尚未来得及细读展板上的一系列改革措施,便首先被一幅出土于大同七里村北魏墓群M29的壁画《庖厨炊作图》所吸引——壁画画面左侧有一粮仓,中间的厨房里,一人烧火,一人做饭,而画面右侧的两人则分别在喂猪、汲水,炊烟袅袅,其乐融融,俨然一派典型的农耕生活的劳作图景。

对于原本以游牧为生的拓跋鲜卑王朝而言,这幅壁画上的生活场景意义十分深远。献文帝时期,北魏立国之初便存在的制度弊端不断激化社会矛盾——宗主督护制下的各地豪强荫蔽了大量户口与土地,自耕农数量萎缩,严重影响了国家赋役的征收;政治上,北魏前期深受草原民族习俗影响,各级官吏并无固定薪俸,导致腐败滋生,民怨沸腾。此时,自小接受良好汉族文化教育的冯太后敏锐地洞察到北魏统治的积弊,开始主持一系列改革。太和九年(485年),冯氏颁布均田令,详细规定田地与耕牛的分配原则,无地、少地的贫苦农民获得了土地;同时制定了与均田制相对应的赋税制度“租调制”,极大地提高了自耕农的生产积极性。

展柜里丰富的文物见证着拓跋鲜卑的经济方式向农耕的转变——一系列劳动工具的出土为我们还原出人们用石磨磨面,用陶碓舂米的场景,足见农业生产兴旺,百姓安居乐业;陶质的鸡、猪等农耕文明的常见家禽以及陶纺轮,则证明着彼时家庭畜牧业与纺织业的欣欣向荣……

以经济改革奠定北魏统治物质基础的同时,冯太后推行的政治改革将汉族的等级秩序与礼乐文明带入了拓跋鲜卑王朝。早在太和元年,冯太后便下诏“群臣定律令于太华殿”,参照汉律制定北魏新律。执政时期又数次修复礼乐,严格规定了不同等级的车马、婚丧、住宅、祭祀等规范。

向展柜看去,釉陶鸡冠帽仪仗俑、智家堡北魏木棺板画出行图、代表不同身份规制的陶牛车等等,都反映着冯太后“修律定礼”政治改革措施的成果。然而,最震撼人心的,莫过于大同市博物馆常设展中的明星文物、北魏宋绍祖夫妇墓葬中出土的气势磅礴的陶俑群——这组造型精致、色彩饱满的陶俑再现了墓主人出行的仪仗队列:以墓主人乘坐的华美牛车为中心,武士俑与先导车牵引,重骑兵与鞍马殿后……博物馆别有心裁地将庞大的队列陈列于起伏的斜坡之上,似乎重现了游牧民族向中原挺进的雄风。然而,次序井然、各安其位的贵族车马队伍,早已不同于他们来自草原的祖先。两种文明交融于平城,开启了一个强盛的北魏,亦映照出女政治家冯太后革故鼎新的眼界与谋略。

华 彩

如果说,“文明以止”特展中的文献记载与北魏时期经济政治生活的见证物,勾勒出冯太后日常生活的一角与锐意改革的才干。那么,在特展“威名传四方”单元,以及大同市博物馆二层“魏都平城”的基本陈列中,我们能够捕捉到更多属于冯太后、更属于北魏平城时代的华彩乐章。

一抹澄澈的蓝,似如洗的天空,亦如熠熠的宝石——展柜里一组美丽的玻璃器皿,是每一位走进大同市博物馆的观众都不愿错过的镇馆之宝。圆润可爱的玻璃罐,秀气典雅的细颈瓶,器身薄透晶莹,望之令人陶醉。这组壁厚仅约2毫米的薄壁玻璃器,造型源自本土,技艺却是丝绸之路传入的西方吹制技术。这些被今天的我们爱称为“北魏蓝”的珍宝,正是北魏平城时代民族融合与文化交流的体现。

而不同文明在平城交汇的盛况,与冯太后主持“太和改制”的影响密不可分。自北魏太武帝灭北凉统一北中国以来,丝绸之路就得以重新畅通。而经过“太和改制”,北魏国力大为增强,成为当时人口百万的国际性大都市,东至朝鲜半岛,西至西域诸国,北边与柔然和平相处,南与南朝互相借鉴往来,依靠强大的向心力,周边诸国朝贡的使者、传道的僧侣、贸易的商人纷至沓来。

平城,已不再是5岁的冯氏流亡而来时的模样。来自不同文明的色彩共同描画着这座都城——展柜里,司马金龙墓出土的漆屏风保存完好,色泽艳丽,原来,屏风上的图样以阿富汗青金石、印度朱砂等矿物颜料绘制,融合鲜卑纹样与顾恺之绘画技法,展现了平城彼时的国际贸易之发达;一盏恰到好处的顶灯之下,映出七名北魏杂技胡俑的逗趣身影,中间胡俑仰头顶杆,杆上两名艺伎作高难度表演,周围六名胡俑持不同乐器伴奏,似来自西域诸国,尽显彼时平城文化之多元;熠熠闪光的花卉人物纹金盘,经考证,中间图像是古希腊神话中的葡萄酒之神狄奥尼索斯,左边的是大力神赫拉克勒斯,图案上的情形很可能是在庆祝酒神节……

冯太后主导的“太和改制”所推动的民族文化交融,不仅是北魏之幸,对于中华文明的融合发展亦有着深远意义。正如历史学家李凭在《北魏平城时代》中的评价:“从东北的大兴安岭到西南的巴蜀,从西北的贝加尔湖到东南的江淮,各族政权络绎不绝地朝贡拓跋王朝,各族人民纷至沓来地会合平城京畿。传统的农耕文明渗透入强劲的游牧文明之新鲜活力,掀起了汹涌澎湃的民族融合和文化交流运动,丰富了中华民族的物质生活与精神生活……北魏在平城经营的一个世纪,是拓跋历史上最辉煌的阶段,也是中国历史上辉煌的时代之一。”

突 围

在女性困境依旧是热点话题的今天,我们在重新看见冯太后的政治成就时,很难不去思索,她在千年之前于男性统治秩序中勇敢突围,成为后妃中的“异数”,需要付出何种艰辛的努力,去面对种种非议与障碍?

在大同市博物馆关于北魏佛教艺术的陈列中,独具特色的“二佛并坐”的佛龛造像,成为我们探寻这个问题的线索——一座精美的石雕佛龛内,释迦、多宝二佛并坐,二佛手印一致(左手无畏印、右手降魔印),共同讲经说法。面对观众对于这种“一龛双佛”造像形式的困惑,讲解员解释道,“在众多石窟造像记载中很少有‘二佛并坐’的形象,例如敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟中都很难找到,这种形态只在北魏平城时代的造像中集中存在,云冈石窟中就约有385处二佛并坐龛。”

原来,这种独特的佛龛造像集中出现,恰出自冯太后突破性别壁垒的需要。北魏时期佛教兴盛,北魏王朝的统治也采取“政教合一”的政治制度。佛经《妙法莲华经》中曾有记载东方古国的多宝佛与释迦牟尼并坐塔中、讲经说法的情形。在孝文帝在位期间再度临朝、主持朝政的冯太后希望为自己的行为从宗教上找到合法性依据,便援引《妙法莲华经》中“二佛同塔”的佛理,广造“释迦多宝二佛并坐”像。于是,“二佛并坐”石雕在北魏平城时期集中涌现,以宗教形式隐喻着北魏王朝彼时的统治形态——孝文帝和冯太后共同执政,而皇室亲贵则将他们共同尊称为“二皇”“二圣”。

凝望着温和含笑的双佛石雕,记者不禁感慨,这出自佛经故事的古老图景,竟承载着女性“向前一步”的宣言——无论冯太后构建自身执政合法性的思量,被后世评价为大权在握的私心抑或变革北魏的抱负,但她敢于走到台前与男性统治者平起平坐、重新定义自己位置与价值的举动,在女性居于从属地位的漫长历史中,不能不说是一道刺破暗夜的光芒。

“文明以止”的特展,以一幅永固陵的全景照片为尾声——太和十四年九月(490年),冯太后病逝,享年五十岁,谥号“文明太皇太后”。这位杰出的女性政治家,走完了她跌宕起伏的一生。城北方山的永固陵,代替她守望着她曾改变过的平城。冯太后去世四年后,孝文帝将都城迁往洛阳,延续祖母的改革余音,继续推行更为彻底的汉化改革。同时,孝文帝于伊水之畔营建龙门石窟古阳洞,以表达对冯太后的纪念。

行至此处,许多观众停下脚步,似意犹未尽。的确,此次汇集了8家文博单位180余件精品文物的特展中,直接与冯太后个人生活相关的印迹并不算多。不免令人有些遗憾,对于如此重要的女性政治家,我们却无从通过更多的文物细节,还原她的生活图景。

但当我们走出博物馆,站在湛蓝的天空之下,感受平城的风时,那剔透绚烂的“北魏蓝”玻璃器皿,那些笑容可掬的陶俑,还有一幅幅记录着平城时代经济发达、文化繁荣的壁画,都次第浮现在眼前,成为冯太后这一生成就与智慧的明证。

《周易·贲卦·彖传》中写道,“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”此刻,我们才真正理解了“文明太后”谥号的含义,也领悟到展览以“文明以止”为主题的深意。正如展览结语所言,“冯太后的时代,是北魏民族大融合的时代,是文明长车一往无前的时代,也是各民族交融汇聚成多元一体中华民族的时代。”可以说,在更宏大的历史坐标上,冯太后留存的印迹绝非寥寥。文明融合的回响中,女性独立的征途上,她的传奇,将永远被我们看见、尊重与铭记。