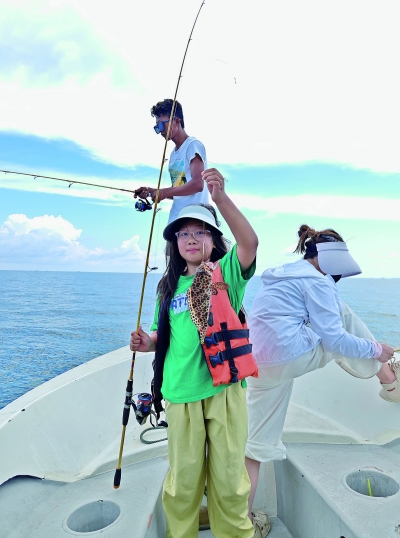

海钓的第一条石斑鱼

快乐浮潜

三百多元的榴梿

吉隆坡双峰塔

从出发时机场的漫长等待到新加坡双峰塔的视觉冲击,从清真寺的静谧到唐人街的热闹,吉隆坡的多元与鲜活,就这样一点点融入了我们的记忆里。而最珍贵的,不仅是眼前的风景,更是孩子们勇敢开口的瞬间、同伴间彼此照应的温暖——这趟“学玩兼顾”的旅程,早已超越了旅行本身,成为一段难忘的成长印记。

■ 中国妇女报全媒体记者 张影 文/摄

7月29日,我们大人小孩一行8人在女儿英语班孙老师的带领下踏上了马来西亚之旅。这趟旅程对孙老师而言颇有挑战——除了她和李老师,其余的大人和孩子都是初次出国。不过,精通英语的她们早有考量:孩子们爱戏水,马来西亚的海岛正合心意;飞行时间适中,不会太过疲惫;更重要的是,想让孩子们把课堂上学的英语“落地生根”——一路上,能让孩子们英语沟通的事,她们绝不插手,真正实现“学中玩、玩中学”。

初见吉隆坡:双峰塔下的建筑奇迹

出发前的小插曲给旅程添了点波折。28日晚10∶30,我们抵达北京大兴机场,由于大雨所致,亚航的航班接连延误:从凌晨2∶15改到5∶20,又推迟到6∶15。漫长的八小时等待里,三个孩子反倒精力旺盛,一会儿看书、一会儿打牌,时不时跑去加餐,对旅行的期待早已冲淡了困意。终于,清晨6∶15,我们登上了飞机,经过6小时直飞,于12:30顺利降落在吉隆坡机场。

抵达酒店后,孙老师便鼓励孩子们自己办理入住。每个人都试着用英语和前台沟通,亲手领到了属于自己的房卡。其间还有个小插曲:我和女儿的房卡出了问题,她鼓起勇气拿着房卡去一楼服务大厅,用英文说明情况,还领着工作人员上楼检修,问题很快就解决了。看着孩子自信交流的模样,才真切感受到这趟“实战英语”之旅的意义。

稍作休整,我们便直奔吉隆坡的地标性建筑——国油双峰塔。这座曾登顶“世界最高建筑”的双塔楼,远远望去就像两座刺破天际的银色巨人,452米的高度在阳光下散发着冷峻又璀璨的光芒。美国建筑师西萨·佩里以伊斯兰几何图案和马来西亚传统元素为灵感,用不锈钢与玻璃勾勒出层层堆叠的多边形塔身,塔顶向内收窄成尖锥,既现代又透着浓郁的本土气息。

最让人惊叹的是41、42层之间的空中天桥——这座长59米、距地面170米的双层天桥,仿佛凌空架起的云端走廊。站在桥上俯瞰,吉隆坡市中心的繁华尽收眼底。车流如织、楼宇错落,脚下的城市渺小又鲜活,那种悬浮于高空的震撼,唯有亲身体验才能领会。

双峰塔不仅是建筑奇迹,更是个“全能综合体”:底层的购物中心汇集全球品牌,塔楼内藏着办公区、博物馆与音乐厅,现代都市的多元需求被它稳稳托起。孙老师为了帮我们拍下双峰塔的全貌,索性蹲坐在地上,把手机竖得笔直,只为定格下这座城市地标的宏伟。

离开双峰塔,我们马不停蹄地赶往国家清真寺。作为东南亚最大的清真寺之一,它的建筑自带庄严气场:49个大小不一的圆拱组成屋顶,最大的圆拱直径45米,呈18条放射星芒,象征着马来西亚13个州与伊斯兰教“五功”;73米高的尖塔形如火箭,寓意着信仰与科学的共生。

入寺前,我们按要求换上了免费租借的长袍与头巾,脱鞋后轻步走入。阳光透过雕花窗棂洒进来,在光洁的地面上投下细碎的光影,那一刻,信仰的厚重与建筑的美感交融在一起。

出了清真寺,几步之遥便是茨厂街——吉隆坡的唐人街。这里满是熟悉的烟火气,叫卖声、美食香扑面而来。既然到了马来西亚,自然少不了尝一尝“水果之王”猫山榴梿。我们选了最有名的猫山王,叫卖的商人说“越苦越靓”,便挑了个饱满的大榴梿。刚入口时,女儿皱着眉说不如国内的甜,可想到这颗榴梿换算成人民币要315元,又不甘心地多尝了几口。“妈妈,这是真正熟透的!有点酒香,不腻,越吃越香!”说着,她便拉着我一起分享这份独特的美味。

仙本那:上帝打翻的调色盘

7月30日,我们从吉隆坡机场出发直飞仙本那,三个小时的行程一晃而过。仙本那是马来西亚沙巴州斗湖市的一个县,位于沙巴州东海岸,曾是个小渔村,在巴夭语和马来语中意为“完美”。如今,它因独特的海洋景观成为全球闻名的海底旅游中心:40多个海岛散布海域,城镇被海水环抱,绿松石般的海水、白皙的沙滩、五彩斑斓的珊瑚礁,让这里成了潜水爱好者的天堂。

仙本那的海,是上帝打翻的调色盘。乘快艇驶向浮潜点时,整片海域像一块被阳光穿透的巨型蓝宝石:浅处是薄荷绿,往远些渐变为孔雀蓝,再深处是深邃的靛青,层层叠叠的色彩在浪尖流动,看得人挪不开眼。“我从没见过这么清的水!”孙老师举着手机拍个不停,屏幕里的海面连水下两米处的珊瑚和鱼群都清晰可见。

浮潜装备刚穿戴好,三个孩子就按捺不住了。教练是位黝黑的马来小伙,用带着口音的中文叮嘱:“别害怕,跟着我,大海会拥抱你们。”10岁的女儿第一个下水,透过面镜看到成群的热带鱼从脚边游过时,兴奋地在水里扑腾,小手指着那些披着荧光蓝鳞片的小鱼,嘴里“啊啊”地叫着——虽然发不出声音,那份雀跃却透过水面的涟漪传了出来。

孙老师平时总爱端着“长辈”的架子,此刻却像个被点燃好奇心的孩子,她笨拙地戴着呼吸管,一猛子扎进水里,没过几秒又冒出来,指着水下激动地说:“有珊瑚!粉的!跟假的一样!”

真正的惊喜藏在稍深些的水域。当教练带着我们慢慢往深海漂时,一只大海龟突然从珊瑚礁后游了出来。它褐色的壳上布满了不规则的花纹,像是被岁月刻上的勋章,游动时鳍肢扇动的节奏慢悠悠的,一点都不怕人。我们屏住呼吸,跟着它漂了好一段路,看它用嘴啃食礁石上的海草,偶尔还会转过头,仿佛在说“欢迎来我家做客。”

除了海龟,还有很多不知名的小鱼成了孩子们的新宠。这些小鱼只有手指头那么大,身体几乎透明,聚在一起时像一团流动的水银,绕着我们的脚踝打转,痒痒的触感让人忍不住笑出声。珊瑚丛里还藏着不少“小居民”:指甲盖大的螃蟹横着跑,遇到动静就立刻缩成个小球;粉色的海星趴在沙上,五只“脚”慢慢蠕动;偶尔有几只透明的水母飘过,拖着长长的触须,像提着小灯笼在水里散步,教练示意我们别碰,只远远看着它们优雅地游走。

三个小时的浮潜,我们像在海底童话世界里逛了一圈。上岸时,每个人的皮肤都被晒得发烫,孙老师的脖子红得像熟透的虾,可她摸着晒黑的胳膊笑道:“值了!没见过这么多鱼围着我转。”孩子们扒着船舷不肯走,嘴里念叨着海龟和海星,喊着:“明天还来!我要跟海龟说再见!”

海钓狂欢、海鲜大宴,一场有温度的集体旅行

浮潜之后,海钓成了新的期待——这场充满意外的狂欢,钓上来的鲜货还将成为当晚餐桌的主角。

7月31日,我们一行人包了条白色快艇,船头摆着冰镇椰子水,海风一吹,连空气都带着甜味。“今天看谁钓的鱼最大!”孙老师挥着鱼竿,俨然一副“钓鱼高手”的模样,却不知真正的“黑马”藏在孩子们中间。

船停在一片开阔的海域,海水蓝得发紫,教练教我们挂鱼饵:“虾仁要露点头,鱼才会上钩。”李老师手气最顺,第一个“开了张”,鱼竿刚甩下去没几分钟,就猛地弯成了月牙形。“有了!”她喊着往上提,一条银闪闪的鲳鱼被钓了上来,在阳光下拼命扑腾,鳞片像撒了层金粉。“开门红!”大家都鼓起掌来,连船老大都笑着竖起了大拇指。

最让人意外的是女儿。前一天还有点晕船的她,今天却稳得像个“老手”。她握着鱼竿,坐在船头静静地等了十多分钟,突然猛地抬手,一条一斤多重的石斑鱼被拽了上来。“妈妈!我钓到大鱼了!”她的欢呼声差点把船顶掀翻。结果她刚把石斑鱼放进桶里,鱼竿又有了动静——这次更神奇,一拉上来,钩子上竟然挂着两条小鱼!

接下来的一个小时,女儿像开了“钓鱼挂”,抛竿、等待、提竿,动作越来越熟练,一条、两条、三条……最后数了数,她一个人竟然钓了七条!最小的只有手指长,最大的就是那条石斑鱼。她举着自己的“战利品”向大家炫耀,小下巴抬得高高的说:“我是钓鱼大王!”

夕阳西下时,我们的渔桶已经装得满满当当。石斑鱼、鲷鱼、银鲳鱼,还有几条叫不出名字的小鱼,它们在桶里游来游去,像是把一片小小的海搬进了船舱。

仙本那的美味,藏在沙滩的烟火里,也藏在自己钓的鱼香中。海钓后,我们去了镇上的海鲜市场,花了不到300马币,买了三只大青蟹、两斤基围虾,还有一兜子扇贝,摊主还送了我们一把当地的小青菜,说炒海鲜最好吃。

回到度假村厨房,没过多久,菜就一盘盘端了上来:清蒸青蟹的壳一打开,金黄的蟹黄流着油,用勺子挖着吃,鲜得人眯起眼睛;白灼虾蘸着醋,虾肉Q弹紧实,带着淡淡的甜味;蒜蓉粉丝蒸扇贝,粉丝吸满了海鲜的汤汁,比扇贝本身还让人上瘾。

而海钓的成果更是当晚的重头戏:自己钓的石斑鱼清蒸上桌,最见功力,鱼肉滑嫩,淋上柠檬汁,鲜得舌头都要吞下去;油炸小鱼裹着面粉,酥得能连骨头一起嚼,孩子们抓着当零食吃;干烧鲷鱼的汤汁浓稠,拌着米饭能多吃两碗。“这是我钓的石斑鱼!”女儿举着筷子,小脸上满是骄傲。

回程的飞机上,孩子们凑在一起看照片,嘴里蹦着“turtle”“coral”“durian”这些词,突然发现英语原来就在海水里、在鱼竿上、在榴梿的香气里。孙老师在旁边记着账,李老师核对着开销,我们几个聊着哪个瞬间最难忘——是双子塔下的合影,是清真寺里的光影,还是仙本那海里的海龟?

从出发时机场的漫长等待到新加坡双峰塔的视觉冲击,从清真寺的静谧到唐人街的热闹,吉隆坡的多元与鲜活,就这样一点点融入了我们的记忆里。而最珍贵的,不仅是眼前的风景,更是孩子们勇敢开口的瞬间、同伴间彼此照应的温暖——这趟“学玩兼顾”的旅程,早已超越了旅行本身,成为一段难忘的成长印记。