秋风,一吹就过去了;萧萧叶,又在台阶上等了半个世纪。

■ 朱莉 文/摄

我读高二时,语文课本中有一篇是莎士比亚戏剧《威尼斯商人》片段,语文课上,老师让同学们分角色饰演。扮演机智勇敢的鲍西娅的,是女生徐彬,放高利贷的坏蛋夏洛克的扮演者,是男生李风,二人演绎得特别出彩,如今他们都是出色的媒体人。剧中数个小角色,同学们塑造得也是精彩纷呈,其中,我也饰演了一个小角色。课堂上的气氛十分热烈,笑声不断。现在想想,那时的我们,多么青春稚气,完全不像要备战高考的学子。

这已经是30多年前的事了。当时的我完全没有译者这个概念,也不知道《威尼斯商人》的译者是朱生豪。后来才知道,在中国翻译界,朱生豪是一个了不起的存在。

幸会朱生豪之子

得知这次嘉兴采风中有一站是参观朱生豪故居,我便想起了那节高中语文课,心被牵动了,朱生豪和莎士比亚,对于我来说,此次拜访更像是一次重逢。

那天,我们一进入朱生豪故居,就看到了朱生豪之子,高大,谦和,已经77岁的朱尚刚先生,大家一下子就围拢过去。

“父亲和母亲早年用诗词应和,自喻他们,一个是秋风,一个是萧萧叶。没想到,这成了他们一生的写照,因为,秋风,一吹就过去了,萧萧叶,又在台阶上等了半个世纪。母亲是86岁走的,父亲离世时我只有13个月。”

她写的是一首新诗:“假如你是一阵过路的西风,我是西风中飘零的败叶……”,他应和了一首《蝶恋花》:“不道飘零成久别,卿似秋风,侬似萧萧叶……”《秋风与萧萧叶的歌》, 2003年由人民文学出版社出版,收录了朱生豪夫妇的100余首诗词作品,也让大家看到了朱生豪背后一直默默支持他的诗意女子宋清如在诗歌上的造诣。

有记者说,现在比较来比较去,还是觉得朱生豪先生的译本,比梁实秋的好。朱尚刚说:“各有特点吧,梁注重把每一个语言元素都翻译出来,父亲则注重神韵。”

“在所有译著中,父亲最喜欢的是《暴风雨》。这可能和他当时的处境有关,他从大学毕业时,就有要为国家做一番事业的志向,他写道:‘看纵怀四海,放志寥空!慨河山瓯缺,端正百年功’,是说要用百年的功夫去‘端正’被日本列强搞得支离破碎的祖国河山。但现实生活的各种矛盾、黑暗,让他很苦闷,这与莎士比亚在《暴风雨》中描写的情境,是有些共鸣的。”

当有记者提到朱生豪先生现在是很大的“网红”,他的诗集情书吸引了很多年轻人时,朱尚刚笑说知道知道,“《朱生豪情书全集》是父亲从1933年到1937年期间写给母亲的书信,出版社觉得用‘情书’这个名字比较能吸引人,其实这些书信应该比情书的内涵更广。而我更想让人知道,朱生豪其实是一个将毕生都献给文学艺术的翻译家。”

我们在朱生豪故居的行程只有半个小时。听了朱尚刚先生的介绍,我只匆匆浏览一下一楼展室,就赶紧上二楼去看朱生豪夫妇的卧室和起居室。其中床和书桌都是原物,朱生豪的大部分翻译工作就是在那张书桌上完成的。

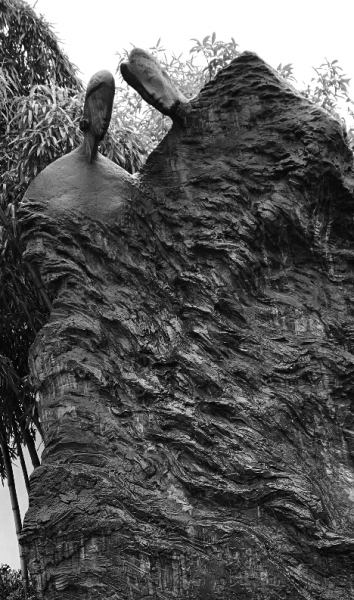

因为要赶往下一个采风点,刚刚重逢,又得离别。而我完全没有注意到故居的门口还有一尊朱生豪夫妇的雕像,后来看到同行记者拍的照片,有错过之憾,因为那雕像,看一眼就忘不了。

雨中的雕像《诗侣莎魂》

采风结束后,我把第二天返京的火车票,从早晨改签为下午,这样我可以有一整个上午在朱生豪故居停留。

打车来到嘉兴南湖区禾兴南路73号,朱生豪故居。在故居门口的左侧,见到了那尊雕像。

翠竹摇曳前的雕像,朱生豪与宋清如彼此依偎,两人像是在凝望远方,又像是在脉脉低语、冥思。他们的身体长在了一起,不再是短暂的相濡以沫,再没有什么可以把他们分开。

天空中飘落起小雨,被雨滴打湿的炭黑色雕像,更显凝重,情深,基座上雕刻的浅浅的文字,也慢慢明晰起来——

“要是我们两人一同在雨声里做梦,那意境是如何不同,或者一同在雨声里失眠,那也是何等有味。”

在雨中,读着这美丽的文字,感觉到他们美好的生命,纯洁的生命,得到了延续。

雕像的名字是:诗侣莎魂。这是本地雕塑家陆乐的作品,我在想这位雕塑家在创作时是用了何等深的深情。

从前这里是南大街东米棚下14号,现属梅湾街历史街区东片。从雕像前面走过的行人,大多没有抬头看一看这尊雕像,好像人们都已经习惯了,已经很熟悉了,好像朱生豪夫妇一直是梅湾区的邻人。有一位老先生打着伞走着,看到雕像停了下来,看了看,又继续往前走。

故居是安静的,几名观者也是轻手轻脚,后院果木扶疏,空气真是非常好,一如朱生豪在《东米棚下》写的那样:“我的家里终年是很静的……有一个爽朗的庭心。”

在一层展室,我从从容容地,端详展板上的每一帧照片,默念着展板上的一字一句。文字是朱尚刚先生写的,初稿写了一万六七千字,改了七八稿。

再一次梳理朱生豪的生平。

他10岁丧母,12岁丧父。

他才华卓然。读大学时,一代词宗夏承焘先生赞他:“其人渊默如处子……之江办学数十年恐无此不易才也。”

他爱慕的女子也爱慕他。1935年8月,朱生豪到常熟宋家,这是他和宋清如关系明朗的标志。“那照眼的虞山和水色使眼前突然添加了无限灵秀之气,那时我真爱你的故乡”,这真是可爱可亲的文字,而如果你能再读一读朱生豪的翻译作品,就会发现他的文字也有“豪放”的一面。

他译出了37个莎士比亚剧本中的31个。那是他在日本侵华期间,译稿两度被毁,三次从头开始,在极其困难的条件下完成的。

他的样子只停留在32岁。困顿的生活,忘我的工作,摧垮了他原本单薄的身体。

而他的一生,如此短暂而馥郁,又如此孤独而芬芳。

从朱生豪故居离开,我决定走回客栈,再看一看嘉兴的街旁巷里,青砖黛瓦。此时烟雨蒙蒙的天气开始变得温暖而愉快,虽然有一段正赶上修路需绕行,但街上的人们都面色柔和,步履不疾不徐。

嘉兴人有他们的骄傲:秀水泱泱,“红船”引航,均衡富庶,和美勤良……

谁不爱嘉兴呢!谁不愿做几日嘉兴人呢!

再见,朱生豪故居,再见,嘉兴!重逢的人会再重逢!