阅读提示

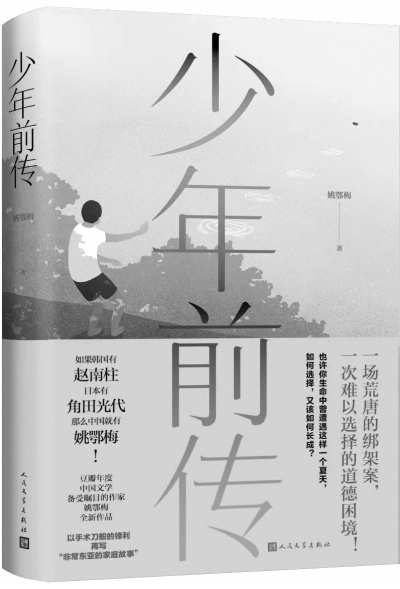

2023年,姚鄂梅携新作《少年前传》归来,以手术刀般的锋利,划开成人与少年的道德困境,再写“非常东亚的家庭故事”。小说着力于描写家庭生活中“正在生长的少年”,从当代教育生活的微观现场出发,论及长成一个人所经历的道德冒险。成长即选择的重负,也许正是这些微小的选择时刻,汇聚成了我们为人的总和。

■ 姚鄂梅

无可替代的少年时光

写《少年前传》时,不可避免地回想起一些场景,我曾经的少年时光,我身边少年的琐碎点滴。

新冠疫情开始之前的那个暑假,我们偶然看到一个赴冰岛徒步的招募令,女儿非常非常想去,招募令上有年龄要求,十二至十七岁,虽然我们离十二岁还差一点,架不住女儿喜欢,我决定帮她促成这一壮举,没想到人家不收,人家说,十二岁其实都有点拖不下来。结果那一期成了最后一期,至今也没恢复。我不禁想起我的一次“徒步”,只不过我当时已经十五岁,是一名寄宿高中生。我们几个周末回家的同学,兴冲冲地去坐长途汽车,没想到我们错过了,车刚刚开走。这意味着我们只能搭次日早上第一班车走,且当天下午就要返校。我们中的一个男同学说,要不我们走路回家吧,我知道一条近路,天黑时就可以到家。当时是下午三点多,我们看看晴朗美丽的天色,立刻决定跟着他走。所谓近路,就是离开公路,转入连绵的群山。我们五六个人一路欢声笑语,在山间小路上飞奔雀跃,简直就是中国湖北宜都版的《音乐之声》。天色暗下来时,我们在山坡上看到了一个熟悉的画面,那是我们学校的操场,也就是说,我们花了两个小时,几乎又折回学校来了。号称知道近路的同学有点急,反省我们大约是在哪里拐错了弯。这以后,每到路口,他再也不敢贸然决定,即便走在直行的独路上,只要遇到人,也会张着两手跑过去仔仔细细地问路。当天晚上,除了一个人因为太远且对路线不是十分有把握,不得不留宿在另一个同学家里外,其余的人都披星戴月平安回家了。后半夜,小腿的疼痛令我从睡梦中哭醒过来,我从没经历过那种绵长且持之以恒的疼痛,像里面有什么东西在不断融化一样。想想我的那次“徒步”,再想想女儿未能达成的徒步,觉得招募方的冷静是正确的,他们阻止了热情鲁莽的女儿,也拦住了我这个“冒进”的母亲。

我初一、初二那两年有点不对劲,喜欢“霸凌”家长,一言不合就跑到学校向老师告状。有个周末,我又在激愤之中跑出家门,到了学校才发现整个校园空无一人,正在犹豫到底要不要直接闯到老师家里去,一抬眼看到老师正在学校附近的小商店里。老师以为我遇上了大事,赶紧随我来到我们家,结果老师和我母亲犹如久别重逢,在一起十分愉快地畅聊了个把小时。事后母亲对我竟也没有半点责备。如今我和女儿有时也会有越来越严厉的对话,我说你可以把这个问题拿去问问你老师,看她怎么说。女儿果断驳回:我才不会呢,你当我傻呀。

因为怕扰民,女儿的练琴通常安排在傍晚六七点之间,这时我通常活跃在厨房,但耳朵是留了一只给她的,有一次,突然听到差一点点就接近老师示范的声音了,忍不住探出头来大声叫好。没过多久,她把乐谱架移到靠近厨房的地方,期期艾艾自言自语:“今天我到这里来练!”我偷笑,原来一直以为她根本不在乎我这个外行的评价或鼓励,看来并非如此。

白璧无瑕的少年

去年底,女儿要考历史,跟我提到“十一届三中全会”,我恍惚记起,我像她这么大的时候,好像正是“十一届三中全会”召开的时候。也就是说,我当年的身边事,现在已经变成她们历史书上必背必考的题目了。

这个事情让我好一阵说不出话来,时事固然有人记载,有人梳理,还有人标记重点,而那些发生在个人身上的漫漫琐事呢?它们终将被沉重的岁月掩埋,所剩无几,但它们一样对人生有着无可替代的重要意义。

这也许可以回答我为什么要写《少年前传》这篇小说。这是三个妈妈与三个孩子的故事,三个最称职的妈妈,三个最美好的孩子,他们正处在儿童之后、少年未满的年纪,头顶冒着热汗,目光纯净又执拗,他们有着少年的个头,目光和谈吐俨然还是小孩,偏偏那两年对他们来说,又是多事之秋。他们褪下童装,合体的少年衣服却还没有找到,他们小学毕业,面临初中分流,却在完全不懂选择的年纪,被推向人生第一个岔路口。这时他们走的每一步,都懵懵懂懂不明所以,他们只是家长伸出去的手指。而家长,他们恰如自由的困兽。

我知道我永远不会去写所谓问题少年,我也不喜欢问题少年这个说法,如果真有所谓问题少年,那一定还有问题青年、问题中年、问题老年。在我看来,每个少年都白璧无瑕,每个少年都光芒万丈,包括已经老去的少年,也有干净的碎片,在闪着亮光。