人物简介:

陈琛,“80后”上海作家、编剧。毕业于复旦大学,美国加州大学海斯汀法学院法律博士,美国加州执业律师。主要作品包括短篇小说集《人间故事》和长篇小说《硅谷是个什么谷》,编剧作品《致1999年的自己》《理智派生活》《时差一万公里》。

■ 口述:陈琛 作家、编剧

■ 记录:钟玲 中国妇女报全媒体记者

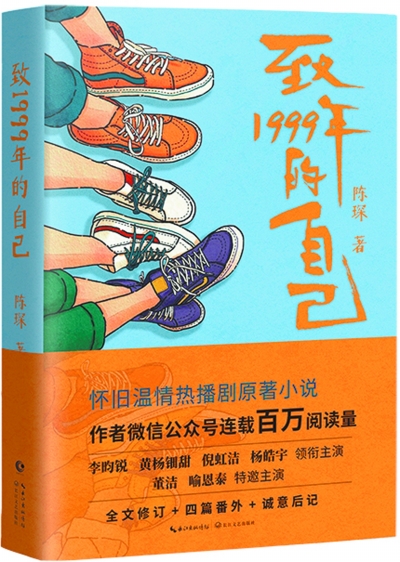

少年骑着单车穿过巷弄时扬起了衣角,一口吴侬软语的妈妈们在馄饨店里谈笑风生,追星的少女向台湾歌手张信哲表白着“你的每一张专辑我都会买!”……来自影像中的情节,都发生在20世纪末的上海,不知,触动了多少人的心弦?由黎志执导,李昀锐、黄杨钿甜、倪虹洁等主演的《致1999年的自己》将于本周收官,这部非传统意义上的年代剧讲述了钱佳玥一家三代与邻里之间发生的温情故事。与此同时,原著小说也由长江文艺出版社出版。在剧中青春与爱情、亲情与邻里关系两条叙事线索中,我们看到了个体命运与历史洪流碰撞带来的无常变化,也感受到青春的美好、时代的厚重,以及人物内心的复杂与真实。日前,原著作者兼编剧之一的陈琛接受了中国妇女报全媒体记者的专访,分享了从一名律师转型成为作家、编剧的她创作这部小说与这次改编成剧的幕后故事,以下是陈琛的讲述——

回想创作缘起:

记忆的潮水漫过时光堤岸

当我看到观众在《致1999年的自己》的弹幕里写下“这就是我的青春!”时,我仿佛也看见自己儿时所住的弄堂里飘散的炊烟和梧桐树下斑驳的光影。这是由我所著的第二部长篇小说改编而成的年代剧,虽然我创作的其他剧已经先于此剧播出,但这部剧才是我创作的第一个剧本。在此之前,我并没有接触过这个行业,我是在这部剧的导演黎志、编剧之一的疏影,以及编剧组其他小伙伴的帮助下,才开始学习如何做一名编剧的。因此,《致1999年的自己》从“萌芽”到“面世”,对我来说,意义非凡。之前,我只看过粗剪,如今能和观众一起看到成片,我也非常感动。

从文字到影像,《致1999年的自己》经历了漫长的创作过程。回想当初,写这部小说完全是因为一次偶然。2017年,一直在国外生活的我回国过春节,与一直从事影视行业工作的疏影见面后,我们相谈甚欢。那天,她提议我们一起拍一部青春剧,我本着多学门手艺的心情答应下来。那时的我对编剧这一职业怀揣着近乎天真的好奇:一部小说如何被切割成多个场次的分镜头脚本?当文字跃出纸面化作光影,又会出现何种化学反应?

没有想到,这些问题我都在未来找到了答案。

很多人可能会有疑问,这个故事为什么是从1999年开始?那是因为,1999年我恰好上高一,而那一年不仅是世纪之交的特殊时刻,更是整整一代人青春的分水岭。那些在旧世纪余晖中奔跑的少年,他们没有手机也没有电脑,陪伴他们的可能只是随身听或者磁带。大概两三年后,曾经让很多人望尘莫及的手机便开始大规模普及,那是一个与之前完全不同的时代。所以,《致1999年的自己》的时代背景,就定格在了1999年到2002年这三年之间,那也是我的高中生涯。

既然是一个比较私人的创作体验,我们就决定先写小说,然后再看如何将之影视化。2017年9月8日,我开始在自己的微信公众号上连载小说,那时它的名字叫《致15岁》。我每周连载一次,每次更新4000字左右。原本,只想写五六万字就结束,可是写着写着便发觉,记忆的闸门一旦开启,往事便如潮水般一波一波地漫过时光的堤岸。于是,我持续了一年多才连载完,这次出版成书,才发现这部小说竟有34万字之多。

2018年,在我结束连载前,疏影推荐导演黎志看了这部小说,他读过后也很喜欢,因为,他也是在1999年上高一,小说让他想起自己的校园生涯。那一年的夏天,我们开始创作剧本,在剧本中我们新增了很多人物和情节。例如,小说里并没有交代卡门这个人物的家庭背景,改编成剧时,我们丰富了她的人设和家庭背景,才有了如今剧里这欢乐的一家。

创作剧本时,我们经常一集一集反复修改,同时也会根据市场的变化、观众的偏好随时进行调整,一直修修补补,好在经历过一个非常漫长的调整期后,剧本还是顺利完成了。只是不曾想过,从2017年我开始在微信公众号上连载《致15岁》,到改编成剧集再播出,已经过去了8年的时光。

回溯创作过程:

我们在故事里埋下无数“时光胶囊”

国足冲击世界杯的呐喊,混杂着高考教室里翻飞的试卷;少男少女们喜欢的歌星张信哲总在唱着《信仰》与《爱如潮水》……剧组复原出的世纪之交发生过的那些标志性事件,让我听到了时光碎裂又重组的美妙声响。

在我的印象里,20世纪90年代末的上海正在经历大规模的国企下岗潮,因为这一事件曾经影响了很多家庭,我的父母也是下岗工人,所以我很想把这一段“阵痛期”呈现出来。总有人好奇,小说与剧中的角色是否有原型,但其实那都是我创作出来的人物形象,反而是剧中的工人新村和二中是有原型的。

剧中的工人新村我们参考的是曹杨新村,只是,标准的工人新村其实和北方的家属院差不多,但在剧中,剧组把工人新村搭建成了上海弄堂的样子,这也算是一种致敬吧,这个意外之喜,让我第一次看到时就红了眼眶,感觉又回到了我从小长到大的生活环境。而剧里的二中,则是以曹杨二中为原型,有趣的是,我后来才知道,疏影就毕业于曹杨二中,这个巧合仿佛是冥冥中的注定。

剧中还提及一个大奖送产权房的古早综艺节目,那也是真实发生过的事情,为了还原当年的盛况,我们还找到了从20世纪90年代就活跃在上海荧屏的著名主持人陈辰来剧里客串主持人;而妈妈们去考空嫂这个桥段,也是当年轰动一时的真事,当时上海航空公司面向所有纺织系统里的下岗女工招考空姐,有几千人报考,最后录取了11个人。虽然剧中的妈妈们并没有成功入选,但她们通过这次考试,都变得更加自信、阳光。

故事里,还有国足冲进世界杯、中华人民共和国成立50周年国庆大阅兵等“大事件”,并且,为了剧情、画面更贴近当年的时代,我们邀请了张信哲老师来剧中客串,还特地去寻找他当年出过的专辑、海报……

从岁月的长河里打捞这些时光碎片并不容易,但我们把这些真实发生的事件放到剧中进行艺术化处理而后呈现,是希望能够激起很多上海市民对那个年代的一些共同回忆。剧集播出后,我看到了很多人的留言:“追星、高考、看世界杯,这就是我的青春啊!”“我也是曹杨二中的!”……这种感觉,真的很奇妙,那些远去的青春断章,此刻正借着光影的温度,在我血脉里蜿蜒成河。

回望剧中女性:

那些弄堂深处鲜活的生命力

陈秀娥嗲声嗲气的市井生存智慧,关爱萍每日忙着打两份工的坚强,阿佩总在馄饨店里忙里忙外的辛劳,赵榕芳在“反抗”丈夫暴力对待女儿时依然保持的温柔。与少男少女青涩的青春相对应的是剧中四位中年妈妈们的纷乱生活,但她们不是悬浮的戏剧符号,而是带着时代体温的真实存在。就像她们组团考“空嫂”那段情节里,我们保留了历史真实的粗粝感:她们眼角的细纹记录着岁月的年轮,精致的旗袍上一朵朵绽放的花仿佛辉映的是她们在困顿时刻依然保持的乐观……

她们可能与很多荧屏上经典的母亲形象不太一样,但我的初心,就是想塑造一些姿态各异的母亲,陈秀娥的娇嗲、关爱萍的坚韧、阿佩的开明、赵榕芳的温婉,她们都有各自可爱的一面,都是接地气的上海妈妈。此外,她们的闺蜜情也格外珍贵,虽然她们的友情也有些微妙,但也更真实、更豁达。

年轻一代女孩们的友谊,则是从相互试探到彼此照亮的过程,但依旧动人。在女主角钱佳玥与陈末、卡门的友情里,我设定了友情里带着酸楚的那一面:陈末的突然闯入曾经让从小和卡门相好的钱佳玥很受伤,但在误会解除后,她们成了很快乐的三人组。我觉得,友情像爱情一样,也是具有“排他性”的,它就是一个慢慢扩张,然后接纳越来越多善意的一个过程。

在友情、亲情的温暖呈现中,她们每个人都有着蓬勃的生命力,构成了剧中上海弄堂深处鲜活的女性群像。也许,今天的我再写《致15岁》,我未必能写得出当年的感觉,因为随着阅历的增长,人的记忆或者关注点都会发生变化。当年,我代入的是钱佳玥,现在我的大女儿都15岁了,我代入的可能会是相同年纪的陈秀娥,我已经很难完全站在一个少女的角度去写那些青春往事。不过,我始终相信,情感是共通的,无论是代入钱佳玥,还是代入陈秀娥,我们的故事总能打动一些人,让他们想起自己的青春,理解剧中人的情感。

小说作者就像造物主,能任性地让故事随着自己的心意发展,但编剧更像“交响乐团”的指挥,要让剧中的20多个角色在时代幕布上跳出和谐的舞步。整个剧本创作过程,也是我尽力学习“指挥”的过程,虽然尽了全力,但最终的结果还是要观众来评价。剧集播出后,我听到了各种各样的声音,夸赞的、质疑的,还有人认为某个角色的人设并不理想。例如,剧中的钱佳玥,她可能不是传统意义上讨喜的女主角,首先她是个内向的i人,其次我们反常规地让她与男一号并非“官配”。对此,我想说,我们对每个角色的情感都很深,从我个人的经历来看,生活就是没有办法规划的,青春本就有千百种光谱,每个人生来都是独特的自己,而求而不得的怅惘,不正是青春最真实的注脚?

我也好,疏影也好,导演黎志也好,这部作品可以说是我们三个人共同的情结,我们在其中倾注了很多感情、精力和赤诚。我希望我们传递给大家的是:虽然生活中总会有一些委屈、痛苦,但不管处在什么样的困境当中,我们仍要以积极向上的态度勇往直前。无论是《致15岁》还是《致1999年的自己》,都是写给时间的告白书,我们记录那些被时代洪流裹挟的个体命运,那些在变革浪潮里沉浮的市井烟火,始终坚守的是“善意的叙事”,即便描绘下岗潮的凛冬,也要让阳光从窗子的缝隙照射进来;即便书写单亲家庭的创痛,也要让房间里飘出酒酿圆子的甜香……

或许,《致1999年的自己》已经抵达了它的彼岸。如果有机会,我还想写写老年人的故事……我想,他们的皱纹里或许也埋藏着和青春一样磅礴的史诗。