刘小样对着张越表达“我喜欢自主的思想、自由的精神”时,那声音与当年《半边天》里的“我不要麻木”产生了奇妙的和鸣——这或许就是女性主义最本真的模样:允许脆弱,允许拥抱矛盾,允许她在局限中开出自由之花。

■ 钟玲

或许是近日有些心浮气躁,看不得狗血的现实主义题材剧,也见不得正热播的多个悬疑剧里人性的幽微、险恶,于是,舒缓、浪漫的以探寻女性命运枷锁根源的人文纪实节目《她的房间》,便吸引我“入了局”。

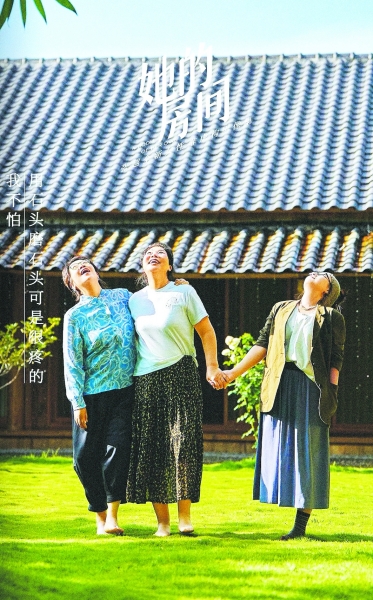

发现《她的房间》,是因为在其海报上见到了张越与安小庆,一个是曾经闻名全国的央视主持人,一个是《人物》杂志曾经的主笔。但在追完第一期与第二期节目之后,才发觉这两集节目真正的女主角是站在她们中间的那个被我忽略的素人——刘小样。她的这次“回归”荧屏,曾如同一阵飓风,迅速引发人们讨论“平原上的娜拉”的又一次热潮,人们疯狂探讨的是她曾经的“出走”,以及她如今的“自洽”。

于2024年岁末开播的《她的房间》,从寻访人张越的视角,聚焦当下的女性议题,通过纪实、访谈的形式,以她们人生的抉择、命运的沉浮探讨女性成长。率先与观众见面的,就是张越与安小庆分别采访过的刘小样。镜头前的她,说着并不标准的普通话,有一点点局促、有一点点羞涩,出现在荧屏之上——

洱海的轻风中,烟火绚烂地绽放在天空,映照出一幅悠然之画,那晚,刘小样、张越、安小庆一起坐在院子里仰望浩瀚的夜空,交流间,哲思的火花四溅,一字一句看似平淡,却直击女性的生存命题。这样的画面在《她的房间》中俯拾即是,而令人感到心情愉悦的还有影像中记录下的一些日常而又温馨的瞬间:刘小样家中,生活琐碎中蕴藏着无尽暖意;大理宅院内,她们在夜空下围坐共赏宫崎骏的电影《千与千寻》,片语只言皆是温情脉脉。在她们共同的他乡,于各种心灵的对话、情感的交集中,《她的房间》拼接出了刘小样的人生“侧影”,也勾勒出了她的生命轨迹。

刘小样,一位平凡村妇,自初中辍学后再无缘书卷,在步入婚姻后,虽然物质无忧,但日复一日的平淡生活让她灵魂深处的渴望蠢蠢欲动,她想挣脱无形的枷锁,去追求未知的自我。于是,多年前她在张越主持的《半边天》里说出万千人心中的隐痛:“我不满足这些的,我想要充实的生活,我想要知识,我想看书,我想看电视,从电视上得到我想要得到的东西——因为我不能出去。”然而,尝试过短暂的“出走”后,她最终选择回到家乡生活,不曾抵达她那时向往的诗与远方。

初闻她的故事,满心皆是这样的疑问——“出走”的娜拉值得鼓励,“滞留”的娜拉就不值得书写?看着她谈笑风生,真的很想问——选择现在的生活,她真的快乐吗?

答案,或许就在她总是不经意间露出的笑容里,在她言语间对于生活现状的满足里。当年,她在《半边天》中“我宁愿承受痛苦,也不愿陷入麻木”的呐喊,如同一记重锤,敲击着无数现代人渴望远方与诗意却又在现实与梦想间徘徊不定的心灵;多年后,她出现在《她的房间》中,依旧诉说着对“远方”的困惑,却以行动告诉人们生活的真谛:诗,不只在远方的山川湖海,还在平实的生活里。

只是,于她的人生“侧影”中,人们依然能听得到她的“呐喊”,不同在于:往昔,她于麦田望见生活之平淡;如今,平凡之中她亦能见麦浪如花之美。远方之梦始终璀璨,她不过是变得更珍惜脚下的土地,心怀欢愉、幸福、温柔地拥抱生活、拥抱当下。

节目播出后,有人质疑刘小样终究没能走出乡土,算不得真正的女性觉醒。这似乎印证了当代社会对女性的期待常常呈现割裂的镜像:既要如传统淑女般温良恭俭,又要似现代精英般具有先锋气质,仿佛不挣脱某些枷锁,便不算真正意义上的公众女性典范。《她的房间》却用刘小样的故事拆解了这种非此即彼的叙事——身处乡野的她,醉心于阅读,痴迷于思考,借助有限的书籍汲取智慧滋养自己的心灵。她既审视自我内心,又洞察世间百态,用半生跋涉证明,真正的觉醒不是与某种身份决裂,而是在泥沙俱下的生活里寻找内心的安宁。当镜头扫过她家门前种的紫茉莉、玫瑰和角落里的三角梅,当她打开自己摘录的那些名人名言,或许才能懂得刘小样从未真正被困在八百里秦川的麦浪里。那些被岁月浸润的阅读时光,那些与星空对话的夜晚,早已在她心间开辟出一条通向诗与远方的路。虽然,刘小样说自己是一个失败的人,可纷乱生活中那些细碎的光亮,何尝不是另一种惊心动魄的突围?

而在光影流转间,我们也目睹了一场跨越22年的自我救赎——那只曾疯狂撞击瓶壁的萤火虫,最终选择将整个玻璃瓶变成发光的容器。这种和解不是妥协,而是历经沧桑后的通透,无论刘小样身在何方,她的精神依然茁壮。年轻时,她觉得麦浪是金色的囚笼,中年时,她开始理解心若没有栖息的地方到哪里都是流浪,某种比远方更珍贵的诗意正在生根。

尽管,画面里总是适时让人看到那种治愈人心的温存,可《她的房间》对命运的诘问呈现出的微妙张力恰恰构成了这个节目的精神骨骼——视觉化的隐喻,将哲学思辨溶解于日常生活中,让刘小样的笑与泪都成为命运褶皱的投影,语言上的节制反而形成了更强烈的冲击。

一场对谈,亦是一次叩问。主创们的心思与意图,也并不难猜。《她的房间》,其名字来源于弗吉尼亚·伍尔芙的《一间自己的房间》,“房间”一词在这里作为隐喻的容器,既是女性的生存场域,又是她们抵抗宿命的堡垒。刘小样真的快乐吗?没有人告诉观众,但答案已被编织进她的生活本身的经纬里,继而在观者内心投射出超越文本的解析。每个女性的房间都是微缩的宇宙,既有柴米油盐酱醋茶的人间烟火,也有星辰大海的诗意浪漫。刘小样,用自己的生活现状为人们的疑问做出解答——现在的她,依旧爱着阿尔贝·加缪的一句名言:很多人都说要和自己握手言和,我不要做这样的人,我要拿石头打磨我这块石头,一直读书,一直痛苦,一直爱着从荒芜中生出的喜悦。

摒弃了居高临下的启蒙姿态,《她的房间》转而用静水流深的方式呈现女性成长命题的复杂肌理。也曾期待,下一位女主角还会带给人何种人生思考?只是可惜,在与刘小样“重逢”后,《她的房间》就再未更新。但,前两期节目留下的“震动”余温仍在——当都市里的精英女性在璀璨的霓虹下高喊“向前一步”时,遥远乡间的刘小样们正轻盈地踏过田埂与风共舞、与云同歌。

或许,人类从来不是为了最优解活着,而是为了感受和体验活着。“她的房间”,也从来不是具象的物理空间,而是无数女性用泪与笑、困顿与觉醒共同编织的精神原乡。在这里,有人用口红在镜面写下出走宣言,也有人用锅铲敲击出生命节拍;有人把委屈绣成美丽的织锦,也有人将期许叠进寄托着美好愿望的千纸鹤……

当刘小样时隔多年依旧在对着张越表达“我喜欢自主的思想、自由的精神”时,那声音穿过22载光阴,与当年《半边天》里的“我不要麻木”产生了奇妙的和鸣——这或许就是女性主义最本真的模样:允许脆弱,允许拥抱矛盾,允许她在局限中开出自由之花。