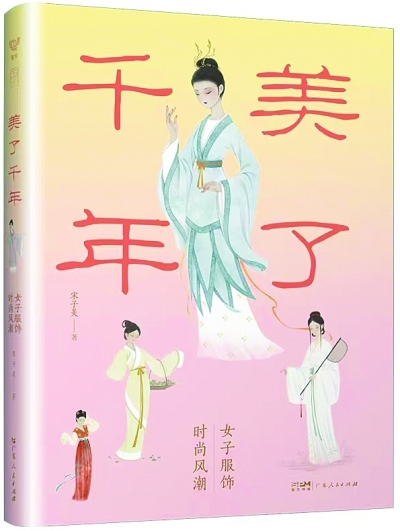

即使进入周代,男性的服饰也比女性的艳丽很多;先秦女性身体美的标志性特点体现在“硕”上,“硕”即为身材健壮;唐代女着男装并不是上层女性的时尚,而主要在中下层,主要原因是方便劳作……翻开不久前广东人民出版社出版的《美了千年:女子服饰时尚风潮》(以下简称《美了千年》),不仅学到了不少“冷知识”,还仿佛看了一场各个朝代女子服饰的时装秀——书里每章介绍一个朝代的女子服饰时尚,每章结束都有古为今用的搭配指南。

近日,《美了千年》的作者宋子美接受了中国妇女报全媒体记者的采访,分享了《美了千年》一书的创作心得。以下是她的讲述——

人物简介:

宋子美,原名刘玉琪,中央美术学院博士后,时尚专栏作者,从事时尚设计、服饰文化与时尚理论等研究,著有《美了千年:女子服饰时尚风潮》一书。

■ 口述:宋子美 时尚专栏作者

■ 记录:黄婷 中国妇女报全媒体记者

中式服装给我们最大的启发是松弛

我一直在从事时尚设计、服饰文化与时尚理论等研究工作,现阶段的研究聚焦在近代中国的时尚、技术与性别,我会关注纺织技术工业化的进程中女性是如何从传统家庭劳动进入公共领域,以及又是如何被弱化的,但更多是理论知识且是纵向深挖的研究。不过,自媒体却给了我更多横向的视角,可以和更多真实的人和现实互动,能够了解更广泛的世界,不至于让自己一直处在狭窄的空间里闭门造车。

所以,我常常会在社交平台借着点评热播的古装剧的服化道进行一些科普。对于当下古偶剧里的服装搭配似乎总翻车的问题,我认为各剧组的服化道比较有个人化倾向,特别是在设计这方面,优秀的造型师都会有自己的审美和风格,这无可厚非。如果不是历史正剧,也没必要一定要遵循历史服装,但一定要有美感,因为总会有一些新的创造成为某个时代的亮点。就像历史的服饰之所以成为历史的服饰,它们也是因为在当时和过去的历史不同才引发的新的创作,从而被人记住。

在从事模特工作期间,我曾经接触到了很多不同类型的服饰,因此对中国古代服饰产生了兴趣。后来,我意识到每件华服都是流动的历史注脚时,分享的冲动便不可遏制,开始在喜马拉雅App上做中国服装史的播客。机缘巧合下,出版社的编辑找到我,于是有了《美了千年》这本书。

说实话,《美了千年》的写作并不成熟,现在看来有很多让我不满意的地方,如果是现在写,会比之前更加完善一些。有关中国古代服饰的书有很多,我想,《美了千年》的亮点可能在于我是从历朝历代大家熟悉的名人入手,让服饰之美一“跃”千年,从秦汉的端庄与古朴,到唐宋的华丽与婉约,再到明清的精致与典雅,各个朝代的服饰都有所涉及。并且,我的书中,学术语言相对少一些,有古今融合的设计创意,可以服务当下汉服搭配。

回看各个朝代的流行服饰和审美变化,我认为最应该借鉴的是松弛感。中式服装给我们最大的启发就是松弛,不紧绷,无须立体的剪裁就能有好的着装效果,每个人都可以成为设计师、制作者。当下大家的生活都或多或少的在“卷”和“焦虑”。正如张爱玲所说,我们个人住在个人的衣服里。衣服的空间就是我们身体最直接的空间,我是希望在这个空间里面能够不那么“卷”和“焦虑”,但服装形成的背后一定是一种精神和生活状态在运作,我也想探寻这种背后的本质,其实当下很多中式设计师都是这样去做的,只是每个人路径不一样。

献给从古至今像奶奶一样心灵手巧的中国女性

《美了千年》出版时,我使用了笔名,宋子美其实是我奶奶的名字,我想把此书献给奶奶,感谢她对我美的启蒙,也献给从古至今像奶奶一样心灵手巧的中国女性。“青青子衿”“美人卷帘”,这名字像从诗画中走出来的大家闺秀,典雅、古朴。然而,我的奶奶其实是一位农家妇女,是亿万“背灼炎天光”的庄稼人之一。奶奶从小带我长大,小时候很多棉衣也是她做的,比羽绒服暖和,现在没有卖这种衣服的了。

我认为制作衣服是某一类女性群体的本能,她们天然对这些有感知,美是她们的直觉,就像我奶奶的名字一样。她没学过设计甚至不识字,但不妨碍她把一件衣服做好,而我就算学了设计,懂得那么多理论知识,也并不能够像她一样,凭感觉就裁剪、缝纫、完成。几年前,奶奶去世了,那段时间我刚好接到《美了千年》的出版计划,所以决定这本书以她的名字写成,以另一种方式让她存在于这个世界。

这也是我在书里写到的“研究服饰形制、款式、纹样,往往忽视了背后制作、维护它们的人”的回应。之所以会关注到这一点,是我在写博士论文期间读到了白馥兰的《技术与性别》。

在《技术与性别》里,作者提到,原本在纺织技术中女性占比较多的绘画图像日渐被男性占据,比如宋元时期的黄道婆的女性形象,之后在织布纺纱技术的图像里,比如明代的《天工开物》中看到的女性图像就不多。这一点对我触动很大,这从某种层面上其实也可以理解为是一种劳动价值的被剥夺。

也是从这时,我开始关注一件衣服的劳动与生产,尤其是我们现在在做设计的时候,虽然设计师的称谓很好听好高级,但我们从事设计的也明白,很多一手的工作,也就是“做出来的”工作我们做不了,那这部分能把工艺做好的就是裁缝、手艺人,他们非常重要。

中国女子服饰时尚史料值得用一生去挖掘

古代中国有等级森严的“舆服制”,有限制奇装异服的“禁服妖”,社会大众的衣生活被严格控制,也由此产生了西方早期以黑格尔、布罗代尔为代表的观点——“一成不变的服装正是社会停滞不前的具体反映”。然而,他们所不知的是,看似安稳的衣生活下,百姓们总能在或安或乱的时代背景下创造出“当时”的“穿文化”,也就此丰盈了绚丽多彩的中国服饰时尚。

而编织服饰的她们,是这个时尚场域的主理人。在以性别进行劳动分工的社会里,女性纺纱织布、裁制衣裳始终都被看作再稀松平常不过的事情,那些贵重的织物上也鲜有她们的名字。她们用无声的织物为自己诉说,形塑着自我:用什么面料、做成哪种款式、穿什么鞋、佩戴何种首饰……在视觉导向的环境里,她们仅能凭时尚装扮彰显自己的身份,或风姿绰约,或朴实无华……她们一丝一线地创作与制作,装点了她们的生活与生命。

中国女子服饰时尚史料值得用一生去挖掘与研究。走过历史的长河,中国女性“时尚”在变,但其内核都是不变的,那就是通过服饰、妆容、语言等方式,表达个性,追求美,这也体现了人类对美的不断探索和追求。这种探索和追求,让我们更能理解和欣赏每一个时代、每一类群体、每一位女性的独特魅力。在少有女性文人写作的时代,那些藏在纺织品里的“物语”是她们表达自我、诠释生活的哲学。她们的故事被编织在每一寸面料和每一根纱线中,虽然动人心弦,却被视为寻常而被忽略。每一件传统服饰,每一种独特的装饰方式,都是一部丰富的社会历史、性别文化的故事,等待我们去理解、去挖掘。

近几年,“汉服热”越发受欢迎,大家对此乐见其成。但汉服在当下还只是一种“新奇”,目前还没有成为日常,需要不断和当下生活的方便相结合。服饰需要一个环境才会有整体的美感,这个环境包括生活空间、交通方式等等,我们喜欢的古色古香是在某个特定场合才会美,但如何将汉服元素适应当代的生活环境也需要不断考量,以避免成为一种“COSPLAY”或者其他。

我更看好日益发展的新中式设计,一个好的服饰或者产品不仅仅是某一类固定群体喜欢,而且还要去影响更多的人、民族以及其他国家,这样才会使我们的文化有更好的传承和发展。汉服的自信来源于对文化的自信,我相信未来我们的衣橱里都会有一个区域专属国朝系列,它们会像T恤、牛仔裤一样成为日常。之后,我也会继续出书,希望可以把科普中国传统服饰的内容做得更好。

本书插图:宋宁宗后坐像