■ 吴玫

出门时,随手抓了一本英国作家朱利安·巴恩斯的新作《伊丽莎白·芬奇》,这样,到上海东方艺术中心40分钟的地铁车程,就不无聊了。

朱利安·巴恩斯的书,多半不容易进入,《伊丽莎白·芬奇》却特别好读。作者握有一支神笔吧?才10多页就已让一位内心丰满、宽怀度人的大学女教师跃然纸上。当读到“那个古老的问题,后来被称为莫扎特困境:生活到底是美丽却悲伤的,还是悲伤但美丽的”这句话时,我差一点忘了自己正在向前疾驶的地铁上,想要出声呼应:生活当然是悲伤但美丽的。失去爱情、失去亲情又耳聋的贝多芬,不就是觉得眼里所见皆美丽,才写出了比早期、中期更能拨动乐迷心弦的晚期作品的吗?

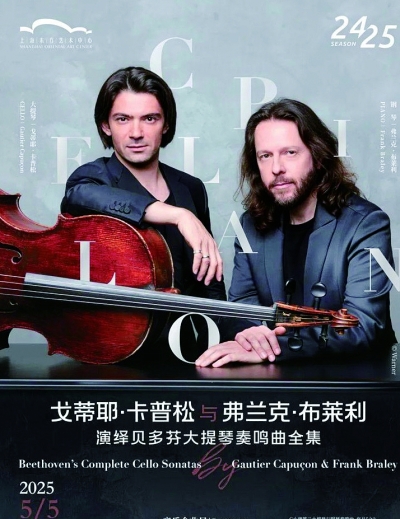

五月,古典音乐会纷至沓来,我首先选择了法国大提琴演奏家戈蒂耶·卡普松与钢琴家弗兰克·布莱利在东方艺术中心献演的那一场,就是因为两个人选定的曲目中,有一首贝多芬的晚期作品——第五大提琴奏鸣曲。

这场音乐会的全称是“戈蒂耶·卡普松与弗兰克·布莱利演绎贝多芬大提琴奏鸣曲全集”,也就是说,他俩要在一场音乐会里“走”一遍贝多芬的全部大提琴奏鸣曲!我将所知道的贝多芬大提琴奏鸣曲全集各种演奏版本的时间长度平均了一下,这场音乐会的跨度至少要两个半小时,不要说演奏家了,就是观众席里的聆听者,都需要足够的注意力和精力。所以,临去音乐厅的那个下午,我就试图养精蓄锐,但脑子却一刻也停不下来,一直在猜测:戈蒂耶·卡普松会照着贝多芬的创作年表来安排音乐会曲目吗?

贝多芬一生创作了5首大提琴奏鸣曲,分别完成于1796年、1807年至1808年以及1815年,其中,1796年创作的OP.5有两首,1815年谱写的OP.102的也有两首。贝多芬的乐迷都知道,OP.101是贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中最杰出的一首,OP.103则是一首管乐八重奏。有意思的是,这首管乐八重奏并非贝多芬的晚期作品。乐圣去世以后,出版商将贝多芬早年创作的《降E大调八重奏》错误地编号为OP.103。因此,这首管乐八重奏实则激昂得青春气息扑面而来。所以,两首OP.102的风格靠近的是那首钢琴奏鸣曲,与OP.103无关。假如要用贝多芬的大提琴奏鸣曲来对标这首管乐八重奏的音乐气质,那么,戈蒂耶·卡普松与弗兰克·布莱利当晚演奏的第一首作品,即第一号大提琴奏鸣曲最相得益彰。

也许钢琴是贝多芬最擅长的乐器?他在创作平生第一首大提琴奏鸣曲的时候,是用钢琴来主导整首作品。尤其是作品的第一乐章,大提琴与钢琴或齐头并进、或互相逗引、或彼此纠缠的动机发展过程中,我们能明显听出,钢琴是走在前面的。不过,对戈蒂耶·卡普松和弗兰克·布莱利这对合作了20多年的音乐伙伴而言,他们不会借此来斗琴,他们互相呼应着,用主乐章为快板的这首大提琴奏鸣曲点燃了观众席。若不是受限于古典音乐会的听乐规则,一曲终了我们大概会跺脚欢呼的吧?这样的情绪,若接续贝多芬的第二首大提琴奏鸣曲,刚刚好,但是他们两位,奉上的却是OP.102之一,也就是贝多芬第四首大提琴奏鸣曲。

疑惑中,他们的琴声响起。几个乐句之后,我像是明白了他们的用意。

音乐会结束后,很多乐迷当晚就在各社交平台上贴出了他们的听乐感受,其中,不乏专业人士。戈蒂耶·卡普松和弗兰克·布莱利为什么没有按照贝多芬的创作年表来呈现5首大提琴奏鸣曲?他们的解释是“防止第一、第二奏鸣曲的风格过于接近从而产生审美疲劳”,我则以为是两位音乐家猜测到,当晚在现场聆听音乐会的一定有初入门的爱乐者,而贝多芬的晚期作品第四大提琴奏鸣曲,被认为大大提升了作曲技巧,结构更加复杂,运用起对位和赋格等技法来更加游刃有余。如何向乐迷解释这种变化?两位演奏家认为不如让观众在琴声中自己体悟。事实是,从第一大提琴奏鸣曲一下子跳跃到第四大提琴奏鸣曲,我们能很显然地听到,后者已没有了第一大提琴奏鸣曲的直接和明快,而是大提琴和钢琴的声音一起形成的伤感却不失望的情绪,一唱三叹地撞入乐迷的心扉。

就我而言,演出效果最好的,是下半场的第一首曲目,即第三大提琴奏鸣曲。

尤其是抒情性极强的第一乐章,让我屡屡想起朱利安·巴恩斯写在《伊丽莎白·芬奇》里的那个莫扎特困境。戈蒂耶·卡普松和弗莱克·布莱利演奏这首奏鸣曲的25分钟里,我听到了贝多芬在用如春日午后阳光那般柔和的旋律,赞颂着生活。

演奏全部贝多芬大提琴奏鸣曲用时本来就长,两位演奏家又加演的3首小品,从晚间7点半开始的这场音乐会,一直持续到接近晚上10点。于是,回家的地铁车厢里几乎都是刚听完音乐会的乐迷,他们手握音乐会的宣传单页沉思默想着,沉浸在贝多芬的音乐世界中。我还惦着读了20多页的《伊丽莎白·芬奇》。回程的40分钟里,我读到小说的叙述者、那位名叫尼尔的伊丽莎白·芬奇的学生,修完课程后幸运地得到伊丽莎白·芬奇允诺,即在非常悠长的岁月里能与老师不定期地共进午餐,直到伊丽莎白·芬奇病逝。

尼尔说:“我们的午餐持续了将近20年,我生命中宁静又灿烂的时刻。”那么,坐在音乐厅里全神贯注地聆听融入了演奏家人生感悟的演奏,就是我们宁静又灿烂的时刻吧?幸运的是,假如我们愿意,与音乐的约会能持续很久很久。